〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

上杉鷹山に学ぶ非常時のリーダーの心得

週刊文春2020.12.31・2021.1.7P58総力特集コロナ時代の生き方歴史の知恵磯田道史(歴史家)

上杉鷹山に学ぶ非常時のリーダーの心得

江戸時代きっての名君から導かれた、コロナに打ち克つための九つの教訓

コロナ禍のなかでリーダーシップの在り方が問われている。歴史に鑑みて考えてみたい。最初に断っておくが、いま実在する会社や団体、国や自治体のありようを批判するのが目的ではない。もっと長い目で、この国の歴史を眺め、疫病に襲われた過去の指導者の生きざまから、なにか建設的なヒントが得られないか考えるものである。新型ウイルスは未知のもの。誰がやろうと対処は難しい。病気に関しては、誰かを責め攻撃するのは利よりも害が大きい。ただ「歴史は韻をふむ」といわれる。詩が韻をふむように、全く同じではないが、似た現象が起きる。だから過去のリーダーに学べるものもある。歴史上、疾病に対峙したリーダーで、まず参考になるのは、江戸時代きっての名君とされる米沢藩主の上杉鷹山(治憲)であろう。鷹山の政治姿勢には基本があった。「国民をみるには、傷める(けが人)をみるように」との『春秋左氏伝』の言葉であった。公とは人々への果てしない共感性である。けが人を手当てするような目で国民をみる政治である。

【教訓1】一番どこが困って悲惨か。洗い出しをやり救いこぼしのない対策をとる。

鷹山はこれを指導方針としていた。1795年、米沢で天然痘(疱瘡)が猛威をふるった。鷹山が特に心を用いたのは「患者の孤立防止」であった。家族全員がかかる。困窮者が食料を失う。これを想定し、ムラの頭や隣人に「常に見まわって近所で助け合う」看護を指示。生活費を給付した。新型コロナでも、陽性者・患者は孤立しやすい。受診の交通手段や食事の支援が求められる。また鷹山は医療格差も気にした。医療支援が「城下町だけで遠方には伝えられていない」のを問題視。山村に心得書のパンフを配布した。今日では有効と思えない心得もあるが、精一杯の薬・食の情報提供を試みている。

【教訓2】情報提供が大切。具体的にマニュアル化した指示をおろす。

感染症は一般には未知の状況。リーダーは消毒法もマスク着用法も「いつ・どこで・何を・どのように」を明確に指示する必要がある。社会的接触を何割減というなら、誰が何を何割減らすかを具体的に示すような指示が要る。また鷹山は貧乏藩のなけなしの予算で医師団を江戸から米沢に派遣。「御国民療治」といって医療を無償提供した。国民は大切な預かりものであり「御」をつけた。

【教訓3】最良の方法手段を取り寄せ、現場の支援にこそ予算をつける。

こんな国民救護をした藩は、ほぼない。類例・先例がなくても鷹山はやった。地元の医者には「上手な医者の指示をうけて治療せよ」と命令した。

【教訓4】専門家の意見を尊重し採用する。

江戸中期以降の藩は先例主義。幕府や他藩のしない政策をやるのは勇気がいった。鷹山は財政破綻した米沢藩に養子に入った。家庭教師は細井平洲という人格の優れた儒者。若い鷹山に「勇気です。勇気です。勇気でなくて何でやれますか」と、改革精神を叩き込んでいた。一度、決めた契約や政策を変えるのは勇気が要る。正常性バイアスといい、人間は地震、津波やパンデミック等の異常事態になっても、平時と同じ行動を頑固に続けやすい。これを戒めるため、江戸時代の改革派大名は司馬遷『史記』司馬相如伝の言葉を大事にした。「非常の人がある。それで非常の事(政策・事業)ができる。そのあとで非常の功(成功・効果)がある」。熊本藩の細川重賢などは、この言葉を胸に改革に成功した。

【教訓5】非常時には常時と違う人物・事業が必要。変化を恐れない。

感染症などの非常時は事態の動きが必ず速い。見込みで動くことも必要とされる。現実に事態が起きてから行動し指示を出していては遅い。佐賀藩の祖・鍋島直茂は「人によって判断力には上中下の差がある。上等な人は他人の良い行いや考えを見ただけで取り込み、自分の考えにする。普通の人は他人に意見されてから、自分の考えを改める。下等な人は他人から良いことを聞かされても笑うだけ」と語ったと『葉隠』にある。新型コロナの予測を聞いた場合も同じ。新型コロナは1,2週間後なら感染者数の予測がある程度出る。2週間後の状況を想定して計画・政策を決めるといった先取りが求められよう。

【教訓6】情報・予測に基づき計画し事前に行動する。

例えば、旅行や旅行キャンペーンをやるか、やらないかは、2週間後の状況予測を参考にきめたほうがよい。現実に事態が悪化し、感染がひどくなってから中止決定に追い込まれると、もうその時には、リーダーの威信や支持率がひどく低下してしまっている。これは避けなくてはならない。リーダーには「将来予測による事前決定」が要求される。ただ全ての予測や見込みが正しいわけではない。予測や計画・政策の裏には、必ず「前提」が横たわっている。この前提が、あやふやな危ない前提か、かなり固い確かな前提か、をリーダーはチェックしなくてはいけない。例えば「観光キャンペーンをやっても感染は起きない/起きるがどの程度まで信じられる前提か、その固さを見積もる必要がある。

【教訓7】リーダーは前提をチェックし、危うい前提の計画を進めないようにする。

豊臣秀吉のような知恵者でも高齢化すると、判断がにぶった。広大な中国大陸を征服できると考え、「朝鮮が屈服し道案内をしてくれる」と期待に満ちた甘い前提で戦いに踏み切った。結果は失敗。組織の事業計画は全て前提条件のチェックが大切で成否がかかっている。これには、正しい因果関係をつかむ力も関係している。こうすれば、こうなる。因果関係のなかには、必ずそうなるものと、表面上、因果関係があるようにみえて、実は見かけだけのものもある。また対策次第で因果関係を切断できるものもある。リーダーは因果関係への直観力が優れていなくてはならない。

最後に鷹山の話に戻る。鷹山の米沢藩が天然痘に襲われた時、人口は約10万人。必死で対策したが8389人が感染。2064人が死亡した。致死率は約25%。人口の2%を失った。被害は大きく、鷹山の対策は成功したとはいえない。しかし、米沢藩の領民の鷹山への信頼はのこった。鷹山が自分や自分に近い人間の都合を優先しなかったからである。

【教訓8】自分や自分に近い人間の都合を優先しない。

当時、普通の藩は天然痘などが流行すると、殿様とその家族に感染させないため、身近に感染者が出ると、役人に出勤を自粛(遠慮)させた。それで役所の機能は感染対策が必要にもかかわらず、しばしばマヒした。ところが、鷹山はそれをやめさせた。疫病のなかでこそ、役所を動かし続けた。藩士のなかには、鷹山の一連の改革に不満を抱く者も。農民ばかり救って武家をないがしろにする、と怒る者もいたが、それを抑えて鷹山は断行した。天然痘の嵐が去った直後のお正月、例年ならお祝いをし、ごちそうを食べるところだが、鷹山は「年始御儀式を略殺」し、やめた。自分や自分に近い人間の都合を優先していると国民・成員に感じさせてしまったら、危機下のリーダーはおしまいである。リーダーは最も悲惨な目にあっている人々の心に寄り添った分別が必要である。

【教訓9】仁愛を本にしてして分別し決断する。

一見、甘いことを言っているようだが、そうではない。歴史に鑑みると、意外にも、これは不確実な状況下での意思決定に有効である。「万事を決断するのに、仁愛を本にして分別する。そうすれば、万一、当たらなくても大外れはない」。毛利家を率い、戦国の生き残りに成功した智将・小早川隆景の言葉である。

司馬さんが見た熊本2

週刊朝日2020.12.25P93司馬遼太郎講演録「細川家と肥後もっこす」1987.10.9熊本郵便貯金会館ホールの続き

その細川家が肥後に来ました。

取りつぶされた加藤家のあとですよ。清正公さん恋し、という雰囲気もある。だれが来るか知らんが反乱を起こしてやれと考えている人もいたでしょう。

細川家は小倉の大名でした。いまのやまなみハイウェーのあたりを通ってやってきたと思ってください。その先頭に清正公の位牌を掲げてきたそうですね。

この話は細川護貞さん、護熙さんのお父さんにうかがいました。やはり細川家に代々伝わっている話なんでしょう。

肥後を統治する方法は、まず清正公様だと。

清正公前とか清正公坂とか、東京にいくつか清正公のつく所がありますが、これも細川家の名残ですね。大名屋敷には屋敷神があるものですが、細川家は清正公様でした。

前王朝の主を神にして次の王朝が祀るなどということはないものですが、細川家はそうした。

さらに熊本の城につくと、細川家三代の忠利は、天守台にのぼっていきなり膝をついた。清正公の廟所に向かって拝礼して言った。

「いまからあなたのお城をあずからせていただきます」

うまいことを言ったものですね。

当時マスコミはありませんが、人の口は大変なもので、次々とこの話が伝わっていく。次の人はこういう人だと。これで第一テストは終わりですね。その次に肥後の人たちは細川家の文化に驚くことになります。

きっと幕府も肥後を治められるのは細川家しかないだろうと考えていたのでしょう。文化はパワーです。優越した文化を持っていけば、そこにいる人たちもかなわないと思って従うものだと考えたようです。

土佐の場合、関ヶ原で長宗我部氏が滅んで、山内氏という掛川の小さな大名がやってきた。6万石ほどが24万石の大名になったのですが、大反乱が起きました。

山内侍の言うことなんか聞けるか。

当たり前ですね。双方の文化にちがいがなかった。ご記憶の方もいると思いますが、進駐軍のアメリカ兵に対し、テロはほとんど起きませんでした。

圧倒的文化のちがいにみんな驚いてしまい、これは駄目だということになる。

細川家と肥後とはそういう関係でもありました。文化にうるさく、武にもやかましいのが細川家であり、肥後の土地には文と武が極端に浸透することになります。

話はポンと赤穂浪士のときのことになります。

討ち入りが終わったあと、浪士たちは分散して処分を待つことになった。

いまのように赤穂浪士のことがやかましくいわれるのなら、どこの藩でも彼らを大事にしたでしょう。

しかし、当時はそんな雰囲気はなかったようですね。

自分の主人がどうしたこうしたといって私的に騒いだ連中だ、単なる首都騒乱罪じゃないか。そう考えて犯罪人として、かなりひどく扱った藩もあった。

ところが細川家はちがいました。

あなたたちは忠臣義士であると、丁重に扱った。たしか大石内蔵助が預けられたのが細川家だと思いますが、大石は非常に感謝をしています。

それから幕末になって井伊直弼が桜田門外で水戸浪士に討たれます。

討ったあとの水戸浪士たちの望みは、武士らしく切腹することでした。縄目の辱めだけは受けたくない。彼らは争って細川家めざして走ったそうですね。細川家に行けば赤穂浪士のような扱いを受けるだろうと。

このように細川家は、武の家であり続けました。

非常に精妙な、精密機械のような藩でした。藩士は熱心に勉強し、何が正義か、何が美しいかを考え続けた。他の藩とはまるで違う気風ができあがっていきました。

加藤が来て細川が来て、しかも素地として農業大国であって、しかも思想がある。ところがある時期から、それが裏目になっていきます。

肥後は知識欲が盛んで議論好き

江戸時代はもともと、幕府にしろ藩にしろ、お米が経済の基本でした。

お米は食べるものではなくて、貨幣の代わりだった。大名にしろ、低い身分の侍にしろ、サラリーは何万石というふうにコメで測りました。

ところが江戸も中期になっていきますと、江戸や大坂では貨幣経済が沸騰しはじめます。

百姓にとって、カネの時代はうれしくない時代でありました。百姓の暮らしはつつましく、草鞋も菅笠も蓑も全部自分で作る。自給自足が百姓の道徳です。貨幣経済が村に浸透してこないように、村の境で防いでいるというのが百姓の美徳であり、けなげさであり、建前でした。

それが崩れたんですね。肥後米もいったん大坂に送られて値段がつき、現金化されて肥後に戻ってくるようになる。

着物をお金で買う百姓が出てきたり、熊本城下の人たちも京都の着物をきはじめたりで、たちまち伝統的な経済は崩壊します。

世の中が変わっていますから、細川さんが参勤交代するのに、いちいち現金を宿場宿場で払っていかなくてはなりません。

雄藩の多くは、このころすでに産業をおこしていました。産業といっても農村で作れる程度の商品作物がほとんどですが、それらを作って売ることで現金を稼いでいた。そうして、お米体制と貨幣経済の矛盾をなんとか取り繕ってきました。

その現金を細川藩はコメで稼ぐしかなかった。ところが細川さんは、大藩であることに、コメがたくさんとれることに安住しすぎていたようですね。

さらに、いい港があるんですが、全国航路からははずれていました。そのため北海道(蝦夷地)を含めた日本海貿易が渦をまいて沸騰しているときに、肥後はほとんど無縁でした。

商品経済に対する刺激が少なかったのでしょう。つい農業そのままでいってしまい、ずいぶん貧乏した。

細川さんが参勤交代するときには、宿場宿場では、お金を落とさない藩として知られていました。

宿場の連中は新しい鍋釜を買うときに、鋳物ですから金気(かねけ)をとります。鍋そのものを湯で煮るのですが、そんな必要はないんだと。「細川」という紙を張っておけばいい。なにしろ細川さんは金気がないと、ずいぶんばかにされたりもした。

そこに細川重賢という君主が現れます。この人は賢い人でした。

本来、大名の家を継ぐ立場にはなく、27歳ぐらいまで部屋住みでした。

藩の状態を横から冷静に見ていたんでしょう。急死した兄の跡を継ぎ、実に藩政の立て直しをうまくやった。産業も一生懸命におこそうとし、その長い在任中にまず赤字は解消させた。

重賢はリアリストでした。

当時、植物や動物についての勉強を本草学といいましたが、彼はこの学問に大変詳しかった。彼の描いた昆虫や植物のスケッチが残っています。なぜか西洋風のスケッチなんです。

これを見ると、細川重賢という人の、物を見る目がずば抜けていたことがよくわかります。

そして重賢は藩校をおこします。

天下に有名な時習館ですね。

学校制度といい」、内容といい、照り輝くような藩校であり、多くの藩が時習館を見習おうとしました。

学長は豊後出身の秋山玉山先生を選びました。この人もおもしろい人なんです。秋山玉山は徂徠学の人でした。

幕府の方針によって同じ儒教でも朱子学が官学とされていましたが、荻生徂徠はそれを痛烈に批判した人として知られています。

朱子学は屁理屈ばかりで欠点が多い。物をじかに見るのが大切であり、古典もじかに見る必要がある。古典をじかに見て自分で解釈する。非常に実証的な学問が徂徠の学問で、その精神が重要でした。

秋山玉山は重賢にこのようなことを言ったそうですね。

「肥後は一人ひとりの考えが違って、頑固で自説を曲げない土地柄です。ここにもし朱子学を与えたら、屁理屈の名人ばかりをつくることになります。荻生徂徠がよろしいでしょう」

重賢もリアリストですから、二人息を合わせて時習館をつくった。

しかし二人が亡くなり、時習館は朱子学の学校となってしまいます。

肥後人はうずうずしていたのでしょうね。朱子学のレトリック、論理をきわめて好み、性に合ったのが肥後人でした。もともと議論好きで、知識欲の盛んな所です。朱子学を与えるのは、自動車にガソリンを与えるようなもので、走り出すと止まらなかった。

そして肥後は、この朱子学によって停滞することになります。

明治維新のとき、これだけの雄藩が、これだけ知的でダイナミックな精神を持った地域でありながら、肥後はじっとしていました。肥後人から見れば薩摩のやつと思っている程度の薩摩が近代日本をおこしたとき、軽快な行動がとれなかった。日本全国みな朱子学でしたが、肥後はとくに合いすぎたのでしょう。

肥後や薩摩といった言い方には、風土が感じられますね。この風土があるということが、日本のかすかな頼もしさであります。

日本はだんだんどの県も似たような、ぺろっとした国になろうとしていますが、多様性を失っては文化も文明もおこりません。このままいけば、きっと衰弱してしまうと思うのですが、そう考えてみれば江戸時代というのは、多様性を認め、多様性を深めた時代でもありました。

肥後は思想的な風土があります。せっかく肥後という国に住んでいる皆さんですから、自分で物を考える子供さんを育てることが大事ですね。

プレーンな日本の歴史の中で、日本人のなかで、申し上げてきたように肥後だけはちょっと違う。伝統的に違うといわれているその良さを、ぜひ掘り下げていただきたいと思います。

司馬さんが見た熊本1

週刊朝日2020.12.25P92司馬遼太郎講演録「細川家と肥後もっこす」1987.10.9熊本郵便貯金会館ホール

以前に熊本の市役所に行きまして、職員に薩摩の人は何人いますかと聞いたところ、

「3人います」

という答えでした。

「それは捕虜ですな」

と、大笑いになったのですが、同じ九州でも肥後と薩摩では非常にちがいます。肥後の人はよく学問をする。日本で最も思想的な地域であります。ヤドカリが殻の中に入っていくように、なにか思想がなければ落ち着かない。それが肥後の嵐でありますけれど、薩摩はまるでちがいます。

薩摩は非常に単純で勁(つよ)い性格を持った藩でして、侍にあまり勉強をさせませんでした。島津さんの方針でしょうね。勉強すると弱くなると考えた。

もっとも、薩摩と比べてではなく、日本一般から見ても、肥後は変わっています。日本人は思想的なことが苦手なのが普通なんですが、肥後は大変に好きですね。このことは後で話すつもりでいます。肥後は奈良朝のころから、最も重要な国とされています。「上国(じょうこく)」として知られています。肥沃な土地だということは奈良の都にも、京の都にも知られてきた。

ただ、「肥後もっこす」は昔からあるようですね。

平安初期の公家で、紀夏井(きのなつい)という人がいました。清廉な地方官でした。

このころは地方に赴任したら何か懐に入れて帰るような官吏ばかりで、彼のような人は珍しかった。あちこちの民百姓に慕われ、その功績が認められ、ついに肥後守になることになった。

ところが、それを聞いたお母さんが泣き崩れたそうですな。

『三代実録』という本の中にあります。肥後は大変なところであり、豪族がたくさんいる。人々は頑固で、みな違ったことを言う。国司になって行っても傷ついて帰る人が多い。へたをすると殺されてしまうかもしれない。

結局、紀夏井は失脚します。肥後とはかかわりのないことに連座したためですが、そういうことが平安初期においてすでにいわれていました。

豊臣時代というのは天下統一の時代です。天下統一とは何でしょうか。

この時代、農村には地侍がおりました。江戸時代でいえば庄屋ほどの勢力でして、もう少し大きい存在としては国人がいました。この地侍、国人が日本の津々浦々を牛耳っていた。彼らが支配する土地の百姓を、農奴のように隷属させていた。

それを自作農にするのが秀吉政権の方針でした。秀吉および大名が、農民たちから直接税金をとるため、自作農をつくることにした。

一種の大革命です。国人や地侍は当然反発した。

地侍、国人の連合軍を一揆といいました。江戸時代の百姓一揆とは意味がちがいます。秀吉政権の初期はこの一揆退治に明け暮れていました。

もっとも、ほうぼうで、鎮圧に成功していったのですが、肥後だけはできないだろうといわれていました。

なにしろ難治の国です。

秀吉はうまいことを考えました。自分のかつての同僚で、自分をあまり好きにならなかった武将で、佐々成政という人を肥後の大名とした。

案の定、一揆が暴発した。佐々成政は手こずり、九州の他の地域の大名が応援して、やっと鎮めることができた。その責任をとって佐々は切腹させられた。佐々は犠牲になったわけですね。

その後、肥後には加藤清正と小西行長がやってきて半分ずつを統治していましたが、徳川時代になってからは加藤家が肥後54万石を持つことになります。

それまで大名のなかに、普通の百姓の暮らしをよくするという思想はありませんでした。室町時代の守護大名は京都に住んでいて、その代理人が収穫を取り上げる。京都に送る一方で、自分の懐にも入れてしまう。

しかし豊臣時代ぐらいから、いい大名が出はじめます。

丹波の明智光秀がそうですね。近江の石田三成もそうでした。

公害問題が盛んだったとき、近江の年寄りがつぶやいていました。石田三成が生きていたらこんなことにはならなかっただろうと。ずいぶん時代は違うと思うのですが、それだけ三成は民を考えた大名だったようです。

日本史は忙しい歴史であります。

充実した歴史でもあったのですが、日本史が深みに達するとき、日本史が沈潜するときに、肥後が舞台となっています。

水俣に公害問題があります。

明治以降の日本人は、私なら私が「国民」であるという規定だけでした。

しかし私たちはこの島に数千年前から住んでいる「住民」だった。その忘れていたことを、千万言を費やさずして、水俣の事件がつくづくと思い出させてくれました。

日本の歴史のなかで肥後は小さな日本、ミニ日本だということを、ここで触れておきます。

清正に戻ります。

さっき控室で考えていたんですが、加藤清正がいま生きていたなら、大学の工学部に行く人かもしれません。農業土木的な構造的な技術をした。工学的な才能をフルに使って肥後に美田を残しています。

百姓は長男が跡を継いだら、次男以下はなかなか立ちゆかないものですが、美田のおかげで次男、三男も生きていけるようになった。

それで清正は感謝された。

そんなに長いこと肥後にいたわけでもないのに、「清正公様」と感謝された。さらに隣の小西家が滅んだら、その家来を収容してあげたりした。ますます清正公はありがたいと。

そのあとに肥後に来たのが細川さんであります。細川家はおもしろい大名でした。

細川幽斎藤孝はもともと足利将軍家の側近でしたが、やがて信長の大名となります。豊臣政権のもとでは、かなり位が高かった。たしか従二位ぐらいだったと思います。公家よりも位が高いほどで、大名としては最高官に近かった。

細川幽斎はしたたかな人でした

幽斎は大変な教養人でした。

水前寺公園に有名な「古今伝授の間」がありますね。それが象徴するように、当時有数の歌の道の権威でもありました。歌の道とは、古典的な教養人が集まって連歌をする、一種のサロンでした。たとえば明智光秀もそのサロンが好きで、歌も上手でした。

一方、信長が好きだったのは茶道でした。いまの茶道と当時の茶道では、ずいぶんちがいます。

当時の茶道はモダンアートでした。堺の貿易商の家に行き、四畳半の茶室でインドシナ半島の香をたくと、インドシナやコーチシナへのイマジネーションが広がります。

中国の牧谿(もっけい)という画家の絵を掛けると、中国への思いが広がる。

朝鮮の庶民が使っていたご飯茶碗を珍重して、朝鮮半島の風土を思う。

この際、四畳半という部屋の狭さが必要になります。狭いところにいるから、万里の波濤が聞こえ、潮風のにおいまでしてくる。

それが茶道でして、信長はこれが大好きになった。もともと『古今』、『新古今』の歌を暗唱して本歌取りなどをして歌を作るのが大嫌いでした。

信長はお茶ばかりを好みました。

光秀はサロンに通った。

信長は光秀のことをクラシックな教養をひけらかすやつとは思っていなかったでしょうが、光秀の信長を見る目に、どこかばかにしたような感じがしていたかもしれませんね。

幽斎はしたたかでした。お茶もやり、サロンにも通った。

さらにお茶にはお茶事がつきものです。懐石料理を作ってもてなすことですが、幽斎はその名人でもありました。

高い位の大名が、お客さんが来たら鯉や鮒を料理してあげるわけです。大変な包丁の名人だったそうで、あるときそれを妬んだ包丁人が、幽斎が使う予定の魚に金串を入れておいた。

包丁を入れると、カチンときた。

すると幽斎は脇差を抜いて、まないたごと一刀両断にした。料理を自ら労し、武においてもきつい人だった。

中国や朝鮮の偉い人、つまり君子は身を労することがありません。

身を労するのは小人であり、小人とはつまらない庶民のことです。

中国や朝鮮の君子は極端にいえば鉛筆一本自分では動かさない。

ところが日本の武家貴族たる幽斎は自ら料理をする。

幽斎はヨーロッパの貴族のようでもあります。イギリスの貴族がスポーツに熱中するように、体を鍛えておくような風が日本の本来の武家貴族にはありました。細川家はその代表であったろうと思います。

幽斎の子の、細川三斎忠興という人もおもしろい人ですね。

この人も極端なまでの武の人でしたが、同時にどうしようもないほどの芸術家でした。

彼は兜のデザインが上手でした。

豊臣大名の一人が評判を聞いて兜を三斎に依頼したことがあります。

非常に粋な兜ができあがりました。角は軽くて中の芯は布でできている。それに少し革のにおいのする漆を塗ったものでして、非常に思い切ったデザインでした。

しかし、もらった大名が困ったんですね。この兜はすばらしいが、角が折れるんじゃないだろうかと言った。

角が折れて当たり前なんです。

もし戦場で木の下を通ったとき、角がしっかりしていたら自分ごとひっくりかえります。三斎はわざと折れやすいようにしていたんですが、それがわからなかった。三斎は言った。

「あなたが戦場で角が折れるほど働くとも思えない。返してください」

その大名がいくら謝ってもゆるしてくれなかった。細川三斎もきつい人であり、大変な文化人でした。

養老孟司さん

日本歯科医師会雑誌2020-9P2

体と心の5億年(6)「養老孟司」布施英利

半年続いた連載もこれで最終回。第一回は、大学時代の恩師・三木成夫先生(1925~1987)について書いた。そして最終回の今回は、自分のもう一人の恩師である養老孟司先生(1937~)について書きたい。

人には恩師というものがいるが、自分は幸いにも素晴らしい二人の恩師と若い頃に出会うことができた。三木先生との出会いは、入学した大学で受けた授業の場でだったが、その三木先生の研究室で、「東大に解剖学の養老先生という人がいて、興味がある」と話したことがある。三木先生は「養老君か。彼は自分の弟分みたいな人だ」と言い「紹介状を書いてあげよう」という話になった。そんな経緯で東大の解剖学教室を訪ねたのは、私が25歳の大学院生の時だった。それが養老先生との出会いとなった。それから一年後、三木先生は突然の脳出血でこの世を去った。いわば自分が亡き後の布施を、養老先生のバトンタッチして逝った、という形になってしまった。

養老先生の研究室で、初対面での自己紹介にと、自分の修士論文の別刷り要旨をお渡しした。それをパラパラとみた養老先生は、突然、「一緒に本を書かないか」とおっしゃった。その頃、養老先生は西洋の古い解剖図を集めていて、それを本にできないかと、美術を学んだ自分を共著者に誘ってくださったのだ。こちらはまたとないチャンスだ。お断りする理由もない。一生懸命に研究し、それが自分の最初の本『解剖の時間』(1987年)として、27歳の時に出版された。

それから30年以上が過ぎた。その間、養老先生は『バカの壁』(2003年)が400万部を超える大ベストセラーにもなった。その頃、エレベーターの中で養老先生と二人きりになったことがある。ふと「本が売れて、やはり周りの環境は変わりましたか?」と聞いてみた。先生は「もう年寄りだし、何も変わらないよ」とおっしゃった。それは謙遜と言うふうではなくて、気持ちそのままを口にしたと言う感じだった。これほどの熱狂の中で、冷静でいる養老先生を見て、改めてその凄さを感じたものだった。

『バカの壁』は大好評だったが、一部に批判の声もあった。それは「あの本には当たり前のことしか書いてない。あんな本、誰にでも書ける」というものだ。養老先生の返答は「そうですか?ではあなたも本を書いて400万部売ってみてください」だった。私はこれまで50冊ほど本を書いてはきたが、さして売れない。一生に一度でいいから、そう批判されて、そう言うセリフを言ってみたいが、そう言う機会はない(苦笑)。

それはともかく、その時に養老先生と話したのは、「当たり前というのと、凡庸というのは、ぜんぜん違う」と言うことだった。養老先生は「当たり前というのが、いちばん難しい」とおっしゃっていた。

「ほとんどの人は『我がまま』つまり『個性的である自分のまま』だから、普遍的な思想に到達しない……そこで通用する自分を自分だと信じているから、個性的で独創的になってしまう。世界中どこに行っても通用し、百年経っても通用する、そんなことを考えることができない」(養老孟司『無思想の発見』ちくま新書より引用)

だいたい、解剖学(をはじめとする医学や科学)が探究するのは、誰にでもある共通点である。例えば、日本人とフランス人には違いがある。顔だって違うし、髪や目の色も違う。しかし違うからと言って、例えばフランス人の患者がきたら「自分は日本人の体しか分からない」という医学では通用しない。すべての人に共通する普遍的なもの、つまり「当たり前」を探り当てるのが、解剖学(をはじめとする医学や科学)の一つのあり方なのだ。医学や体に限らない。「当たり前」を見つけるのは難しい。『バカの壁』は、その当たり前の、ど真ん中を指し示した本だった。

ところで、「養老孟司の世界」とは、どのようなものか?養老先生は、たくさんの本を書いてきた。雑誌に書いた短文をまとめたもの、口述を元に編集者やライターさんがまとめたもの、連載をまとめたものなど、いろいろな本の作り方があった。しかし、やはり養老先生の世界が結晶しているのは、初めから終わりまで先生自身が構成し、一気に書き上げたもの、つまり「書き下ろし」の本だ。

もう30年近く前になるが、先生が『形を読む』(1986年)という書き下ろしを仕上げ、それが本になった時、「やはり書き下ろしは良いな」と充実した表情で、出来立ての本を手渡されたことがあった。その『形を読む』は、初期の養老先生の思索を体系だって形にした本だったが、最近の書き下ろしには『遺言。』(2017年)がある。ここには養老先生の集大成ともいえる、いわば「養老孟司の脳」の到達点がある。

その頃、養老先生は、奥さんとその友人たちと連れ立って、イギリスから出航し、ポルトガル沖をめぐるクルーズ船の旅をした。船の中では、奥さんやその友人たちの女性陣から距離をとって、ひとり客室で過ごすことが多かったらしい。そこで、自分のこれまでの人生と思索を振り返り、それを一気にまとめて書き上げたのが『遺言。』の原稿だった。旅から帰った養老先生が「船の中で一冊の本を書いた」と言った。その声の響きに、かつて『形を読む』を書き上げたときの「やっぱり書き下ろしはいいな」というあの声と同じ充実感を感じた。

『遺言。』を読み解くキーワードは「イコール」あるいは「同じ」だろう。これがヒトの本質だと養老先生は考えた。鎌倉の先生のご自宅で、こんな話を聞いた。『遺言。』にも書いてある話だ。先生は、ペンで紙に「白」と書く。そして「これ何色?」と聞く。白だから白でしょう、というと、「黒いインクで書いてあるから、黒じゃないか」。それを「白」と思うのは、言語を理解するヒトだからだ。それを「意識優先」という。しかし目で知覚すれば、それは黒い色だ。これを「感覚所与」という。ヒトは、白という字を白と認識できるが、他の動物にはそれができない。

話は変わるが、ある時、養老先生と美術館でトークをするという企画があった。その打ち合わせで、美術館の人と三人で話していると、先生は何度も「我々は」という。そこで「先生のいう我々とは、何を指しているのですか」と聞いてみた。ここにいる三人あるいは美術館のトークを聞きに来た人なのか。あるいは日本人全体?養老先生は答えた。「ネアンデルタール人の後だ」。ふつう我々といえば、どんなに広くても、今この世界に生きている人類全体だろう。平和や愛を唱える人が言う「我々」もその程度だ。しかし養老先生が「我々」というとき、それは「ネアンデルタール人の後」と思って聞かなければいけない。超・博愛、なのだ(笑)。

ネアンデルタール人は、現代人より脳が大きい。だが、絵を描いたり文字を使うことはなかった。たぶん、その代わり感覚は現代人より遥かに優れていた。しかし「白」という字を「黒」とみて、「白」とは認識できなかった。それを、養老先生は「ネアンデルタール人の後からが我々」と言ったわけだ。

私には、三木成夫先生から学んだ「生命の記憶」、あるいは「内臓にある心」という見方にくわえ、そんな風に養老先生から「ヒトとは何か」を学んだ。世界の見取り図ができた。

最後に一言。若い頃、養老先生がぼそっと口にした言葉だ。「人生の分かれ道で、その先が見える道と、先が見えない道があったら、先が見えない道を選ぶほうがいい」。そのほうが、可能性が広がるというのだ。これは今でも自分の座右の銘だ。

ともあれ、恩師とは有難い存在だ。

「やらかし男」たちの自粛生活

週刊朝日2021.1.1ー8P139伊勢谷直撃、渡部、伊藤健太郎…「やらかし男」たちの自粛生活

2020年も有名人の不祥事に事欠かなかった。

注目は不倫騒動。多目的トイレ不倫が露見したアンジャッシュの渡部建は謝罪会見でも炎上。元衆議院議員の宮崎謙介氏は2度目の不倫が発覚し、水泳選手の瀬戸大也はCAとの不倫が報じられた。夫婦問題研究家の岡野あつこ氏は3件に共通する特徴を指摘する。

「渡部氏の妻の佐々木希さん、宮崎氏の妻の金子恵美さん、瀬戸氏の妻の馬淵優佳さんと、みんな奥さんがしっかりしている。できすぎた奥さんに甘えて外でやんちゃをしてしまうという、精神的に未熟な男性による浮気が多かったと思います」

”警察沙汰”もあった。9月には俳優の伊勢谷友介が大麻取締法違反の容疑で逮捕された。伊勢谷は保釈後、出演映画の関係者に謝罪行脚に回ったとみられ、映画「いのちの停車場」で共演した吉永小百合は「何とか乗り越えて、また撮影の現場に戻ってきてほしい」とコメントした。芸能リポーターの石川敏男さんは「復帰は早い」と見る。「吉永さんの擁護コメントは大きかった。彼の人柄の良さなのでしょうが、関係者の評判も良い。1年もすれば復帰できるのでは」(石川さん)

本人は何を語るか自宅を訪ねたが、「(取材は)お断りしています」と言うのみだった。

より厳しい状況なのが10月に道路交通法違反(ひき逃げ)などの容疑で逮捕された伊藤健太郎だ。普段の素行の悪さなども報道されて印象がガタ落ちになってしまった。「吉永さんのように擁護してくれる人が出てこなかったのは象徴的ですね。そういう人がいないと復帰に向けた動きはなかなかできない」(同前)

ヒポクラテス症候群にご注意を

ヒポクラテス症候群という言葉があります。院長が理解しているこの言葉は医学部や歯学部の学生が訴える体調不良のことと捉えています。

朝から夕方まで座学としてずっと病気の話を聞かされ続けていると、ほんのちょっとした体調不良も、この症状に当てはまるのではないかとかいろいろ考えて具合が悪く感じられるようになることがあるようです。

院長も学生時代、体調不良を訴えて健康管理センターの医師に診てもらったら、「どことなく調子が悪いでは、人間ドックでも行って悪いところがないか、調べてもらわないと何もできない。」と言われたことがありました。

コロナ禍で一般の人が本来なら聞くはずのないような情報がいろいろ入ってきます。本来なら気にならないような軽い咳やのどのいがらっぽさを気にしているうちに体調が悪く感じられるようになることがあるかもしれません。

外出できずに一日中コロナのTVを見ていたら同じような症状がでるかもしれません。軽いうつにもなるかも知れません。

院長は以前「フィンランド症候群」で、治療上の過保護と生体の他律的な管理は健康を守ることにはならず、逆に依存・免疫不全・抵抗力の低下をもたらすこともある例を挙げました。

気を付けるのは大事ですが、心配しすぎも逆効果になる場合もあります。

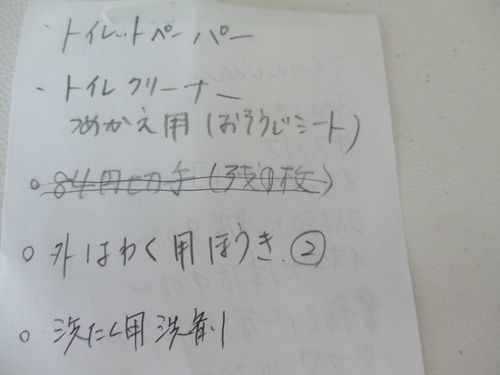

リンゴカッター

「はわく」ホウキをどこで買ったらいいかと聞くと「どこでもいいです。100円ショップでも置いています。」ということなので100円ショップに行きました。行ったらついのぞいてみたくなるのは調理用品売り場です。いつまで切れ味が続くかわかりませんがリンゴカッター買ってしまいました。つい必要のないようなものを買ってしまいます。今の時期はリンゴも洋ナシも出てますものね。コンポートが簡単に作れそうです。

水卜アナの麻婆豆腐

TVで水卜アナが料理人の指導を受けて麻婆豆腐を作っていました。「おいしい。私が作ったんじゃない。」と言っていました。レシピを探すとすぐ見つかりました。肉はパックの分量(300g)全部使いました。焼肉のようになりました。おいしかったけど調味料の分量が一つ一つ多すぎるような気がしました。

はわく

院長が買ってくるもののリストです。女の子が書きました。「はわく」ってなんだ?九州に来て32年目です。初めて気づきました。ここをご覧ください。

最後は墓参りが勝負を決める。

柔道の阿部一二三選手と丸山城志郎選手の五輪代表決定戦本当に死闘だったらしいです。ここを見てもらえればわかると思いますが、丸山選手の父親が公衆の面前で子をひっぱたくとはよっぽど危機感を感じていたのだと思います。バルセロナ五輪で結果を残せなかった父親が「勝つために何が必要か?」考えて行きついた先が「墓参り」だったのです。院長程度がおこがましい気がしますが、わかる気がします。ここも参考にして下さい。練習せずに墓参りだけしていても勝てませんが、謙虚や感謝の心を持って練習できなければ、邪心を捨てて、「何が何でも勝ってやる」とガムシャラに練習して来た相手にはどうしても受けてしまう、勝てないということではないかと思います。

福澤克雄さんから泰羅先輩

週刊文春2020.12.17P112の「阿川佐和子のこの人に会いたい」はTBSドラマディレクターの福澤克雄さんでした。慶應義塾大学の創始者・福澤諭吉の玄孫で、元高校ラグビーの日本代表で、「半沢直樹」の監督だそうです。1964年生まれ。190㎝、100㎏だそうです。大学時代は上田昭夫監督の下で日本一になったそうです。上田昭夫監督と言えばお父さんが昭和大学歯学部の教授で一時期同業者(歯医者)の間で話題になりました。自慢の息子だったそうです。上田監督は後にキャスターに転じて安藤優子さんと名コンビだったそうです。

福澤監督はあだ名が「ジャイ」だそうです。あだ名をつけたのは武田鉄矢さんだそうです。ドラえもんのジャイアンから取ったそうです。

福澤監督の関係した作品は、「3年B組金八先生」のチーフディレクター(99〜2005)、「砂の器」、「華麗なる一族」、「半沢直樹」シリーズ、「ルーズベルト・ゲーム」、「下町ロケット」、「陸王」、「ノーサイド・ゲーム」など数々の名作の監督をされていたようです。

そして調べている間に「MR.BRAIN」の監督もされていることに気が付きました。主演はキムタクで脳科学者の話です。キムタク主演の新しいドラマが始まるという宣伝の番組に脳科学者の監修者として泰羅先輩が出て来たのです。驚きました。泰羅先輩は当時日大医学部の生理学の教授だったと思います。

泰羅先輩は灘高の出身です。高校時代はラクビーばかりやっていたそうです。東京医科歯科大学歯学部を出た歯医者です。卒業後は生理学教室で脳科学の研究をやっていました。基礎系の教室では医学部も歯学部も関係ありません。同じような研究をやっています。最初に教授になったのは日大の医学部でした。後に東京医科歯科大学歯学部の生理学教室に教授として戻ってきました。

泰羅先輩は1954年生まれです。ジョギング中に亡くなったのは63歳の時らしいです。最初に訃報を聞いたのは同級生で、静岡で開業の望月先生からです。熊本に救急蘇生の講演で歯科麻酔学会から派遣された時のことです。

また泰羅先輩はフジテレビの日曜日の朝7時からやっている「ボクらの時代」にも出演されています。2007年8月19日のことです。ニンテンドーDSの脳トレで有名になった東北大学医学部の川島隆太教授と一緒にです。

日テレの「世界一受けたい授業」にも2011.8.27、2012.9.1に出演されています。院長はこの写真が好きかな。

昔の基礎医学の教授と言えばお堅い感じがあったのに、肩の力が抜けた気さくでお酒好きで誰とでも友だちになって人脈がすごかったらしいです。キムタクと一緒にテレビに出てた自慢の先輩だったのに残念です。

ご冥福をお祈りいたします。

世の中狭すぎます。

変な写真を見つけてしまいました。ここの一番下を見て下さい。左に写っている浅見委員長は院長が大学を卒業して勤務していた埼玉県東松山市の愛和歯科医院で同僚だった先生です。新人は院長と2人だけだったのでコンビのようにしていました。右に写っている山室副委員長は院長が大学時代6年間隣の席だった先生です(旧姓菊池)。2人とも院長とすごく親しい人ですが、浅見先生は昭和大学の出身なので二人の間に昔は接点はなかったはずです。紹介した訳でもないのに委員長と副委員長でコンビを組んでやっているようです。不思議です。山室さんには浅見先生の奥さんとランニング仲間で一緒に走りに行っているとは聞いていました。東京医科歯科大学歯学部の同級生の中でも大川君と岡本君は山室さんを知っているのはもちろんですが、浅見先生にも会ったことあるんじゃないですか?変な感じしません?

院長は度々そんなことがあります。

大学時代同期医学部で同じラグビー部でスタンドオフをやっていた西君の従姉のリエさんと院長は小学校の同級生でした。地元の学校ではありがちなことかもしれませんが、東京の大学です。全国から集まって来ています。西君驚いて従姉に電話で確認を取ったそうです。「知っているよ。」とのことです。

大学に入学金を収めに行った時に、事務の人に「菊川君この人を知っているかね?」と聞かれて指さされた先には「菊川奨学金」の文字が。院長と同じ今治市波方町小部出身の菊川武雄東京医科歯科大学初代事務局長のことでした。

家内と渋谷の居酒屋で食事をしていたら、大きなテーブルの隣に座っていた人に「お前も今治か?」って聞かれました。今治の話をしているのが聞こえたようです。話をしていたら今治本社の日本食研の東京支社の社員さんで、院長の中学の同級生の高校の一年後輩だったそうです。さらに話を進めていくと波方町小部の出身で、院長の従姉のやっていた学習塾に通っていたそうです。「あんたは俺の親戚だ。あそこの家とは親戚だと聞いたことがある。親戚に松下政経塾に行っている人がいるでしょう。」と院長の兄のことまで知っていました。

勤務医時代は埼玉に住んでいましたが、京都に家内と遊びに行った時にホテルの料理屋にお昼を食べに行ったら、家内の伯父の金剛の谷脇会長と偶然一緒になりました。大阪支社長とお昼を食べに来ていたそうです。「熊本同志でも熊本でもめったに一緒になることはないのに。」と驚かれていました。熊本と埼玉に住んでいる人が京都で一緒になったのです。お昼はご馳走になりました。もう一軒「鍵善」という甘味処に連れて行かれました。

熊本に来てからも家内の従姉の旦那さんが医局長を務める診療科の教授に医科歯科大の先輩がなられました。旦那さんの話をしたら、「なんで知っているんだ?」と言われたので「奥さん同士が従姉妹です。」と言ったら納得されていました。院長の師匠で仲人の人と高校の同級生だったそうで、別の機会に「川島先生の所に勤めていました。」と言ったら、目を丸くされていました。

大学時代に大学教養部の事務の方に「家庭教師を探している方がおられるのだけれど、やってみませんか?」と声をかけられ、連絡を取ってみました。「菊川と申します。」と言ったら、家庭教師先のお母さんに「え!私の兄嫁の旧姓も菊川と言うんです。」と驚かれていました。今治市波方町小部の出身の菊川さんでした。院長の伯父と知り合いだったようです。当時はなんでこんなに偶然が続くのかと驚きましたが、今から考えてみたら菊川元事務長の「菊川家」の事情をよく知った医科歯科大の事務の人が「これなら上手くいくんじゃないか。」とマッチングしたのではないかと思っています。

まだありました。今治の実家の向かいの家は大道さんでしたが、里見寮にいた大道さん(広島市開業)の従兄だそうです。

家内の従姉妹の兄嫁と家内は大学時代寮で一緒だったそうです。

誰か言ってました。「日本人は間に一人入れれば皆知り合いだ。」って。

西浦教授「福岡に危機感」

週刊文春2020.12.27P130「60代からのコロナ事典」リスクが高まる地域

”八割おじさん”こと、京都大学の西浦博教授はある県に危機感を持っている。「東京都、大阪府、北海道は自粛効果が出ているのか、移動率が減り、増加が緩やかになってきています。一方で、明確に数が増えているのが福岡県です」

福岡県は大都市圏の中では感染者数が少なかったが、十一月半ばから福岡市を中心に増加。連日のようにクラスターが発生し、十二月七日に三カ月ぶりに一日の感染者が六十人を超えた。

また六十歳以下の無症状者や軽症者が都道府県境を越えて移動することが、感染拡大の要因になっていることがわかってきた。新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長は、「GoToトラベル」の運用見直しも含めて、人の移動を抑制する対策が必要だとの認識を示している。

大阪市や札幌市が対象外となる一方、東京都は小池百合子知事と菅義偉首相の会談の結果、「六十五歳以上と基礎疾患のある方のみの自粛」と呼びかけた。この行動制限に効果はあるのか。

「科学的な根拠は極めて薄弱です。高齢者だけを選択的に感染を防ぐのは難しい。六十五歳以上という区切りには、勤労世代を除きたいという、経済を重視した思いが透けて見えます。これだけ感染者数が増えると、若者たちを含めて社会全体の感染を止めなければ、高齢者への感染は防げません」(同前)

(院長註:熊本駅と博多駅は新幹線で30分ぐらいです。都会の博多には簡単に行けます。院長の住んでいるのは熊本でも郊外なので熊本駅まで出るのに30分ぐらいかかります。近所の武蔵ケ丘のバス停から高速バスで博多駅まで1時間半ぐらいです。料金も安いので高速バスを利用してフラリと出かけることもありました。熊本が大分や愛媛に比べて感染者数が多いのも博多へのアクセスの簡単さが一つの理由と思われます。年末年始の四国への帰省は新幹線を利用して広島の福山から高速バスを利用する方法もあるのですが、博多経由になります。利用するには躊躇があります。福岡には近づくなというイメージがあります。福岡県は12月12日で86人です。)

再びマスクについて

週刊朝日2020.12.11P53帯津良一のナイス・エイジングのすすめ「再びマスクについて」

米国大統領選挙はバイデン氏が勝利をおさめました。この政権交代で何が起こるかについては、様々に語られていますが、私が危惧するのはマスクについてです。バイデン氏は新型コロナウイルス対策としてマスク着用の義務化などを考えているようです。日本は米国の動向にすぐに反応する国。米国でマスク着用が義務化されたら、やはりマスクは大事だという意識がこれまで以上に強まるのではないでしょうか。

私はこういう時だからこそ、マスク着用のマイナス面をしっかり考えるべきだと思うのです。

ロックダウンなどをしないゆるやかな新型コロナ対策を進めているスウェーデンでは、マスク着用が推奨されておらず、街でマスクを見かけることが、ほぼないそうです。しかも国民の8割がこの方針の保健当局を信頼しているというのですから大したものです(朝日新聞11月10日付夕刊)。

一方、日本ではマスクがすっかり定着して、外を1人で歩くときでも、みんながマスクをしています。まるでマスクをしない人は悪者のような雰囲気です。しかし、外を1人で歩いて”3密”ではない状況で、なぜマスクをするのでしょうか。

私は、マスクは決して体にいいものではないと考えていますから、必要でない時はすぐにはずしてほしいと思います。もっとみんながマスクは「必要悪」であると肝に銘じるべきです。

これまでも書きましたが、マスクは新型コロナに対抗するための免疫力を低下させます。それは免疫力の源泉が呼吸にあるからです。その呼吸で大事なのは、息をしっかり吐き切ることです。マスクをしていては、どうしても呼吸が浅くなってしまいます。マスクをすればするほど、免疫力を低下させて自分を新型コロナに感染しやすくしているという矛盾を理解してほしいと思います。

そして、マスク着用が長引くことによって感じるのは、人と人とのコミュニケーションが阻害されるということです。「目は口ほどに物を言う」という言葉がありますが、やはり口の存在も大事ですね。マスクをしていた方が”脳内補充”で女性の顔が美人に見えたりしますが、私にとっての女性の魅力は口元の表情があってこそです。マスク越しの会話では、心が通じ合えません。

子どもたちが学校で一日中マスクをしていると聞くと心配になります。子どもは友だちと素顔で笑い合うことが、とても大事だと思うのです。

マスクは新型コロナに対する不安の象徴であるように思います。不安がるだけでなく、どの局面でマスクが必要なのか、もっと冷静に議論すべきではないでしょうか。感染はさらに長期化する恐れもあります。だからこそ、時に応じて人々がマスクをはずしていく方策が、必要だと思うのです。

(院長註:院長は4-Ⅷの「鼻出しマスクのすすめ?」で「マスクでは100%感染は防げないのでマスクはいらないというのは乱暴だ」と書きました。院長はマスク推奨派です。「マスクは新型コロナに対抗するための免疫力を低下させます。」それは正解かもしれません。それは1%ですか100%ですか?1%ぐらいであるならマスクはした方がいいでしょうが、100%であるならばマスクはしない方がいいに決まっています。エビデンスが示されなければ判断のしようがありません。院長は平成元年の開業以来32年目になっています。診療時間には布製のマスクをほぼずっと着けたままです。布製なのは洗って繰り返し使えるからです。フェイスガード(フェイスシールド)も患者さんによっては使ってきました。32年間スタイルは変わっていません。32年間で体調不良で休んだのは半日だけです。これってエビデンスになりません?免疫力の低下って大したことないよという証拠になりませんか?

「呼吸で大事なのは、息をしっかり吐き切ることです。」マスクをしていて障害になるのは吸う方であり、吐く方には邪魔にならないのではないですか?

「日本は米国の動向にすぐに反応する国。」トランプをはじめとしてマスクをしないで感染者を増やしていった米国に対して、早い段階からマスクをして感染者数を抑えてきた日本。矛盾していません?マスクをするということは、他人に迷惑をかけたくないという日本人の美徳の表れだと思っています。

ホテルの宿泊客が夕食バイキングにマスクを拒否して、「強制力はないだろう」と文句をつけて警察沙汰になり、事情聴取に夜中までかかって、この人物が格安航空券の飛行機会社でマスクをする、しないで搭乗を拒否されたのと同じ人物であり、翌朝朝食バイキングにまた現れてもめたと報道したのはテレビ朝日ですよ。

マスクしたくなければコンビニででも買って部屋で食べればいいだけのことです。確信犯的に回りの人を巻き込み、不快にし、仕事の邪魔をする人間は威力業務妨害で逮捕するべきだと思います。)

アルメイダの頃

アルメイダ(1525〜1583)の頃に名前が出てくるのはフランシスコ・ザビエル(1506頃〜1552)、ルイス・フロイス(1532〜1597)です。鉄砲の伝来は1542〜44頃で諸説あります。種子島にきた中国船(明)に乗ったポルトガル人からだということです。「天ぷら」も同じ頃にポルトガルから伝わったと言われています。1546年にアルメイダは医師免許を取得します。1549年にキリスト教は伝来します。フランシスコ・ザビエルは最初は鹿児島に上陸したそうです。1550年に長崎の平戸に移ります。1551年には大分に移動します。この頃のポルトガル人はインドの西海岸ゴアを拠点に行動していたようです。ザビエルは最後は中国で亡くなったそうです。眼鏡はザビエルが最初に日本に伝えたそうです。

アルメイダは1552年に平戸に入り、1557年に大分で日本で最初の病院を作りました。1563年に平戸に戻り、1566年からは天草で布教したそうです。天草のキリシタンは有名ですが、伝えたのはアルメイダだそうです。1583年に天草で亡くなっています。

ルイス・フロイスは織田信長、豊臣秀吉らと会っているそうです。「日本史」を書きました。織田信長に会った時に金平糖を献上したそうです。1597年に長崎で亡くなったそうです。

1592年が文禄朝鮮の役です。佐賀県の唐津の名護屋城に藩主加藤嘉明のお供として院長の先祖も行っているはずです。ニアミスかなあ?

桜井充議員をコロナ指揮官にすべし!

令和2年12月4日(金)午後8時からBSフジプライムニュースを見ました。桜井充議員が出演されていました。前にも書いたと思いますが、桜井議員は東京医科歯科大学医学部卒業の医師です。院長の一年先輩です。千葉県市川市の教養部で医学部80、歯学部80の定員320名の中で一年間一緒に生活したはずなのに覚えが全くないのです。いつも歯科を応援してくれる議員として認識しております。民主党政権下で財務副大臣、厚生労働副大臣を経験されています。

桜井議員はコロナ陽性の経験があり、熱も出たそうです。世間では飛沫感染が重要視されているが、自分の場合は接触感染の疑いが強い。コロナ陽性と後に分かったお酒を作ってくれていた女性の横に座っていた人は感染していない。自分はトイレを使った。大便の中からウィルスは検出される。ダイヤモンド・プリンセス号でもトイレの床からウィルスは検出されている。トイレの蓋をせずに流したら、周辺にウィルスはまき散らされる。またはウィルスのついた手で蛇口やドアノブを誰かが触っている可能性がある。自分はそれを触ってしまったのではないか。自分はアルコールのスプレーを持参している。もっとこまめにスプレーすべきだったと後悔されていました。

再度確認されたのは皮膚からは感染しない。感染するのは粘膜から。粘膜は5か所。眼、鼻、口、性器と肛門。特に肛門が感染源になりやすいということ。

番組を見て思ったこと。なるべく不特定多数の人が使うトイレには近づかない。それでも使わなければならない時はできるだけ触らない。触らなければならない時はトイレットペーパーか何かを間に介して、直接触れない。トイレの水を流す時は必ず蓋をして。トイレの床はウイルスだらけ。トイレから出たら必ずアルコール消毒。

裏番組で福山雅治がフェアレディZに乗っていまして、時々切り替えていましたが、あまりの説得力に見入ってしまい、チャンネルを変えるのを忘れてしまいました。

「人事を尽くして天命を待つ」という言葉は確かにありますが、手を尽くしてもいないのに、感染状況は「神のみぞ知る」なんていう他人事のようなことを言っている人間にリーダーシップをとらせるぐらいなら、桜井充さんは医師で、財務副大臣までやった経済通で、コロナ感染経験も体験し、本当に真剣にコロナのことを考えている人です。彼に指揮官をやってもらいたいと思います。

非常事態に民主党系列だなどと言っている場合じゃないでしょう。

ぶり照り焼き

買い物をしてきました。上から天然とろびんちょうまぐろ、養殖ぶり刺身用、養殖ぶり切り身です。上の2つは刺身に、下の切り身は照り焼き予定です。下の2つには例の「これは旨い。脂がのっています」シールが貼ってあります。

ぶり切り身はペーパータオルで水分を取り、軽く塩をふりました。フライパンに油をしき、切り身を焼いていきます。両面を焼きました。焼いた油はペーパータオルに吸わせてよく取った方が魚くささが出ないそうです。しょうが15gを千切りに、醤油大さじ、みりん大さじ2、料理酒2を合わせ調味料に入れました。ぶりに色がついたら出来上がりです。

内川選手「ヤクルト内定」てよ

週刊文春2020.12.3P134

ソフトバンク内川聖一「ヤクルト内定」元フジアナ妻と恩師の存在

十年間在籍したソフトバンクの退団が決まった内川聖一内野手(38)。地元九州出身だけに将来の幹部候補と目されていたが、プロ入り二十年目で初の「一軍出場なし」という“屈辱”に堪忍袋の緒が切れたようだ。

「二軍では三割二分七厘と高打率をマークしており、『一打席もチャンスを貰えなかった。野球を辞める決心がつかない』と憤っていた」(ソフトバンク番記者)

昇格させてもらえなかった背景には、工藤公康監督との“確執”があった。

「職人気質の内川は、以前から自分の打撃に納得がいかないとベンチ裏の壁を殴ったり、テレビカメラに映るところで道具を叩きつけたりと、チームの雰囲気を悪くすることが何度もあった。また二〇一五〜一八年の主将時代には選手起用や采配に関して監督に意見することもあり、正直、煙たがられていました」(同前)

そんな内川に対し、巨人や中日も興味を示していたが、既にヤクルトへの移籍が“内定”しているという。

「交渉解禁となる十二月七日のトライアウト終了と同時に入団交渉を行う構えで、横浜時代に着用した背番号『2』も用意しているようです」(ヤクルト番記者)

各メディアは「出場機会に飢えた内川と強打の一塁手を求めるヤクルトの方向性が一致」という報じ方をしているが、このヤクルト入りには“ウラ”がある。

「内川の奥さんは元フジテレビアナウンサーで“報道のエース候補”だった長野翼(39)。09年に交際を始め、11年3月に結婚退社して横浜からソフトバンクに移籍する内川と福岡に移り住みました。この2人を結び付けたのがフジのスポーツ部の女性ディレクター。彼女は今も内川と親交が深く、今回、ヤクルトと内川の間を取り持つ“メッセンジャー”のような働きをしていたようです。奥さん自身も3人の子供に恵まれたこともあり、教育環境が良く、慣れ親しんだ東京での生活を望んでいた」(同前)

もちろん、ヤクルトにとって内川がフィットする人材であることも事実。

「今もバットコントロールは一級品だし、今季、一塁と三塁で併用した村上宗隆(20)を三塁に固定して打撃に集中させられる。当たり外れのある外国人よりも計算は立つ」(ヤクルトOB)

気になるのは“瞬間湯沸かし器”のような性格だが、

「横浜時代のコーチで打撃開眼に導いてくれた“恩師”の杉村繁氏(63)が今はヤクルトの一軍打撃コーチを務めている。妻が同じ元アナウンサーでWBCでもチームメートだった九州の先輩・青木宣親(38)も在籍しており、メンタル面のケアも容易でしょう」(同前)

捨てる“鷹”あれば、拾う“燕”あり。

(院長註:野球に詳しくない人に説明します。内川選手は福岡本拠のソフトバンクの元中心選手です。大分出身です。奥さんの長野翼さんは元フジテレビのアナウンサーで、院長と同じ今治西高校の出身です。だいぶ年が下なので一面識もありません。旦那さんについて福岡に住んでいたので今治西高OBの九州地区の集まりがありますので会えたかもしれませんが、小さい子供を3人育てていて出席もかなわなかったようです。

院長も子供が小さい頃福岡ドームに時々行っていました。「ムネリンソフトバンク退団ってよ」(3−Ⅸ)に載せています。

杉村繁さんは院長の一つ上で高知県出身です。院長の高校時代は四国のスーパースターでした。「あなたは杉村打撃コーチを知っていますか?」(4−Ⅴ)に載せています。

青木選手は宮崎出身で、内川選手と同じで杉村コーチについて球界を代表する名選手になりました。

村上選手は熊本県の九州学院出身で現在杉村コーチについて修行中です。院長が今最も期待している選手です。

ヤクルトを盛り上げてソフトバンクのようにしてよ。)

かつや 全力ご飯!

時々お昼ご飯を食べに行きます「かつや」。ロースカツ定食のご飯を「全力ご飯!」に替えられます(プラス220円)。豚汁の具も多く、食べきれるかなと思うぐらいボリュームがあります。税込みで979円だそうです。3種あって写真は肉卵かけご飯です。あとチンジャオロースご飯と生姜焼きご飯が選べます。値段は同じようです。

晩ごはん準備

まずはお刺身。シールを見てください。「これは旨い。脂がのっています」これを結構信用しています。実際おいしかったです。

養殖ぶりですが、カマの大きいのが安く手に入りました。電子レンジのグリルで片面5分。塩焼きにしました。

豚モモの固まりです。広告の品です。ローストポーク予定です。

ローストポークの出来上がりです。

名護屋城

12月になりました。今日は朝から皆さん「寒い」と言われています。11月の連休はコロナの感染者数の増大で結局帰省は自粛しました。フェリーの予約もキャンセルしました。墓参りは果たせませんでしたが、いろいろ調べているうちに、こんなページを見つけました。

文禄朝鮮の役は1592年のことらしいです。1581年の秀吉の淡路攻めで湊城は廃城になり、加藤嘉明が1586年志知城主としてやってきて、菊川家は加藤嘉明支配下になったそうです。菊川家のルーツにも載せましたが、1592年の文禄の役の活躍が認められ、1595年加藤嘉明が伊予正木城に国替えになり、それにお供したのが菊川家と木村家らしいです。

秀吉は朝鮮出兵の基地として現在の佐賀県唐津市に名護屋城を築いたそうです。加藤嘉明の陣営の位置もはっきり示されています。陣営には菊川家と木村家も当然いたはずです。

この地に立てば、428年前にご先祖様が見たのと同じ景色が見られるはずです。どんな思いを持って朝鮮半島をみていたのか?唐津には2度行ったことはあるのですが、名護屋城は院長はまだ行ったことはありません。早く一度行ってみたいです。

JR九州CM 豊肥本線全線復活プロジェクト スイッチオン

先日BSの放送で復活した豊肥線の特集の番組を見て、YOU TUBEでも見られないか探しに行って見つけました。豊肥本線全線復活プロジェクト スイッチオンです。九州在住の院長でさえ見つけるのに数か月かかっています。JR九州宣伝不足じゃないですか?8月8日に復旧したのは知っていましたが、こんなCMあるの全然知らなかったです。

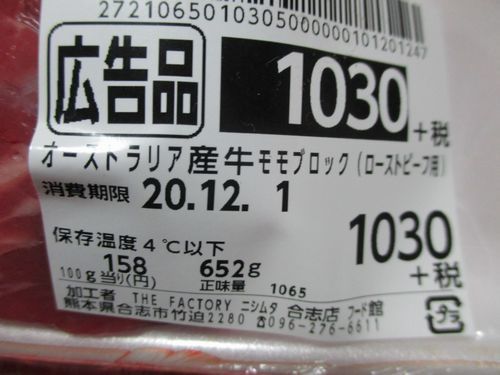

オーストラリア産牛肉も結構いけますよ。

過去2度ほど国産牛が安価に手に入りましたが、いつも安定的に購入できる訳ではありません。

安定的に購入できる道を求めてオーストラリア産牛肉にチャレンジしました。

熊本では特売だと100g158円で手に入ります。652gで1030円で手に入りました。

考えてみれば、外食ではほとんど外国産です。

国産がおいしいのはわかっていますが、オーストラリア産でも結構いけます。少なくとも家族から不満はでませんでした。これは十分ありだなと思いました。

これから登場の機会が増えそうです。

電気圧力鍋に丸鶏入りました。

新しく手に入れた電気圧力鍋4Lに丸鶏が入るか心配でしたが余裕で入りました。よかった。これで台湾風の丸鶏スープが簡単に作れます。入らなければ手羽先で代用するつもりでした。

ごま油でショウガを炒め、料理用清酒を入れて、玉ねぎ、ミニトマト、シイタケを入れました。ヒタヒタに漬かるように水を入れ、加圧20分にセットしました。上澄みを少し捨てて、身と共に食べていきます。台湾ではソーメンを入れたりするそうです。

洋梨のコンポート

最近手に入れた電気圧力鍋のレシピ本にリンゴのコンポートが出ていましたので、洋梨でやってみました。洋梨を買ったのは初めてです。高いかと思いきや、一個128円でした。リンゴ一個でも150円ぐらいしますよ。ゆめタウン光の森ではバラ売りをしていました。2個買いました。名前が「ラ・フランス」で「おフランス」に似ています。JAてんどうとシールが貼っています。山形産のようです。

レシピでは果実以外には砂糖50gとレモン汁大さじ1以外入れるものはありません。大丈夫かなと思いながら、砂糖は入れませんでした。ポッカレモンを入れました。左写真は出来上がりです。2分加圧しました。褐色の液体に浸っています。ドロッとしています。底には軽くおこげの様になっていました。評価は高かったです。「おいしい。砂糖はいらない」とのことです。

ヨーグルトに洋梨のコンポートをのせたところです。

寒くなりましたね。

令和2年11月13日金曜日の朝です。熊本もだいぶ寒くなってきた感じがします。昨日はコロナ感染者数が全国で過去最高の1660人とのことです。第3波が来ているそうで心配しています。クリスマスに向けて院内の飾りつけも変わりました。

上の写真はミッキーとミニーがサンタの恰好で仲良くソリにのっていますが、下の写真ではサンタにソリを引かせてトナカイはふんぞり返ってお酒を飲んでいるようです。院内に置いてありますので探してみてください。

あるめいだ

「あるめいだ」は東京医科歯科大学の卒業生には、とりわけ歯学部の出身者には慣れ親しんだ名前です。歯学部付属病院の地下1階にあったレストランの名前です。少し高かったので学生向きというよりは教職員向けのレストランです。大学で学会など行われた後の懇親会パーティーなどによく利用されていたようです。「渕君を偲ぶ会」(2−Ⅰ)もここで行われました。30年以上前の院長の学生時代からありました。九州で生活をしていると「アルメイダ」の名前をよく聞きますので一度紹介しようと思って調べてみたらもう閉店しているのですか?知らなかった。

九州に来てから最初に気付いたのは大分市を車で走っているときに、アルメイダ病院の看板を見た時です。同じ名前だ、と思い調べてみる気になりました。アルメイダって何なのか?

ルイス・デ・アルメイダは戦国時代末期の日本を訪れたポルトガル人です。医師で宣教師です。大分市府内に日本で最初の病院を建てた人です。

アルメイダ病院は彼にちなんで名前が付けられたそうです。大分市医師会の病院だそうです。

またアルメイダは料理ができたそうで、南蛮料理を日本に伝えました。彼の伝えた料理は長崎に渡りカステラになり、佐賀に伝わって丸ボーロになり、熊本玉名に伝わって「松の雪」になったそうです。南蛮料理に精通した医師の名前がついた西洋料理店が東京医科歯科大学にあったというのも洒落ていると思いません?

実は「あるめいだ」は本郷のフランス料理の名店「楠亭」の支店で「楠亭」のオーナーの娘さんがやられていたそうです。

司馬遼太郎さんの「街道をゆく37本郷界隈」(朝日文芸文庫、1996)の56ページにこう書かれています。

「いまの当主の中山弘二氏は昭和初年うまれで、この家で育った人である。

透きとおったような感じの紳士で、この西洋館を愛し、クスノキを大切にしてきた人で、ついに建物と木を保存するため、永年つとめてきた国鉄を退職して、

「楠亭」

というフランス料理屋をはじめられた。

私は、本郷を歩きはじめた最初の日に、門前の大樟(おおくす)の下をくぐって、道路から奥まっている楠亭で食事をとった。

本郷歩きの最後の日、クスノキがわすれがたくて、もう一度その下をくぐり、楠亭に入った。」

アルメイダは熊本の天草でその一生を終えられたそうです。

ファミマお母さん食堂ルーロー飯

先日買っておいたファミリーマートのお母さん食堂のルーロー飯をお昼にいただきました。ごはんにちょいかけなのですが、院長は糖質制限中なので豆腐にちょいかけにしました。おいしかったです。前に食べたユッケジャンは韓国風でピリ辛でしたが、これは台湾風で優しい感じの味でした。椎茸がかなり入っていて旨みになっていたのでしょうか。豚肉も十分な量が入っていたと感じました。値段の割に美味しかったです。今のレトルトはすごいですね。

スペアリブの赤ワイン煮

新しく手に入れた電気圧力鍋に付いていたレシピ本の中で特別美味しそうだったのがスペアリブの赤ワイン煮です。チラシを見ると先週末でスペアリブの安売りをしているのはサンリブしみずのみでした。500gで600円ぐらいでした。レシピにはなかったですが下茹でしました。ゆで汁は全部捨てました。レシピでは4人前600g、赤ワイン200㏄、砂糖大さじ2、しょうゆ60㏄、みりん60㏄となっていましたが、院長は赤ワイン200㏄、しょうゆ60㏄、料理用清酒60㏄にしました。材料は全部入れて後はボタンで圧力鍋がやってくれます(加圧15分)。調理が終わって圧力ピンが下がってから、圧力ふたをガラスふたに変えて、煮込みボタンで5分間煮込みました。付け合わせの野菜はすべて業務スーパーの冷凍ものです。アスパラとパプリカは電子レンジのグリルで焼き野菜に、ブロッコリー、カリフラワー、ニンジンは洋風野菜ミックスを温めたものです。ずいぶん楽で、無駄も少ないです。色取りもいいでしょ。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。