〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

共感能力

「化粧する脳」茂木健一郎、集英社新書、2009

P34

◇他人を知ることは、自分を知ること

あらゆる動物の中で鏡に興味を持ち続け、「常用」するのは人間だけだ。そして鏡に映った顔に依拠したかたちで自分のイメージを構築している動物も、おそらくは人間だけである。人間の自己意識の成り立ちを考える上で、鏡に映った顔は非常に深い意味を持つのだ(ただし、鏡に映った自分の顔は、実際とは左右が逆である)。

「ミラーテスト」にパスする動物について、もう一つ興味深いことがわかっている。

「ミラーテスト」にパスする動物は道具を用いるなどの高い知能が確認されているが、「共感能力」が高いという点も共通してみられる。アジアゾウは仲間が沼地に足を取られていたりすると、助けようとする行動がみられるなど動物の中でも共感能力が高い。そこでアジアゾウにもミラーテストを試してみたら、予想どおりの結果となった。

ミラーテストに合格する動物は、自己を認識する能力と、他者の心や考えを推量できる共感能力が発達していると考えられる。つまりそれは、自分と他者との行動をまったく同じようにコード化するミラーニューロンの問題と深くかかわっているのだ。

鏡の中の個体が自分自身だと認識するには、感覚情報と運動情報が渾然一体とならなければならない。他者の顔の表情を見て「他者の心を読み取る」ときに、ミラーニューロンでも感覚と運動の統合が行われ、それらが他者と柔軟にコミュニケーションをとる人間の驚くべき能力を支えている。

しかし、顔の表情を見た結果、ミラーニューロンが心のシミュレーションをしたとしても、映し出す自身の心に、感情の幅や豊かな経験やさまざまな状況を想定するイマジネーションが備わっていなければ、「他者の心を読み取る」ことはできない。

人間の本質は、他者とコミュニケーションをする社会的知性に表れる。ミラーニューロンの機能にみられるように、他者の心を読み取ることは、自身の心の奥行きを知ることに他ならない。自己は、他者との関係性においてこそみいだされ、その本性を知ることができるのである。

鏡を通して〈わたし〉を統合する

「化粧する脳」茂木健一郎、集英社新書、2009

P34

〈わたし〉のイメージを考えるとき、まずわたしたちは〈わたし〉の顔を無意識のうちに貼り付けているものだ。鏡がわたしたちの自己イメージ、自己意識の進化や発達に非常に大きな影響を与えていると考えられる。というのも、すべての動物の中で自意識を持つ人間だけが鏡を常用するからだ。

そもそも、鏡に映っている姿を見て、普段からわたしたちは何気なく「それはわたしである」と認識しているが、じつはこの鏡像を自分の姿だと認識すること自体、かなり高度な認知能力なのである。現在、この地球上で人間を含めてチンパンジー、オランウータン、イルカ、シャチ、アジアゾウといった、限られた動物だけが鏡に映った自分の姿を自覚できるとされている。

この鏡に映った自分が自分だとわかるかどうかのテストは「ミラーテスト」といって、アメリカの、主に霊長類を研究しているゴードン・ギャラップ・ジュニアが考案した。ゴードンの共同研究者のジュリアン・ポール・キーナンがちょうど朝、鏡の前で髭を剃っているときにひらめいたという。この「ミラーテスト」が人間のセルフ・アウェアネス(自己覚知)や意識の研究に新たな方向性を持たせることになった。

「ミラーテスト」では、被験者となる動物の前に鏡を置く。最初はそれが鏡だとはわからず、たいていは社会的行動をとるという。つまり、鏡の中の自分の像を他の個体がいると勘違いして、威嚇してみたり、鏡の裏側に回って相手を探しはじめたりするのだ。

しばらくこういった行動をとるが、やがて「どうも鏡の中のイメージは自分自身の姿かもしれないぞ」と気がついてきて、今度は自分の身体や頭部を映して確認しはじめる。

興味深いのは、この鏡に対する社会的行動から自分に対する行動に移行するときが、いちばん鏡に向かう時間が長くなる点だ。

このときに、脳の中でおそらく神経細胞のネットワークのつなぎ替えが起きていると考えられる。ようするに、自分の身体を動かすと、鏡の中のイメージも同じように動くといったフィードバックを繰り返しているうちに、その一致を計算する。運動と感覚が融合すると、鏡の中のイメージは「自分だ!」とわかってくるのだ。これはかなり高度な認知能力である。

ところが、いったん鏡のイメージが自分だとわかってしまうと、とたんに興味が失せるのか、鏡を見なくなってしまう。

一日一日をど真剣に生きる

「生き方」稲盛和夫、サンマーク出版、2004

P98

自分の人生ドラマをどうプロデュースするか

「一日一日をど真剣に生きる」ーーーこれも単純なことですが、生き方の根幹をなすきわめて大切な原理原則の一つです。

剣術にたとえるなら道場の稽古といえど竹刀ではなく真剣で臨む。弓ならば満月の形にまでいっぱいに引き絞って、少しのたるみ、わずかなスキもない、張り詰めた緊張感の中で矢を放つ。つねに、そうした必死、本気、懸命な心がまえや態度で毎日の生活や仕事をこなしていく。そうしたとき、私たちは自らが描いたとおりの人生を生きることが可能になるのです。

人生とはドラマであり、私たち一人ひとりがその人生の主人公です。それだけでなく、そのドラマの監督、脚本、主演、すべてを自分自身でこなすことができる。また、そのように自作自演で生きていくほかはないのが、私たちの人生というものです。

ですから何より大切なことは、自分の人生ドラマをどのようにプロデュースしていくか。一生をかけて、どのような脚本を描き、主人公である自分がそのドラマを演じて(生きて) いくかということです。

真剣さや熱意に欠けた、怠惰で弛緩した人生を過ごすほど、もったいないことはありません。人生というドラマを中身の濃い、充実したものにするためには、一日一日、一瞬一瞬を「ど」がつくほど真剣な態度で生きていくことが必要になってくるのです。

いつも燃えるような意欲や情熱をもって、その場そのとき、すべてのことに「ど真剣」に向かい合って生きていくこと。その積み重ねが私たち人間の価値となって、人生のドラマを実り多い、充実したものにするのです。

そのど真剣な熱意がなければ、いかに能力に恵まれ、正しい考え方をしようとも、人生を実り多きものにすることはできません。いくらすぐれた緻密な脚本をつくろうとも、その筋書きを現実のものとするためには、「ど真剣」という熱が必要なのです。

何事に対してもど真剣に向き合い、ぶつかっていくーーーこれは「自らを追い込む」ということでもあります。それはすなわち、困難なことであっても、そこから逃げずに、真正面から愚直に取り組む姿勢をもつ、ということ。

むずかしいが、どうしても解決を要する問題に直面したとき、その困難さから目をそらして逃げてしまうか、正面切ってそれに立ち向かうことができるか。そこが大きな成功を手にすることができるか否かの分かれ道なのです。

どんなことがあっても成功を勝ち取るのだ、という切迫した気持ちを持ち合わせているとーーー加えて物事を素直に見られる謙虚な姿勢を忘れなければーーーふだんは見過ごしてしまうような、ごく小さな解決への糸口を見つけることにつながるものです。

それを私は「神のささやく啓示」と表現しています。あたかもそれが、必死に努力を重ねて苦しみもだえている人に神さえもが同情し、そんなに一生懸命やっているなら助けてあげたいと、答えを与えてくれるように感じるからです。ですから、私はよく「神が手を差し伸べたくなるぐらいにまでがんばれ」と社員に檄を飛ばしたものです。

真正面から困難に立ち向かい、自分を限界に追い込む。そういう心意気が、不可能だと思えた状況を打破し、クリエイティブな成果を生み出していくのです。その積み重ねこそが人生というドラマのシナリオに生命を吹き込み、現実のものとするのです。

稲盛和夫さん「生き方」

「生き方」稲盛和夫、サンマーク出版、2004

P19

京セラは、私が二十七歳のときに周囲の方々につくっていただいた会社ですが、私は経営の素人で、その知識も経験もないため、どうすれば経営というものがうまくいくのか、皆目見当がつきませんでした。困り果てた私は、とにかく人間として正しいことを正しいままに貫いていこうと心に決めました。

すなわち、嘘をついてはいけない、人に迷惑をかけてはいけない、正直であれ、欲張ってはならない、自分のことばかりを考えてはならないなど、だれもが子どものころ、親や先生から教わったーーーそして大人になるにつれて忘れてしまうーーー単純な規範を、そのまま経営の指針に据え、守るべき判断基準としたのです。

経営について無知だったということもありますが、一般に広く浸透しているモラルや道徳に反することをして、うまくいくことなど一つもあるはずがないという、これまた単純な確信があったからです。

それは、とてもシンプルな基準でしたが、それゆえ筋の通った原理であり、それに沿って経営をしていくことで迷いなく正しい道を歩むことができ、事業を成功へと導くことができたのです。

私の成功に理由を求めるとすれば、たったそれだけのことなのかもしれません。つまり私には才能は不足していたかもしれないが、人間として正しいことを追求するという、単純な、しかし力強い指針があったということです。

人間として間違っていないか、根本の倫理や道徳に反していないかーーー私はこのことを生きるうえでもっとも大切なことだと肝に銘じ、人生を通じて必死に守ろうと努めてきたのです。

いまの日本で、人間のあり方を示す倫理や道徳などというと、いかにも時代遅れのさびついた考えだという印象を抱く人が多いかもしれません。戦後の日本は、戦前に道徳が思想教育として誤って使われたという反省と反動から、これらをほぼタブー視してきました。でも本来それは、人類が育んだ知恵の結晶であり、日常を律するたしかな基軸なのです。

近代の日本人は、かつて生活の中から編み出された数々の叡智を古くさいという理由で排除し、便利さを追うあまり、なくてはならぬ多くのものを失ってきましたが、倫理や道徳といったことも、その一つなのでしょう。

しかしいまこそ、人間としての根本の原理原則に立ち返り、それに沿って日々をたしかに生きることが求められているのではないでしょうか。そうした大切な知恵を取り戻すときがきているように思います。

人間はみな、〈ふり〉をして生活している

「化粧する脳」茂木健一郎、集英社新書、2009、P31

考えてみれば、人間はみな、〈ふり〉をして生活している。

子どもは、その発達にともなって、〈ふり〉ができるようになる。子どもは母親と接するとき、父親に接するとき、もしくは近所のおばさんや先生、きょうだい、お友達と接する相手によって態度を無意識的に変えている。これは〈ふり〉をしている証左である。

(中略)

わたしたちは自分には「確固とした自己」があると思いがちである。

しかし、実際には他者との関係性において自己のあり様は大きく左右されている。他者との関係性が変わるたびに、ある〈ふり〉からもう一つの〈ふり〉へと切り替わり、そこに新しい自分も生まれている。

こうした〈ふり〉は「脳の化粧」と考えることもできる。

他者との関係性を前提に自己に変化がもたらされるのであれば、他者の視線を意識して顔にほどこす化粧と現象はきわめて近い。人間のパーソナリティーはかくも多面的で柔軟性があるものなのだ。つまり、脳は絶えず「化粧」をし続けている。

それは一人の人物を例にとって考えてみてもわかるだろう。たとえば、現在の僕の人格は幼少期のそれとはくらべものにならないほど異なっている。幼い頃の僕は、かなり神経質で青白い顔をしており、自家中毒に陥ることもしばしばあった。いまから考えると同一人物の性格とは思えないほど違う。それでもどこかに僕の「神経質」な人格記憶は残されてはいるが、脳の前頭葉あたりにある回路からは、いま現在の僕の人格を支えている記憶だけを引き出してきているに過ぎないのだろう。

人間は演じ分ける生き物

週刊朝日2015.7.10.P116マリコのゲストコレクション 林真理子さんと平田オリザさん(劇作家、演出家)

林 平田さん、今は大阪大学と・・・・・・。

平田 東京芸大で教えています。06年から7年間は阪大の教授をやらせてもらって。

林 私たちの周りにも、すぐ「特任教授」って名刺に刷る人がいますけど、平田さんは……。

平田 ちゃんとした教授でした(笑)。中枢の大きな大学で専任教授として仕事をさせてもらったのは、すごく勉強になりましたね。今は専任ではなくなりましたが。

林 阪大の学生さんは、どういうことを望んでるんですか。俳優志望でもないでしょう?

平田 僕の授業をとってる学生の半分以上は理系なんです。

林 えっ、理系の学生さんですか。

平田 大学院のコミュニケーションデザイン・センターといって、科学者の卵たちにコミュニケーション能力をつけさせようというところなんです。今の科学者はワークショップや講演会で市民に研究内容を説明することを義務づけられているんですが、日本の学者は慣れていないので。僕みたいな劇作家とか、デザイナー、ダンスのプロデューサーとかを入れて指導しているんです。

林 演じることを学ぶことで、どういうメリットがあるんですか。

平田 僕は基本的に、人間は演じ分ける生き物だと思っているんです。たとえば看護系や福祉系の大学だと、「患者さんの気持ちがわからない」と言ってやめちゃう子がいるんです。自分の生活があって、それから職業があるはずなんだけど、まじめな子ほどその区別がつかなくなる。僕は社会的な役割を演じ分けるのが、大人になることだと思うんです。

林 患者さんの家族を演じたり、患者さんを演じたり、いろんな立場の人を演じ分けるそうですね。

平田 はい。今はどこの医学部でも、医者と看護師と患者さんの立場でがん告知のロールプレイをやるんですけど、僕の場合、「家に帰った患者さんが家族にどう伝えるか」という劇をつくってもらったりするんです。

「それは考えたことがなかった」ってみんな言いますね。

林 なるほど。

平田 糖尿病学会で啓発劇をつくっていた先生が僕のところに修業に来たんです。最初のうちは「お菓子を食べた患者さんにどう注意するか」という単純な劇をつくってたんですけど、そのうち「患者さんには、シングルマザーの娘がいて、娘が働いている間は患者さんがお孫さんの面倒をみている。今日は患者さんの誕生日で、お孫さんが初めてケーキを焼いてくれた。そのケーキ、どうする?」という、ちゃんとしたドラマになっていくんですよ。

林 ほう・・・・・。

平田 患者さんにはそれまで生きてきた人生があります。それを無視して一律に治療にあたれない。演劇を経験することによって、そこを思いやる力がついてくれるといいなと思ってるんです。

林 素晴らしいですね。今日、うちの夫が「電車がいつも遅れる」と怒り狂ってましたけど、怒りの演技でもやって、愚かしさに気づいてくれるといいんですけど。

平田 アハハハ。ちょっと引いてみることができると、多少余裕ができるかもしれないですね。「役割を演じると聞いてラクになった」という学生は、けっこういます。

林 お話を聞いてると、だんだん平田さんに引き込まれちゃうんですけど、よくおっしゃる「対話の技術」って、こういうことなのかしら。

平田 どうでしょう(笑)。自分ではあまり意識してないんですけど。僕は高校生とか、障害を持った方、高齢者向けのワークショップを年間100回ぐらいやってて、それで鍛えられたのはあるかもしれない。高校生なんか、つまらなかったらすぐ寝ちゃいますからね。

林 私もときたま出張授業に行くと、まあ、高校生なんて話聞いてくれないですよ。平田さんは、どういうことをなさるんですか。

平田 僕自身は演劇がフィールドなので、ワークショップの手法と技術を持っていて、双方向の授業を2時間とか3時間、長いときは丸1日やったりしますね。

林 子どもたち、楽しんでやってくれます?

平田 小学生は天使のようですが、中学生は難しいですね。でも、基本的に子どもは演じることが好きですから。おもしろいのは、たとえば喧嘩していても演劇って幕があいちゃうから、どこかで妥協点を見いだしていく。観客は絶対待ってくれないから、なんとか問題を解決していく。社会で生きることと同じです。

林 なるほど。

平田 海外、特にイギリスなどでは、演劇が教育の一つとして使われているんです。その点、日本はまったく遅れた状態にあります。

林 イギリスはすぐれた俳優に「サー」がつくし、演劇人に対する尊敬の念がありますよね。

平田 でもあれも戦後からで、大英帝国が崩壊していく過程で、国民を統合する方法の一つとして「シェイクスピアの国・イギリス」が再生されたんです。もちろん伝統はあるんですけど、演劇が公教育、つまり小中学校の教育に入っていったのは戦後です。昔は演劇は、どこの国でも超エリートと下層階級のものなんですね。中間層が出てこないと、本当の意味での市民の演劇にならない。

林 日本の歌舞伎は・・・・・。

平田 歌舞伎はものすごく特殊です。都市がないとあんな娯楽は成立しませんから。18世紀にチケットを買って劇場に演劇を見に行くシステムを持ってたのは、ロンドンとパリと江戸、大坂、京都ぐらいだと思います。

林 そうなんですか。

平田 ドイツだって、17、18世紀は王様がオペラをつくって庶民にタダで見せてたんですね。江戸の庶民は相当水準が高かったと思いますね。

林 今、東京は世界一の演劇都市と言われてますけど。

平田 数と種類の幅は世界一だと思います。ただあまりにもパラパラで。

林 歌舞伎から小劇場、商業演劇まで、こんなに多種多様なものをみんなが見に行くって、珍しいですよね。

平田 そうですね。ニューヨークはブロードウェーに、ソウルは大学路というすごく小さい地域に劇場が固まってるんですけど、東京はあまりにも広いので、外国の人はどこに行けばいいのかわからない。そこはまだまだ弱い点ですね。

結果を焦るな、因果の帳尻はきちんと合う

「生き方」稲盛和夫、サンマーク出版、2004

P215

結果を焦るな、因果の帳尻はきちんと合う

因果応報の法則というものが見えづらく、それゆえに容易に信じることができないのは、物事を短いスパンでしかとらえていないからです。ある思いや行いが結果として表れてくるには、やはりそれ相応の時間がかかり、二年や三年といった短い単位では結果は出にくいものなのです。

しかし、それも二十年、三十年といった長い単位で見れば、きちんと因果の帳尻は合っているものです。私も事業を始めて四十年以上がたち、その間、さまざまな人物のさまざまな盛衰を見てきましたが、やはり三十年、四十年というスパンで見てみると、ほとんどの人が日ごろの行いや生き方にふさわしい報果を、それぞれの人生から得ているのです。

長い目で見れば、誠実で善行を惜しまない人物がいつまでも不遇にとどまることはないし、怠け者でいい加減な生き方をしている人がずっと栄えていることもありません。

たしかに、何か悪い行いをした人がまぐれや勢いでうまくいったり、善きことに努めた人が一時的な不運に見舞われて低迷したりすることもありますが、それも時間がたつうちにだんだんと修正されて、やがてみんながそれぞれの言動や生き方にふさわしい結果を得、その「人間」に見合った境遇に落ち着いていくものです。

それは怖いくらいにそうなっていて、原因と結果がピシッと等号で結ばれていることがよくわかります。短期的にはともかく、長期的にはかならず善因は善果に通じ、悪因は悪果を呼んで、因果のつじつまはしっかりと合うようにできているのです。

人生をつかさどる見えざる大きな二つの力

「生き方」稲盛和夫、サンマーク出版、2004

P209

人生をつかさどる見えざる大きな二つの力

人生には、それを大本で統御している「見えざる手」がある。しかもそれは二つあると私は考えています。

一つは、運命です。人はそれぞれ固有の運命をもってこの世に生まれ、それがどのようなものであるかを知ることができないまま、運命に導かれ、あるいは促されて人生を生きていく。異論のある方もおられるでしょうが、私はこの運命の存在は厳然たる事実であると考えています。

人は、たしかに自らの意思や思惑の届かない大きな「何か」に支配されている。それは人間の喜怒哀楽をよそに、大河のごとく一生を貫いてとうとうと流れ、いっときも休みなく私たちを大海に向けて運びつづけています。

では、人間は運命の前ではまったく無力なのか。そうではないと思います。もう一つ、人生を根本のところでつかさどっている、見えない大きな手があるからです。それが「因果応報の法則」です。

つまり、よいことをすればよい結果が生じ、悪いことをすれば悪い結果が生まれる。善因は善果を生み、悪因は悪果を生むという、原因と結果をまっすぐに結びつける単純明快な「掟」のことです。

私たちに起こるすべての事柄には、かならずそうなった原因があります。それはほかならぬ自分の思いや行いであり、その思念や行為のすべてが因となって果を生んでいく。あなたがいま何かを思い、何かを行えば、それらはすべて原因となって、かならず何らかの結果につながっていきます。また、その結果についての対応が、再び次の事象への原因と化していく。この因果律の無限のサイクルもまた、私たちの人生を支配している摂理なのです。

第1章で「心が呼ばないものは近づいてこない」、すなわち人生は心が思い描いたとおりのものであるということを述べましたが、それもこの因果応報の法則によるものです。私たちの思ったこと、行ったことが種となって、そのとおりの現実をもたらすからです。

また第3章で、心を磨き、高めることの大切さを強調したのも、この因果律に従えば、高められた善き心というものが、善き人生をもたらす要因となるからにほかなりません。

運命と因果律。その二つの大きな原理がだれの人生をも支配している。運命を縦糸、因果応報の法則を横糸として、私たちの人生という布は織られているわけです。

人生が運命どおりにいかないのは、因果律のもつ力がそこに働くからです。しかし一方で、善行がかならずしもすぐに善果につながらないのは、そこに運命が干渉してくるからなのです。

ここで大事なのは、因果応報の法則のほうが運命よりも若干強いということです。人生を律するこれら二つの力の間にも力学があって、因果律のもつ力のほうが運命のもつ力をわずかに上回っている。そのため私たちは、もって生まれた運命でさえもーーー因果応報の法則を使うことでーーー変えていくことができるのです。

したがって、善きことを思い、善きことを行うことによって、運命の流れを善き方向に変えることができる。人間は運命に支配される一方で、自らの善思善行によって、運命を変えていける存在でもあるのです。

県立校でも選手寮が持てる

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P34

重澤自身も、自分に対して覚悟を強いた。

松山商への赴任に際し家族とともに松山市内に引っ越してきたのだが、自宅に併設された遠隔地の部員のための選手寮「さくら寮」の寮監に就任する。川之江時代に幼稚園の教諭をしていた妻の優子は、退職して寮母となり、寮生たちの食事を作る。初めは栄養士の指導を受けながら勉強し、今では自分で献立も考える。なにせ寮生何十人という大人数だけに、食材の量もたくさんになる。

寮で暮らす部員たちは、優子を「お母さん」と呼ぶ。初めのうちは遠慮もあったが、今では毎日の生活の中で彼らを厳しく叱ったりすることもよくある。ちょっとした行儀作法や、家族で暮らしていたら母親によく言われそうなこと。「だって、自分の子どもと同じに思っていますから」と優子は言う。そんな妻の姿に、「人から見たら至らないところもあるのかもしれませんが、私は本当に感謝しています」と重澤は言う。

大袈裟ではなく一日二十四時間、そして生活のすべてを監督業に費やし、家族もそれを全力でサポートするという毎日を過ごしている。

(院長註:今治西OBで早稲田大を経てプロ野球選手になった藤井秀悟君が伊予市から入学して選手寮がなくて最初の1年間は一人暮らしをして苦労したと書いてあるのを見て、せめて選手寮は持たせてあげたいなと思いました。)

名門のオーラ

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P14

(院長註:現在松山商野球部の重澤監督は今治西OBだそうです。愛媛大を経て県立高校の教諭になり、川之江高校監督時代には夏の甲子園でベスト4にまでいかせたことがあるそうです。松山は今治から見れば県庁所在地です。都会の学生に見えたというのもあると思います。)

「昔は試合前のキャッチボール、シートノックで圧倒されましたから」

重澤は「O回表、O回裏」という言葉を使う。「まず、ノックで先制しろ」と選手たちに言う。

昔から、強いチームのノックはお金を払ってでも見る価値があると言われたものだ。試合前、両チームが交互に行うわずか数分間のシートノックは、単なる準備運動ではない。ベンチから見ている相手チームの選手たち、そしてグラウンドの外にいる観客に対しても、技術の高さだけてなく、チームの持つオーラのようなものを見せつけて、「これは凄い」と感じさせることが出来たら、また逆に、相手チームのノックを見て、「これなら俺たちのほうが上や」と思えたら、それだけで精神的に優位に立つ。それが1回表の攻防に如実につながっていく。「O回表、O回裏」の意味であり、練習試合においても、松山商の選手たちは常にそれを意識してシートノックに臨んでいたという。

重澤は、そういう松山商を外から見て学んできた。

強烈すぎる記憶がある。小学校や中学校の頃、試合を見に行くと、松山商の選手たちは、うまくて、格好が良くて、憧れを抱いたが、同時に近寄りがたい怖さを持っていた。ボールを捕る時に、「パチーン。パチーン」と大きな音がした。また、選手たちの声を聞くだけで震え上がった。選手たちが発する「キェェー」という奇声に近い声。それは剣道の打ち込みの際の気合いの声を思わせた。居住まい、佇まいからして違っていた。彼らは敵に背中を絶対に見せなかった。

高校時代、対戦相手として見ていた松山商もそうだった。同じ高校生でありながら、向こうは野球を極めた集団に見えて、とても近寄りがたかった。

松山商の歴史

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P18

その歴史は煌びやかな栄光に包まれている。

1919年(大正9年)夏の初出場を皮切りに、甲子園出場回数、春16回、夏26回を数える。成績は春20勝14敗、夏60勝21敗1引き分け。夏の60勝は中京大中京に次いで歴代2位で、公立高校では1位となる。優勝回数は春2回、夏5回。それも大正、昭和、平成の三つの年号で優勝を記録した唯一の学校。夏はこれに3回の準優勝もあり、その無類の強さから「夏将軍」と異名を取るようになった。

OBにはプロ入りした者が59人。プロ野球創世記のスターで野球殿堂入りも果たした千葉茂(「猛牛」の異名を取った巨人の名二塁手)、景浦将(阪神タイガースのエース兼4番打者)、藤本定義(巨人、阪神などで監督)らに始まり、各年代の錚々たる名選手が名を連ねている。

記録とともに、記憶も残してきた。 1969年(昭和44年)の青森・三沢高校との決勝戦は、松山商・井上明と三沢・太田幸司の両エースの息詰まる投手戦となり、0ー0のまま、決勝戦史上初の延長18回引き分け再試合。翌日行われた再戦でも再び両投手の投げ合いとなったが、松山商が4ー2で勝って優勝する。

1996年(平成8年)の決勝戦、熊本工戦では、3ー3で迎えた延長10回裏、一死満塁の大ピンチで、誰もがタッチアップでサヨナラと思ったライトフライを、その直前に守備固めに投入されたライト矢野勝嗣が「奇跡のバックホーム」と呼ばれたダイレクト返球で刺し、続く11回表に決勝点を挙げて、6-3で競り勝った。

この2試合は、「伝説の決勝戦」として、高校野球ファンに今も語り継がれている。

そして、優勝には届かなかったが、二十一世紀最初の選手権となった01年夏、学校創立百周年の代のチームが愛媛県大会をノーシードから勝ち上がり、96年の優勝以来の甲子園出場を果たす。甲子園でも毎試合僅差の接戦を制して勝ち進み、準々決勝で平安(現・龍谷大平安)と対戦する。

2-1と松山商1点リードで迎えた6回裏、平安が二死一、二塁からレフトオーバーのタイムリーニ塁打で同点に追いつくが、一気に逆転のホームを狙った一塁走者を、レフトから中継に入ったショート、キャッチャーと完璧にボールを繋いでアウトにした。その後、試合は一進一退の攻防の末、4-3で松山商が勝利する。勝敗を大きく左右したこの連携プレーは、「これぞ松山商」と絶賛された。相手の平安も再三好守を見せ、鍛え上げられたチーム同士の、まさに”守りあい”の試合だった。その緊張感が球場全体を魅了していた。中盤から息を呑むようにして試合を見守っていたスタンドの観客は、試合後、立ち上がって拍手を送っていた。古豪対決を制した松山商は、この大会、ベスト4に進出している。

阿蘇の噴火

ご心配をかけております。阿蘇の噴火についてご報告させていただきます。

平成27年9月14日の午前に噴火したそうです。院長はお昼休みに銀行に行ったら、テレビのニュースでやっていて初めて気付きました。14日には火口から4km以内に立ち入り規制があったそうですが、15日には2kmに変更になっていたようです。草千里の売店・レストランは14日には営業できなかったけれど、15日には営業再開できたそうです。草千里にある阿蘇火山博物館で対策会議が開かれたそうです。草千里までは行けるようです。15日の夕刊にもフィリピンからの旅行者が噴煙をバックに写真を撮っている姿が写っていました。阿蘇の写真を撮り続けているアマチュアカメラマンも数人は来ていたそうです。15日の夕刊に宿泊キャンセル422人と出ていましたが4km以内に宿泊施設はありません。風評被害が心配されています。

院長の住んでいる所は40km近く離れています。15日のお昼休みに車でスーパーに買い物に行きました。降灰が気になりましたが、車をパッと見てもわかりません。車の屋根を指で線を引くと「おおやっぱり少しは降ってるな。」という程度です。スーパーの駐車場で年配の方が、昔鳥の毛のついた車専用のハタキがあったでしょ、あれで車の表面をはたいていました。その程度です。

マジでマスコミ騒ぎ過ぎの感があります。シルバーウィークにかけてお客さんが来なければ困る所一杯ありますよ。逆に今が噴煙を見るチャンスかも。

マツキチ

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P8

四国に「マツキチ」という言葉がある。高校野球ファン、関係者の間で使われる、いわばスラング(俗語)である。

それは愛媛の古豪松山商業野球部を熱狂的に応援している集団のことで、その贔屓ぶりはファンという水準をとっくに越えている。熱狂的というよりも、”狂信的”という形容のほうが相応しいのかもしれない。今風に言えば、”トウー・マッチ”(ちょっとやりすぎ)な人たち。つまりは「松商(マツショー)キ○○イ」だから、これを略して”マツキチ”。

彼らは松山商の公式戦、とくに夏の大会になると、揃いのハッピを着込みスタジアムの観客席の一角を陣取る。そして決勝戦や優勝戦線を左右する大一番ともなれば、そのヒートアップぶりには拍車が掛かる。なかには修験者さながらに白装束で現れる者もいて、持参したホラ貝を高らかに吹き鳴らす。そこには阪神タイガースの応援団とも浦和レッズのサポーターとも質の異なる、マツキチだけが醸し出す崇高なオーラがある。彼らには、こうした熱狂的応援団にありがちな群衆心理はない。だから、お祭り騒ぎとは違う。なにか”神聖な儀式”としてそこに立ち会っているようにも見えてしまう。

松山商野球部の歴史は古いが、マツキチがどの時代に生まれたものなのかは、私も勉強不足のためわからない。ただ、代替わりは行われているらしい。

マツキチにも序列があるようで、長老のような存在が、多くのマツキチを束ねている。年配の人だけでなく、若い世代もいる。とはいえ、敷居はなかなか高いようだ。昨日今日の新参者は、なかなかその輪には入れてもらえない。まずは観客席のマツキチ・エリアとは違う場所で熱心に応援をし続けることで顔を覚えてもらう。そのうち長老が「あいつは最近、よう来よるな。ぼちぼちこっちに呼んでやるか」と声を掛け、めでたくマツキチヘの仲間入りを果たす。まあ部活動の仮入部のようなものだ。その後の頑張り次第で、マツキチ内でのポジションも上がって行くのだろう。

こうして時代が変わっても、マツキチは絶えることなく続いていく。

公式戦だけでなく、練習試合や日頃のグラウンドでの練習にもマツキチはやって来る。

松山商では毎日放課後、彼らのために、校庭の脇にイスが並べられる。ウォーミングアップを終えて本格的な練習が始まる頃までには、そこに5人10人と人が集まってくる。こうした光景は松山商だけでなく、徳島商や高松商といった四国の強豪校でよく見られるものだ。「野球どころ」といわれる所以でもある。

近年は学校もセキュリティーが厳しくなり、不審者の侵入を防止するために、一般人が学校の敷地内に入る場合は事前に事務室で受付をするなどの手続きを行っているところが多い。しかし松山商は市内の中心街に学校が位置することもあってか、比較的フリーに人の出入りが許されている。それどころか、歴代の校長先生もよく心得ていて、冬場になれば寒くないようにと、そこで焚き火をすることも特別に許可している。だからグラウンドにやって来ると自分たちでアルミ缶に火を熾し、暖を取る。彼らもまた目配りが利いていて、選手たちが練習の合間に補食のおにぎりを食べる時のお茶が早くから用意されるため冷めてしまうことに気付くと、自分たちでやかんを持ってきて湯を沸かし、選手たちが温かいお茶を飲めるようにしたり、ときには焼き芋を焼いて選手に振る舞ってくれることもある。

彼らはもはや、このグラウンドに足を運ぶことが一日の生活の中のルーティーンとなっている。午後、3時のお茶を飲んで一服するとグラウンドに来て練習を見守る。夕食時には家に帰り、今度はナイターでプロ野球を見ながら晩酌というような、生活の流れが出来ている。

とはいえ、彼らは松山商の選手たちに対して誰よりも厳しい。練習でミスをしたり、試合でふがいないプレーをしたりすると、容赦なく、ドスの利いた声で辛辣な罵声を浴びせ掛ける。そこに選手の家族がいようが、いっさい関係なし。ときには、監督の采配や選手起用すらも批判の対象とされる。そのため松山商の選手たちは、日頃の練習から、また練習試合といえども、公式戦さながらの緊張感を強いられることになる。一歩間違えると圧力団体になりかねない。それゆえ、こうしたマツキチの存在を「悪」と断ずる人も少なくはない”贔屓の引き倒し”が過ぎて、逆に成長を妨げている、と。

驚くべきことに、彼らは松山商の学校関係者でもなければ野球部OBでもない。いわば”ただの”ファンである。でありながら、これほどまでにマツショー野球部を愛し、マツショー野球部を応援し、市民権を得るどころか、過分なまでに強い存在感を示している。ましてその入れ込む相手は、失礼ながら一高等学校の野球部である。裏を返せば、それは松山商が単なる高校野球の強豪校という枠を越えた存在であることの証明でもあるだろう。

「個」か「チームワーク」か

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P195(院長註:吉田=選抜優勝の長崎・清峰高校元監督で現山梨学院大附属高校監督の吉田洸二さん。)

山梨に来てから2か月が経った6月、サッカー日本代表が、来年ブラジルで行われるW杯の出場を決めた。その後の記者会見で、本田圭佑(CSKAモスクワ)が話した言葉が吉田の心に深く刻まれた。

記者から「W杯で優勝するためにはこれから何が必要か」という質問がとぶと、本田は強い目でこう答えた。「結局のところ、最後は『個』で試合を決することがほとんど。もちろん日本の最大のストロングポイントはチームワークなんですけど、そんなことは生まれ持った能力。どうやって自立した選手になって、『個』を高められるか」

吉田は、本田の言葉をこう受け止めた。

「まさに、僕が思っていたことを言葉にしてくれました。日本人は生まれながらにして、チームワークや協調性の大切さを知っている人種です。にもかかわらず、高校野球ではチームワークを高めること、チームをひとつにすることばかりに重きを置いてしまう。これってどうなんだろうなと、清峰をやめる頃に思っていました。というのも、清峰の後半はチームワークをよくすることに力を注いで、失敗していたんです。個を高めていることといえばトレーニングぐらいで、技術的な能力は上げきれていなかった。これでは甲子園では勝てないと、自分自身思うところがありました」

ただ、清峰はチームワークで勝ってきた伝統があった。「違うかな」と気づいても、ガラリと変えるわけにはいかなかった。

いまは新天地の山梨にいる。新しいことを試すチャンスがある。

「感覚的には、これまでは100あるうちの50をチームワークを高めることに重きを置いていたとすれば、いまは10程度です。これはチームワークを軽んじているわけではなく、『できて当たり前』という感覚。わざわざ、こちらが言うまでもなく、甲子園で勝ちたいならチームワークをよくするのは当たり前。本田選手が言うように、日本人は本能的に持っているんです」

個の強さなくして、日本一はない。それは昨夏、AAAのコーチとして日本代表に帯同したときにも強く感じたという。大阪桐蔭、光星学院の選手は、自分自身が結果を出すことに強くこだわっていたという。その結果が、チームの勝ちにつながっていく。

監督が必死になりすぎるとチームは勝てない

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P187(院長註:吉田=選抜優勝の長崎・清峰高校元監督で現山梨学院大附属高校監督の吉田洸二さん。)

ただ、09年センバツを最後に甲子園の舞台からは遠ざかった。もっとも苦しんだのが優勝した直後の代である。09年秋、10年春夏と公式戦で1度も勝てなかったのだ。日本一から初戦敗退へ。天国と地獄を昧わった。これだけ落差の大きなチームも珍しい。

「先輩たちが成し遂げた偉業なのに、『勝たなければいけない』という思いが強すぎて、まったく力が発揮できませんでした。僕ですか? 僕自身も硬くなっていたと思います。いま振り返ると一生懸命、真剣にサインを出していましたね。力みまくりです。それは生徒にも伝わりますから、硬くなるのが当然ですよ。今ならそれがわかります」

当時はそこまでの余裕がなかったという。勝たなければいけない。自らをがんじからめにしていた。

「あの負けを経てから気づきました。監督が必死になりすぎるとチームは勝てない。無意識のうちに生徒を硬くさせてしまう。勝ち続けるためにはある程度、遊びが必要だと思います」

これを、吉田は「普通」「自然体」という表現に言い替えた

「普通でいいんですよ。監督は肩ヒジ張らずにのんびりしているのがいちばんいい。僕の、のんびりムードが選手に伝わっていきます。たとえるのなら、クラスでの授業もグラウンドでも同じ感覚で生徒と接する。そのほうが生徒も監督とコミュニケーションを取りやすい。生徒にも言うんですが、人を見て態度を変えてはいけないよ、と。よく言うのは親への言葉づかいです。タメロで話しているようなのは論外。年上の人として、丁寧な言葉で接することです。挨拶にも言えます。『今でしよ?』で有名な林(修)先生がこんなことを話していました。『どんな人にも同じ挨拶をする。人を見て、挨拶を変えてはいけません』と」

クラスとグラウンドで、人間がまるっきり変わる指導者が圧倒的に多いが吉田はこれも好まない。

「かつては、むちゃくちゃ厳しい指導をしていた時代もありました。でも、そういった指導に限界を感じたんです。教員の世界では、手を挙げることを『外科的手術』と言うことがあります。一瞬は効果があるが、長続きはしないんです。どうすればいいのか、私自身が悩んでいたときに、ある人に『すべての人に通用する指導こそが、ホンモノだ』と言われて、そこからですね、考えが変わったのは。厳しい指導がはたして、すべてに共通するのかどうか。進学校でも、やんちゃな学校でも、私立でも公立でも、どの場所にいっても、目の前の選手が変わる。その指導ができてこそホンモノだと教えていただいたんです」

(院長註:名将と言われた亡くなられた済美の上甲監督がいつもニコニコしながら采配していたのを思いだしました。今治西の監督はちょっと表情硬すぎかな。)

先攻か後攻か

「王者の魂」監修矢崎良一、日刊スポーツ出版社、2013

P186(院長註:吉田=選抜優勝の長崎・清峰高校元監督で現山梨学院大附属高校監督の吉田洸二さん。元々長崎出身らしいですが大学が山梨学院大で選抜優勝後に誘われたそうです。清峰高校では全員県内だったそうですが、山梨学院大附では全員県外だったそうです。これを半数ぐらい県内にしようと県内に働きかけたところ結構評判がよかったそうです。)

甲子園では、吉田なりの戦い方もあった。清峰の戦いを振り返ると、常に先攻を取っているのだ。これまで甲子園で17試合戦い、そのうち16試合が先攻。たった一度の後攻は、大敗した横浜との決勝戦だけだった。

「甲子園は1回表に得点が入りやすいんです。あとは、グラウンド整備が終わったあとの6回表。インターバルのときに、次が攻撃であればバッテリーの攻めがどうだったかをじっくりと確認できます。6回表が守備の場合は、ピッチャーの準備もあったりして慌ただしくなってしまうのです」

ただし、これが地方大会になると考え方は変わる。

「地方大会では後攻です。ひとつの理由には、グラウンド整備が必ずあるとは限らないため。もうひとつは、地方大会の場合はサヨナラ負けの怖さがあるからです。『負けたら終わり』の重圧の中で、先攻と後攻で迎える延長戦では気持ちの面で大きな違いがある。これが甲子園になると、もう全国の舞台ですから、サヨナラで負けても悔いは残らないんです」

ピアノはハングリーじゃなきやダメなんです

週刊朝日2015.8.28P146マリコのゲストコレクション ピアニスト中村紘子×林真理子

林 私が中村さんが書かれたものでとても印象的だったのは、「ステージに上がるより客席にいるほうが経済効率がいいことに多くの人が気づいてしまった」というもので、つまり、才能や能力のある人は音楽大学に行ってプロの演奏家を目指すより、ハーバードに行って金融をやって観客として音楽を楽しむほうが効率がいいと。

中村 そう。私は「先進国症候群」と呼んでるんです。2、3歳のころから一心不乱に練習しても、プロの演奏家として成功するかどうかはわからない。そんな不確かなものより確実な人生設計を選ぶんですよ。戦後間もなくアメリカで始まって、ヨーロッパのほとんどの国でそうなりました。日本もバブル崩壊あたりからその傾向にありますね。

林 何年も前からコンテスト入賞者にアジア系が増えてますよね。

中村 ええ。20世紀の前半はヨーロッパ系、本場系が主流でしたが、後半からは経済力がついたアジアがどんどん出てきました。ピアノはハングリーじゃなきやダメなんです。旧ソ連や東欧圏にすぐれた音楽家がたくさん生まれたのも、頑張って飛び抜ければ、社会的な優遇を保証されたからなんですね。

林 中村さん、昔、共産圏の人たちを何十人もお招きして、ご馳走なさったりしたんでしょう?

中村 そうそう。ソ連やチェコのオーケストラが日本に来ると、皆さんものすごく切り詰めてるんです。ホテルのレストランには入らず、部屋でサラミソーセージや干からびた黒パン、バターやチーズを食べていて。あんまり気の毒だから、「料理を作るからうちにいらっしゃい」と言ったら、朝昼抜いて、みんなやってきちゃった。用意したんですよ。時間があるときに作って冷凍しておいたりして。それがイナゴの大群のごとく、3分くらいでなくなっちゃったんです(笑)。

林 どんなメニューだったんですか。

中村 ビーフストロガノフとかラザニアとか。デザートは作る時間がなくて5種類くらいのケーキを人数分買っておいたんです。そしたら1人で5種類取っていっちゃうの(笑)。「自分の分がない」って文句言われて、慌ててコンビニに走ってアイスクリームを大量に買って。飲み物もすごかった。当時、2リットルいぐらい入る大きな缶ビールがあったじゃないですか、注ぐときにピヨピヨ鳴く。

林 はい、ありました。

中村 それを10缶ぐらいと、ウイスキーを6本、紅白のワインを1ダースくらいずつ空にしちゃったんです。

林 中村さんの出演料が、彼らの食費に回っちゃったんですね(笑)。

中村 私も1960年にNHK交響楽団と初めてヨーロッパに行ったときには、そんな感じだったんです。1ドル=360円の時代で、1日の食費が7ドルくらいだから、買ってきた食べ物を部屋の中で分け合ってましたね。

「パクリは一切ありません。」

マークのデザイナー問題の時にデーモン閣下が「STAPの時と全く同じじゃないか。」趣旨の発言されていました。最初に満面の笑顔で自信たっぷりに登場し、途中記者会見で表情が変わり、最後マスコミに一切出なくなるパターンは同じです。なんか「パクリは一切ありません。」が「私は今までウソをついたことがないんです。」と同じように聞こえてくるんですよね。

車の自動運転の実用化は近い

週刊文春2015.8.13・20 P202

将棋界最高の頭脳と異能経営者による人工知能をめぐる冒険

羽生善治名人×川上量生ドワンゴ会長

羽生 昨年、「ドワンゴ人工知能研究所」を設立されましたね。グーグルなどがものすごく力を入れて開発していますが、それに対抗しようということですか?

川上 いや、そういうことじゃないです(笑)。あれは僕の勉強用のための研究所なんですよ。AI(院長註:人工知能)について調べていたら、ちょっと”ヤバい”ことが起きていることに気付いた。それで最先端の研究者に来てもらおうと。自動車の自動運転などは、一般的に思われているより実用化は近いと思います。

羽生 百万キロ以上走って約十件の事故しかなかったんですよね。しかも事故というのも自動運転側には何の過失もないというぐらいのところで起きたという。

小心者じゃないとプロでは大成しない

週刊文春2015.10.1P124阿川佐和子のこの人に会いたい 野球解説者 張本勲

阿川 (前略)この前ヤクルトの山田選手のインタビューをテレぜで観てたら、インタビュアーが「いま楽しいでしょう」と聞いたら「いやあちっとも楽しくないです。成績残さなきゃいけないし」というようなことを言ってて。彼なりに苦しそうでした。

張本 そりゃ、プロで楽しく野球をやってる人なんていないですよ。われわれバッターは十回打席に入ったら、七回は失敗するんですから。一本もヒットを打てなかった日はもう眠れないです。そんな姿は家族に……。

阿川 見せたくない?

張本 ええ。だから現役のシーズン中はワイフや娘と寝室を別にしました。悔しくて「なんであのときは、こうだったんだろう」と、夜中にバットを振ったりしますから。それくらい自分の技術を疑うような小心者じゃないとプロでは大成しない。口では大きいことを言ってても成功してる人は実は繊細な心の持ち主ですね。

NHKラグビーワールドカップ特集見ました!

2015.10.17(土)PM9:00~NHK「2015ラグビーW杯徹底分析大躍進JAPAN」見ました。驚いたのは審判の癖まで分析していたことです。W杯のレフリーは3ヶ月前に発表されるそうです。そのレフリーが過去に審判したゲームを徹底分析して、このレフリーはこの反則を取りたがると傾向を見破り、そのポジションの人に「絶対やったらダメ」と徹底させたそうです。キャプテンが試合中にもレフリーに話しかけ、「我々のチームに何か問題はないか?」何もないと聞くと、「相手チームのあれは問題ないのか?」とレフリーを誘導するような会話をしていたそうです。

テレビ番組とは離れますが、以前宿沢広朗さんの一生を取り上げた「勝つことのみが善である」永田洋光、ぴあ、2007という本を読んだ時、秩父宮ラクビー場で行われているスコットランドの非公開練習を見るために、ラグビー界のツテを頼んで近所の高層ビルに上がらせてもらい情報収集した話を取り上げ、「やれることはすべてやった」との確信を持ってゲームにのぞみ、歴史的勝利をあげた話を思い出しました。1989(平成元)年5月28日秩父宮ラグビー場でのことです。宿沢さんが監督、平尾誠二さんがキャプテンでした。宿沢さんは三井住友銀行で専務取締役までなって55歳で亡くなりましたが、仕事にも同じ様に徹底的にやるのが習慣になっていたとしたら専務も当然かと思います。ラグビー界にも勝つためにやれることはすべてやるという伝統が引き継がれているのでしょう。

五郎丸選手は最終戦で涙したのを見て、九州の熱い男というイメージだったのが、番組では冷静な感じで好感が持てました。スコットランド戦前半終了間際のタックルすごかったですね。

常識とは十八歳までに身につけた偏見のコレクション

週刊文春2015.9.24P114大和ハウス工業会長樋口武男の複眼対談

多湖弘明 鳶職人

多湖 自分はもともと大阪から出ることはないだろうと思っていました。東京なんかなんぼのもんじや、もう終わってる、みたいな意識でしたからね(笑)。でも、海外をまわってみて、目からウロコだったんです。見るもの聞くものすべてカルチャーショック。「常識とは十八歳までに身につけた偏見のコレクション」という言葉がありますが、自分はまさしくそれでした。海外放浪がきっかけで、自分の中で世界が変わりました。

お帰りなさい ラグビー日本代表 勇気と感動をありがとう!!

表題は熊本県ラグビーフットボール協会からのパクリです。開催地の一つにあげられている熊本でも4年後の準備着々とすすめられているようです。ホテル日航熊本内にパブリックビューイングも設けられ盛り上がったようです。ホームページもしっかり作られ、キャッチコピーもバッチリです。

日本代表強くなっているとは聞いていましたがここまでやるとは。4年後にむけて「やれる」という勇気がわいてきました。今回開催地を争ったのは日本とイングランドでした。イングランドが勝って日本が4年後になった訳ですが、結果的にはこの方がよかった気がします。希望が持てます。

外人の多いことに違和感を感じる人もいるかもしれませんが、前にも紹介しましたが日本人以上に日本人の精神を持った外人もいます。日本のために身体をはってくれる外人に感謝しないといけません。

それにしてもこの前まで「Jリーグに人気が取られてラグビー選手になり手がいない」と嘆いていたのに、今や日本中の子供が五郎丸選手のキック前のポーズをマネしてると聞くと痛快極まりないですね。

マウスピース作りに来る人も増えるかも。

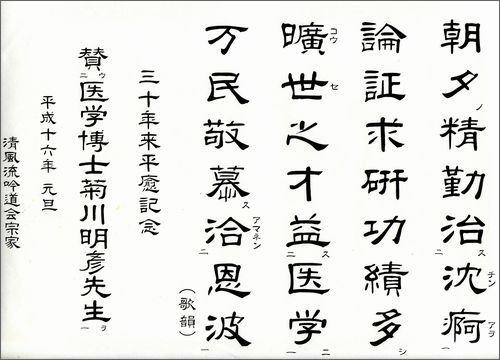

菊川家のルーツ

院長のルーツは愛媛県今治市波方町小部にあります。そこが本籍地で、先祖のお墓もそこにあります。小部について説明してあるページを見つけました。

土豪層の漁村化

旧野間郡に含まれ松山藩に属していた小部は、藩政時代から漁業の勢大地域であった。明治になってからも、そのまま引き継がれ、旧松山藩領内村々の明治一七年(一八八四)の漁船数では、一四四隻で新浜村についで多い。

小部の現在戸数ほぼ六〇〇戸、このうち木村姓、菊川姓が各二〇〇戸で圧倒的に多い。小部漁協横の小高い丘に地蔵堂があるが、これと並んだ堂宇に四基の大きな墓がある。向かって右の二つが木村姓の祖先、左が菊川姓の祖先と称してあがめている。この文字を判読して表記した。死亡年代は永正五年(一五〇八)〜慶長五年(一六〇〇)であるが、もちろん後年に建てられたものもあろう。しかし開発状況を示す資料としても貴重なものである。この中に小部開発の始祖とした木村新兵衛の墓石がある。この木村新兵衛については、淡路志智城主(一・五万石)加藤嘉明が、文禄朝鮮の役で水軍の総師として活躍した功績で、文禄四年(一五九五)正木(松前)六万石に栄転し、伊予入国のさい新兵衛を伴った。この新兵衛によって開発されたのが小部村であるとしている。(小部菊川家文書、文政一年)従って新兵衛は淡路の出身で、しかも水軍に関係があったことは、その死亡年代からも不合理はない。菊川姓の祖先とされた墓石の中に大居士名が刻まれているが、これは中世の土豪で名門と考えられる。四つの墓石は左から右に順次死亡年代が新しくなっているので、あるいは同じ家系のものとも考えられる。

藩政時代に小部で各種の網が創始されているが、ゆるやかにカーブした小部の地形はイワシの回遊には最適で、イワシ地びき網が中心であった。イワシ網の先進地は淡路で、この点新兵衛との関連が想定される。伊予水軍の河野一統の出身としている椋名・吉海・大浜などの漁師(ただし来島は網も多い)が一本釣を主体とするのに対して、小部は典型的な網漁民であった。

(院長註:洞爺丸で亡くなった元衆議院議員の菊川忠雄(1901〜1954)、同い年の東京医科歯科大学の菊川武雄事務局長、院長が卒業してからの菊川治事務局長(この方は文部省の課長までなられたそうです)、新宿区で開業している菊川宗浩(東京医科歯科大学、学14回生)、リクルートの江副浩正さんの実母で旧姓菊川マス子、みんな小部の出身だと聞いています。院長の学生時代には東京医科歯科大学には菊川奨学金というのがありました。菊川武雄事務局長が私財を寄付してできたものだと聞いています。淡路志智城近辺に菊川姓が残っているかもしれないと捜してみたらやはりありました(ここの13番目です)。同じルーツのようです。今治ではきくがわと呼ぶ人もいますが、淡路ではきくかわと表記されています。ここによると菊川家は戦国時代の城主安宅家の一族だそうです。加藤左馬助は加藤左馬助嘉明だそうです。加藤嘉明はこの後、松山城を建設します。)

コンピューターに世界が征服される時

文藝春秋2015.9月号P502

鼎談書評 山内昌之(歴史学者・明治大学特任教授)片山杜秀(政治学者・慶応大学教授)成毛眞(HONZ代表)

「人工知能 人類最悪にして最後の発明」ジェイムズ・バラット/水谷淳訳

(前略)

成毛 将棋はすでに人工知能に負けています。単にルールを教えただけではなく、過去の全ての盤面や対局を自分で学習するソフトが入っているので永遠に学習し続けるのです。今や素人の九〇%はインターネットで将棋をしますので、その局面を全て取りこみ、「三五手目、上は五二%、右は四八%有利」と永遠に算出し続けており、過去の人類の局面を全て網羅するのにあと一年くらいしかかからないそうです。

片山 そんな物に絶対に勝てるわけがないですよ。ゲームだけでなく、絵画、音楽、小説などでも、近い将来、人工知能が人間の創作を圧倒してしまうでしょうね。覆面大作家の正体が実はコンピューターだったとか。この「鼎談書評」も、例えばナポレオンの思考パターンや言葉遣いを学習してもらって『ネアンデルタール人は私たちと交配した』の感想を言わせるとか(笑)。クリエイティブな能力でも全て負けることが分かってしまったら、ローマ帝国末期も驚く頽廃的で何のやる気もない世界がたちまち訪れるでしょうね。

山内 人工知能がヒューマニスティックな感情を孕む社会問題を分析できるのかについてはもっと議論が必要でしょうね。例えば、ギリシャ危機などは現代最大のモラルハザードですが、そんな状況でも余裕がある”享楽的”な一部ギリシャ国民のメンタリティを処理できるのか。それとも、さすがの人工知能も匙を投げるでしょうか(笑)。

片山 私は子供の頃、未来学の本が好きで、アシモフや小松左京など読みましたが、彼らの世界観に近い未来が迫っているのですね。人工知能が人間を嘲笑う時代がもう目前にある。しかし、実際には人工知能が極限化する前の段階で、ほどほどの人工知能を利用した人間の悪意か過ちが先に人類を滅ぼしてしまう気もします。悪意の担い手はならず者国家とかに限りません。自宅で核ミサイルを作って誤発射する子供かもしれない。個人の犯罪や悪戯が終末と直結してくる怖さですね。

成毛 本書には「人工知能によってどうやって人類は滅ぶか」という具体的な説明が少ないですね。悪夢を書きすぎるとSFに思われてしまうと判断したのでしょう。

片山 そのあたりは、第二弾に期待したいところです。

原発

週刊文春2015.10.8P126阿川佐和子のこの人に会いたい 作家赤川次郎

阿川 原発に関してはどのようなお考えなんですか?

赤川 機械に任せておけば間違いないという発想こそが大間違い。汚染水や放射能が止められないと大騒ぎしているのを見て、うちのかみさんが「故障したときはコンセントを抜いたら止まるものじゃなきゃ、つくっちゃダメだよね」と言って。ほんとにそうだと思いました。

阿川 名言ですね(笑)。

赤川 止められないというのは、技術として未完成なんですよね。そんなものを地震のたくさんある国に何で五十幾つもつくるんだ? という。

阿川 使い終わった燃料をどうするかも決めないまま。

赤川 そう。川内原発が再稼働しましたけど、使用済燃料をどうするか決まっていない。よく、トイレのないマンションと形容されますけど、危機をきちんと想定していないですよ。

阿川 日本は万が一の状況に対してひどく楽観的なところがあるというか。

赤川 地震学者や火山学者が「予知できません」と言ってるのに、電力会社は「いや、予知できます」と言ってるのがすごいですよね(笑)。希望的観測と現実の予測をいっしょくたにしてる印象があります。

訳のわからないものを読んだり、聞いたりする能力が落ちている

文藝春秋2015.9月号P487

「新・日本語の流儀ーーーきたやまおさむ」日本語には「表」と「裏」がある 金田一秀穂(国語学者)

きたやまおさむは一九四六年。兵庫県生まれ。京都府立医科大学卒業後、ロンドンのモーズレイ病院などを経て、北山医院(現南青山心理相談室)を開設。二〇一〇年まで九州大学教授、現在、白鴎大学副学長を務める。専門は精神分析学。一方、歌手・作詞家として、大学在学中にザ・フォーク・クルセダーズを結成する。代表曲は『戦争を知らない子供たち』、『あの素晴しい愛をもう一度』など多数。近著に『意味としての心』『帰れないヨッパライたちへ』などがある。九月二十三日には、デビュー当時からの親友である落語家・桂文枝との講演会「アカデミックシアター2015 帰ってきたオトモダチ」を渋谷公会堂で開催予定。

(前略)

金田一 精神分析医として「日本語臨床」に携わってこられたきたやまさんに是非伺いたいのは、言葉で人を治すことができるのかということです。実は私、上智大学の心理学科を卒業しておりまして、霜山徳爾先生の指導のもと、フロイトやミンコフスキー、サリヴァンなどを読んだというか、読まされたんです。でも、臨床哲学は難しすぎて訳がわからなかった(笑)。

きたやま 古いタイプの精神分析ですね。かつての精神医学は、人間の存在に関わる精神病に対峙するので、医師にも哲学が求められた。かつ体系的な治療方法など確立されていませんでしたから、とにかく「よく患者の話を聞く」、これに尽きるとされました。

金田一 ただ、知り合いの精神科医に言わせればそうした方法はもう古くて、現在はほとんど薬で治すんだと・・・・・。

きたやま 実際、症状を取り除くだけなら、薬物の方が効果があると実証されています。患者の話を聞くよりも、検査や書類作成に時間を取られる医師が増えるのはやむを得ないでしょうね。加えて、ここ二十年ほどでインフォームド・コンセントの考え方が広まったため、患者ではなく、医者が喋ってばかりいる。聞き上手の医者よりも、説明に長けた医者が好まれ、患者が胸の内を吐露する機会はめっきり減りました。

金田一 患者との一対一の対話が原点というお考えはよく分かるんです。畑違いですが、勤務先の大学には受験勉強が苦手だった学生は多いのですが、ゼミでしばらく見ていると、スーツと伸びる学生がいるんです。他の学生と何が違うかと言えば、対話を通じて、こちらの言葉に表れてない裏を分かろうとする努力の有無だと思うんですね。大袈裟に言えば、ソクラテスとプラトンの故事です。ソクラテスに、プラトンが勉強の方法を尋ねると、「対話だ」と。会って対話することによって知恵が生まれるのだというのですね。 その点、現代の教師は辛いですね。対話ではなく、解説を求められる。さらには、事前にシラバスで告知した通りの内容をやらないとダメだとか、教え方が上手か、熱意はあるかとか採点される。

きたやま 僕は授業評価を見ません(笑)。だから今の学生は、訳のわからないものを読んだり、聞いたりする能力が落ちているのではないでしょうか。私たちが学生の頃は、さきほどの霜山さんのような碩学は授業では概ねよくわからないことを話していたし、ロックンロールの歌詞は全く訳わからなかった(笑)。

金田一 受験で小林秀雄のような難解な評論文が出題されると、今の学生はお手上げのようですね。

きたやま 第三者にわかりやすい言葉が重視されて、一人だけでもいいから通じればいい、わかる人にわかってもらえればいいという発話が控えられるようになっていると思うんですね。 精神療法で問題となるのは、患者が口にする、一見”訳のわからない”言葉をどう受け止めるかです。実証や統計が重んじられる現代医療では、わからないことは排除されてしまう恐れがある。

本来、心とは回りくどくて、荒唐無稽なことを考え、言葉ではなかなか説明できないものを混在させながら動いていると思うんです。わかりやすいものだけで世界と関わることになると、心が溜め込んだもののために消化不良で窒息を起こしてしまいます。

金田一 インターネットの世界では、攻撃的かつ表層的な、ある意味わかりやすい言葉がどんどん流れていますよね。誰かを集中的に寄ってたかって批判して”炎上”させたりする。以前、批判されて炎上している人を擁護するコメントを匿名でネットに書き込んだことがあるんです。すると、すぐに「そんなことはない」と批判の声が来る。こっちもヒートアップして反論すると、「お前は国語力がない」とか言われて(笑)。そのうち、僕を勝手に擁護する意見が出てくる。その人は僕の替わりに散々に批判されるので、関係ない人を巻き込んではいけないから止めましたが、相手の意見を受け入れようとせず、安易な意見に流れやすいことがよくわかりました。

きたやま ネット空間は壁新聞みたいなもので、言語化されている限りはガス抜きの役割を担っているとは言える。ただ、無責任な言葉を真に受けて傷ついたり、挙句は殺人事件が起きたりするでしょう?

金田一 ソーシャルメディアのリテラシーを教えないといけないと思いますね。

ルーティンワークの重要さ

ラグビー五郎丸選手のキック前のルーティンが注目されています。院長が最初にルーティンワークの重要性を教えられたのは熊本に来てからゴルフスクールに通っていた時です。アメリカ式の学校で、講義の後に実技のスタイルでした。いつも同じ手順を踏むことを徹底することによって、より競技に集中できると教えられました。イチロー選手もいつも同じ準備でピッチャーの投球を待ちます。ゴルフの構えも五郎丸選手のキックも同じです。ゴルフはあまり上達しませんでしたが、歯科治療でも料理でもいつも同じ手順を意識するようになりました。五郎丸選手はアメリカで最新式を学んできた女性のメンタルトレーナーと相談の上、あの形に決まったそうです。五郎丸選手がマネをした選手が「もう彼から学ぶことの方がありそうだ。」と言っていて「最高の褒め言葉。」と喜んでおりました。

アメリカ戦の松島選手のトライのシーンで一つ前のパス、えらいうまいハンドリングのクイックパス、当然バックスの選手がやったものだと思っていたら、あれフッカーの堀江選手のものだったそうですね。彼の他のプレーを見ても、ノールックパスや背面パス、裏へのチョン蹴りとバックスと見てもまったく見劣りしない。同じアメリカ戦でモールからのトライで一番下からでてきたのがトライしたウィングの藤田選手。近代ラグビーではポジションの壁は存在しないのか?なんでもできるんだね、と驚きます。

壇蜜×西原理恵子

週刊文春2015.10.29P114

壇蜜×西原理恵子

銭ゲバ問答 幸せはカネで買えるか?

Qお付き合いしている男性に「これ以上は駄目だ、ついていけない」と思うのはどんな時ですか?(女性・42歳、男性・46歳)

西原 やっぱり金ですよ。

壇 ですよね。

西原 二十代の女性に結婚相手の条件をアンケートすると一位〈価値観が合う〉、二位〈高収入〉、三位〈人として立派〉みたいな結果が並ぶのに、四十代になると一位〈殴らない〉、二位〈定職がある〉、三位〈できれば優しい人〉って・・・・・二十年間に何があったのかと。

壇 最後の「できれば」にいじましさを感じます。どうして世の中のきれいな女性は”自称ギタリスト”を支えるんですかね。

西原 良い子に、良い子にと育てられると、断れない女になっちゃうんですよ。何でもかんでも、自分の幸せまで人に譲っちゃう。多少の外道になってでも、自分の幸せは自分で掴まないと駄目なのに。だから、娘は良い子に育てちゃいけないんです。

壇 なるほど。私、二十代半ばの頃、女にGPSつけるような男と付き合っておりまして。お金もなくて夢追い人で、でも彼に「君ってほんとに自分のことしか考えてないよね」って言われた時、反射的に「あったりまえじゃん!」って笑っちゃって。笑いながら「やべえ、別れた方がいいや」って思ったんです。

西原 いつも心にね、小さな野村沙知代を飼ってないと。まず自分が幸せにならないと駄目なの。

壇 「俺のための君でいてくれ」みたいなフィルターでしか女の人を見られない男のために、人生を天秤にかけることはできないですよね。

西原 自分が幸せになってね、そしてその幸せを家族に分け与える。それが一番の幸せだと、ほんと、つくづく(声を詰まらせる)。

壇 ああ、西原さん泣いちゃった(笑)。すみませ〜ん、お酒くださ〜い。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。