〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

チャールズ・ダーウィンの『種の起源』

体と心の5億年(5)日本歯科医師会雑誌Vol73No.5 2020-8P2布施英利

ロンドンの大英自然史博物館に、チャールズ・ダーウィンの肖像彫刻がある。

この博物館の入口から入ると、キリンの剥製とキリンの骨格が並べて展示された吹き抜けの広いロビーに出る。正面に二階に続く大きな階段があり、その階段を見上げると、そこに君臨といった趣でダーウィンの彫刻が見える。

自然史博物館には、たくさんの動物の剥製や骨格が展示されている。両生類ばかりを集めたコーナー。爬虫類だけを集めたコーナー。哺乳類だけのコーナーには、馬とヒトの骨格を並べ、それを比べながら見られるようになっている。かつて生命は海で誕生し、それが骨格を持った魚へと進化し、やがてその一部が陸へと生活を移す両生類になり、そして水のある環境から離れ、殻のある卵(それは切り離された「海」だ!)を生む爬虫類、そして哺乳類へと進化した。

私は、書斎でいろいろな生き物を飼っている。魚の水槽、カエル(=両生類)の水槽、トカゲ(=爬虫類)のケース、デグーというネズミ(=哺乳類)のケースがあり、それらを並べて「ダーウィン曼陀羅」と勝手に命名し生き物を日々眺めている。

先日は、カエルが卵を産み、それがオタマジャクシになって、カエルへと成長した。このオタマジャクシからカエルへの「上陸」の過程は何度見ても感動的だ。なにしろ、オタマジャクシは水中で鰓呼吸をし、上陸したカエルは肺呼吸する。体が、内臓がまったく別のものになるのだ。オタマジャクシは、まず後ろ足が生える。この時は、まだ水中生活だ。しかし前足が生えたほぼその時から、肺呼吸をする。この時、陸を用意しておいてあげないと、オタマジャクシは溺れて死んでしまう。そして上陸した後の5日間ほど、全く餌を食べない。この間に、内臓を、体の仕組みを作り変えるのだ。上陸した幼いカエルは、数日も飲まず食わずでどうやって生き延びるのか?それまであった尻尾が徐々に消えていくが、それが生きる栄養になる。いわば自分で「自分の体を食べて」生き延びるのだ。

話を、ロンドンの大英自然史博物館に戻そう。この博物館には、そんな両生類の展示や様々な生物の多様な世界が、実物で展示されている。こういう自然の世界の多様性、豊かさ、そしてそこを貫いている法則を明らかにした偉人として、イギリス人であるチャールズ・ダーウィンを讃え、崇めている証しとして、この博物館の中心にダーウィンの肖像彫刻が置かれている。

『種の起源』(1859年)は、そのチャールズ・ダーウィンの記念碑的著作だ。ダーウィンは若い頃、『ビーグル号航海記』に書いた旅で地球の大自然を目の当たりにし、生物への知見を深めた。この星には、なぜかくも多様な生物がいるのか。その理由を「生存競争」と「自然淘汰」であると説明し、そこから「進化」という見方を導き出したのが、この『種の起源』だ。

ダーウィンは「生物は個別に想像されたとする説ではまったく理解できないいくつもの事実がある」と書く(渡辺政隆訳『種の起源』.以下の引用も同書)。そして「個々の種は個別に想像された訳ではなく、変種と同じように、別の種から由来したものだとの結論に至った」という。この『種の起源』は、そういう自然淘汰の仕組みを、地道に淡々と検証していく本である。

ともあれ、そのような検証によって「進化」という見方が浮き彫りになっていく。生命は海で誕生し、背骨を持った魚に進化し、両生類・爬虫類へと進化し、やがて哺乳類からヒトが誕生した。そういった「進化論」の宣言だ。

ところで、私の連載のテーマは「体と心の関係」である。前述したダーウィンの進化論では、体の進化についての説明なのではないか、心の話はどうなった?と思われるかもしれない。しかし『種の起源』には、あまり知られていないが、心の進化についても書かれている。ダーウィンは、そこでは「本能」という言葉を使う。

「身体構造の変化は、使用されること、すなわち習性によって生じて増大し、使用されなくなることで縮小したり消失したりする。本能の場合も同じである」

そしてこうも書く。

「『自然は飛躍せず』という自然史学の格言は、身体構造のみならず本能にも適用可能である」と。

ダーウィンは、残されたノート(=「Mノート」)の中で、この「ヒトの心への進化」について、さらに踏み込んだことを書いている。ダーウィンの教養の範囲は驚くべきもので、古代ギリシアの哲学者プラトンを読んで、こんな言及をしているのだ。

「プラトンは『パイドン』の中で、われわれが「思い描く種々のイデア」は魂の存在を前提とするものであって、実際の経験に由来するものではないという‐ここで先在はサルたちと読みかえるべし」(スティーブン・ジェイ・グールド『ダーウィン以来‐進化論への招待』早川書房より再引用)

プラトンは、人の心には「魂の先在」ともいうべきものがあると言う。経験や教育によって形成される精神や心と言うものとは別に、生まれながらに持っている「魂の先在」がある、と。ダーウィン

その「魂の先在」の実態とは何かといえば「サルたち」だという。体だけでなく心にも、ヒトの中には「サルたち」がいる。さらにこれを進化論に当てはめて敷衍(ふえん)すれば、ヒトの心には、サルがいて、カエルがいて、さらには海の中の生命の祖先もいる、という話になる。

この連載の第1回で私が書いたことを思い出していただきたい。解剖学者の三木成夫は、脳が作り出す意識とは別に、「心」と呼ぶべきものが内臓にある、と説いた。ダーウィンは進化の果てにできあがったヒトの心には、サルや、いろいろな生き物の、いわば「生命の記憶」が秘められているという。私たちの中にある「心」とは、そういうものなのだ。

チャールズ・ダーウィンは『種の起源』に続いて、論の焦点をヒトに当てた『人間の由来』(1871年)という本を出版した。さらに、それに続いて『人及び動物の表情について』(1872年)という本も書いた。地球の大自然を旅して、様々な生命をその目で見、生命の多様性についての知見身に付けたダーウィンだが、その思考は「進化」という、生命を貫く、いわば抽象的な見方へと結晶し、やがてその対象は「ヒト」へそして表情というものに現れる「ヒトの心」へと焦点が当てられていった。

ヒトとは何か?ヒトの心とは何か?

それを紐解くには、いまもダーウィンの著作を読み、そこから得られるものは尽きない。

鼻出しマスクの勧め?

週刊朝日2020.9.18P53帯津良一のナイス・エイジングのすすめ

鼻出しマスクの勧め

今年の夏は暑かったですね。9月に入ってもまだ暑さが続きそうです。ところが驚いたことに、そういう暑さにもかかわらず、外を歩く人のほとんどがマスクをしたままなのです。

マスクについては7月24日号で書きました。そこでも紹介したように、熱中症を予防するために厚生労働省は「屋外で人と2m以上離れているときにはマスクをはずしましょう」と呼びかけています。

また、「3トル」を実行しようという熱中症の専門家からの提言もあります。3トルは「距離をトル。マスクをトル。水分をトル」です。ところが、みんな炎天下の屋外でもマスクをトラないんですね。なぜなんでしょうかね。

やはりマスクをしていると安心できるということでしょうか。しかし、マスクを過信するのは間違いです。新型コロナウイルスは通常のマスクの繊維の間を簡単に通り抜けます。ですからマスクでコロナを防御することはできないのです。

あるいは、最近は電車やお店でマスクをするように言われますから、つけたり、外したりするのが面倒だということでしょうか。

しかし、私はマスクをすることのデメリットをしっかり考えるべきだと思います。熱中症になるリスクもそのひとつですが、それ以前にマスクは免疫力に悪影響を及ぼす恐れがあります。

人の体の自然治癒力や免疫力のベースになるのは呼吸です。人は平均すると1分間に約15回、1日に2万1600回呼吸をします。この呼吸の質を高めることが養生の基本です。ですから、気功、ヨガ、瞑想はいずれも呼吸法を中心に据えています。

ところが、私もマスクをしてみて実感したのですが、マスクで口と鼻を覆われているとまともな呼吸ができません。マスクをはずしたときの爽快感は体がまともな呼吸を欲していたことを示しています。

それでもマスクをせざる得ないのは、万が一、自分がコロナに感染していたときに、ウィルスを含んだ飛沫を周囲にまき散らさないためです。私も周りに迷惑をかけないように状況によってマスクをします。

そのときに、私が提案したいのは鼻を出してマスクをするということです。呼吸法の基本は鼻で吸って吐くということですから、鼻がマスクの外に出ていれば、しっかりとした呼吸ができます。また、飛沫を飛ばすのは口からですから、口さえマスクで覆っておけばいいのです。マスクではウイルスを防げないのですから、鼻を出していても同じです。くしゃみをするときは鼻からも飛沫が飛びますから、マスクを引き上げましょう。

免疫力を高めるために、ぜひ”鼻出しマスク"を実行してください。

(院長註:最初に言っておかなければいけないこと。マウスガード(マウスシールド)が大変流行っているようです。口の周りにだけプラスティックシートをつけているものです。表情がある程度読み取れるせいか、TV出演者のほとんどが使用されているようです。あれは医療用の目的の品物ではありません。もともと飲食業の方たちの間でツバは飛んでいないとアピールする目的で作られたもので、外から飛来する物から身を守る効果はほとんどありません。薬局などで「透明マスク」の名前で売られているのを見て本当に驚いてしまいます。マスクの代わりにはなりません。完全に誤解です。フェイスガード(フェイスシールド・顔全体を覆うもの)は医療用の目的で昔から使われているものです。全然意味が違います。マウスガードはフェイスガードの代用にはなりません。細菌やウィルスは重さのあるものです。重力にしたがって上から下に落ちます。マウスガードは上の部分が開いています。あれでは落下してくる飛沫を集めているようなものです。フェイスガードは頭のバンド部分が閉鎖されているものでは落下物はほとんどガードできます。フェイスガードは下の部分が開いています。中には下から逆流してくる飛沫物もあります。ですからフェイスガードにもマスクは必須なのです。フェイスガードだけでは十分でありません。

マスクの製造会社はちゃんと着用していれば飛沫物の8割は防げると言っています。市販品のマスクで99%防げると謳っているものがありますが、あれはウソです。N95 と言って医療用の特殊マスクでさえ95%しか防げないと言っているのに、そこらの薬局で99%防げるものがそんなに安価で買える訳がないです。マスクでは100%は防げません。これは今や常識です。100%防ごうとしたら酸素ボンベでも背負うしかしょうがなくなります。

「100%は防げないからマスクはいらない」は乱暴すぎます。トランプかと言いたくなります。ゴーグル(水中メガネのようなもの)にマスクだけでも院長の感覚からすれば心許ない気がします。スーパーのレジとかと同じ相手との間に膜(シールド)を置くことが安心感を生むのだと思います。マスクをした上でフェイスガードこれが今のところ一番安心できるスタイルでしょうか。

「白い巨塔」をはじめとして数々の医療ドラマ、手術のシーンを見てきましたが、マスクで鼻を覆わないなんて姿をみたことはありません。相手がドクターであろうがなかろうが鼻を開けた状態でマスクをしていても、顔を近づけられたら院長は「せめて鼻は覆ってもらえませんか」と言ってしまいそうな気がします。

マスクをするのが息苦しいと言われる方、搭乗や入場を拒否されそうになったら、この文章をコピーしておけば「鼻だけは開けさせてもらう」と交渉の材料には使えるかもしれませんが。

電気圧力鍋来ました。ローストビーフソース決まりました。

今もありがたいと思うのは、院長は自宅と職場が同じ所にあるということ。飲んだ次の日に車の運転をしなくてよいこともありますが、何よりなのはちょっと時間が空いたら自宅に戻って料理ができることなのです。時々途中で呼び戻されることもありますが。圧力鍋を使い出してから困るのは加熱の時間に付いていなければいけないこと。加熱時間が終われば弱火にしなくてはなりません。加圧時間が終わればガスを切らなければいけません。ある程度まとまった時間が必要になるのです。電気圧力鍋は保温までの過程をボタン一つで全部自動でやってくれるのです。ほおっておいて大丈夫なのです。ありがたい。今まで値段が高い、サイズが小さいなどいろいろ条件が合わなかったのですが、この度そこそこのサイズを1万円ちょっとで手に入れることが出来ました。電子レンジのグリル機能やオーブン機能にもだいぶ慣れてきました。電気圧力鍋と合わせて院長の主力武器になりそうです。

ここのところ2回連続で牛モモ肉の塊が安く手に入りましたので、立て続けにローストビーフを焼きましたので、ソースに真剣に向き合うことが出来ました。一応満足できるものが出来上がりましたのでご報告します。まずタマネギをすり下ろします。いままでタマネギを見るとすぐに縦に2つに切り、そこから皮をむいていました。反射的に。今度は丸のまま皮をむき、茶色い部分は全部取り除きます。丸のまま頭からすり下ろします。半分まですり下ろします。。フライパンにオリーブオイルを入れてタマネギを炒めます。これに醤油大さじ4、料理用日本酒大さじ4、赤ワイン大さじ3、すりおろしにんにくひとかけ分を入れて火を通します。これで一応完成です。今までみりんとか入れていたのが良くなかったようです。当分これで行く予定です。あとアレンジに粒マスタードや柚子胡椒を添えてもバリエーションが広がります。試してみてください。

国産牛モモ優勝、電気圧力鍋

近所に新しく業務スーパーが出来、精肉も扱うそうです。昼休みに行きましたが、駐車場大混雑で最後の1台に何とか止められました。

広告の品らしいですが、国産牛モモブロックで800gぐらいあるそうです。立派です。

100グラムなんと148円です。驚きました。どうなっているんでしょうか?

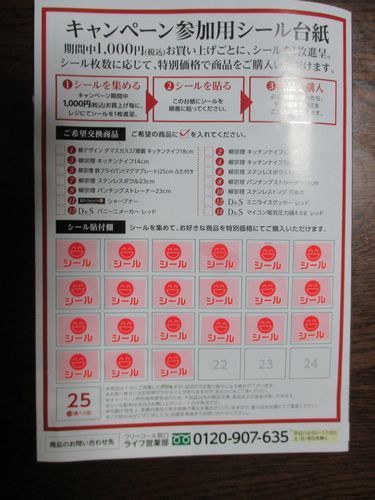

別のスーパーですが院長はシールを集めています。商品1000円購入ごとにシールを1枚くれます。時々今日はシール2倍の日なんていうのがあります。あと4枚で完成です。今が一番楽しみな時です。何が当たるのか?

マイコン制御の電気圧力鍋が半額で手に入るそうなのです。スーパーで実物を見てきましたが、真っ赤でカッコイイです。少し小さい気がしました。院長の持っている圧力鍋は4.5リットルです。商品は4リットルらしいのです。丸鶏が何とか入ってもらえないかと思っています。材料さえ入れておけば、ボタン一つでマイコン制御で料理をしてくれるそうなのです。付いている必要はないそうです。出来上がり時間も指定出来るそうです。

なんか楽しみだな。あとシール4枚です。

二線級の自覚。芸能界で成功するには

週刊文春2020.10.1P43欽ちゃん79歳の人生どこまでやるの!?

(前略)どんなに良い技術であっても、人がそれを使いこなせなければ宝の持ち腐れなの。では、新しい技術を前にしたとき、ぼくらはどういう気持ちでそれに向き合えばいいか。

そんなときに何より大切なのは、「自分は工夫をしなければ戦えない二番手の存在なんだ」という自覚なんじゃないか、とぼくは思っている。

いまぼくが「Zoom」(院長註:ビデオ会議システム。リモートで軽演劇ができないか模索中)と格闘しているように、新しい何かを始める時っていうのは、ストレスが必ず付きまとうものだ。でも、ぼくは「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤するのが苦にならない。それはぼくが自分のことを「二線級」のコメディアンだといつも意識しているからだと思うんだ。

だって、ぼくがこの世界に入ったのは、家がとても貧乏だった子供の頃、「お金がいっぱいもらえそう」と考えたのが理由。映画や舞台をたくさん観ていたわけではないし、笑いの才能があったわけでもない。実際に浅草の舞台に初めて立った時も、アガってしまってセリフを一つしか言えなかった。それを見ていた演出家の先生から、「お前は向いてないからやめろ」と言われてさ。思わず「納得ですね」と答えちゃったくらいなんだ。

ぼくは最初から「コメディアンとしては二線級」という意識が強かった。そして、その気持ちが自分をことあるごとに支えてきた気がしているの。

世の中で多くの人が陥りがちなのは、自分を「一線級」だと根拠なく思い込んで、天才の真似をしたり、同じ土俵で勝負したりしてしまうことだ。

とりわけ芸能界というのは、才能ある人たちがひしめき合っている場所。そのなかで成功を収めるためには、本来、彼らとは違った道を常に探さなければならない。ところが、自分を高く評価し過ぎていると、どうしてもすでに活躍している人と同じ道を行こうとしてしまう。それが失敗の元なんだ。

なので、ぼくはコメディアン志望の若い人たちにも、昔から繰り返し言ってきた。自分が「二線級」だという意識を持って、常に「一線級」とは別の道を探ること。そうすれば家族を持って「なんとかやってます」というくらいの成功は手に入れられるよ、って。

だから、「笑い」の現場を変えそうな新しい技術に対しても、まずはいろいろ試して、「みんなとは違う使い方はないかな」と考えてみる。そうせずにいられないのは、長い人生の中でしみついたぼくの癖みたいなものなんだろうね。

なくても困らないが男子にとってはあれば気になるウナギ蒲焼き

競争でしょうか?特大が799円で出ました。今まで大の799円は見たことありますが特大の799円は初めて見た気がします。ここでは大が598円で出ていました。国産は小さかったですが1380円で出ていたと思います。

しかもよく見ると山椒とご飯にかける追いダレも付いているようです。これは文句なしにウナギに関してはこの店の優勝でしょう。

マグロのカブト焼き

スーパーで魚売り場を見ているとマグロの頭が売っていました。税別で199円です。オーブンを使い慣れてくると苦にはなりません。カブト焼きに決定です。即買いです。

全体に塩を振り、汁が出ると嫌なので、耐熱皿にのせました。いつもどおり200℃で予熱して、20分オーブンしました。完成です。食べるところは結構あるのです。

ローストビーフを久しぶりに

ミートパイと同じ日に作ったのですが、ソースに1日漬けていたので食べたのは翌日になります。確か火曜日に広告を見て買いに走り、木曜の午後に調理しました。最近リンゴでオーブンを使い慣れているので、らくちんでした。フォークでつついて穴を開け、塩、こしょう、すりおろしにんにくをすり込みます。30分は室温に戻るまで待つように書いてあったのに忘れていました。受け皿にクッキングシートを敷いて、くず野菜を敷いて肉を乗せハーブをふりました。200℃で予熱し、片面10分ずつオーブンしました。

一度肉を取り出し、アルミ箔に包んで戻しました。左写真は3時間待って取り出したところです。まだ温かかったです。ソースをどうするか悩みどころです。今回は玉ねぎ半個をすりおろし、フライパンで炒め、しょうゆ大さじ4、みりん大さじ4、赤ワイン大さじ3、ニンニクすりおろし1かけ分を入れて火を通し、粗熱を取ってジップロックに肉と一緒に入れて冷蔵庫に一晩置きました。

一晩置いたら、脂分が固まっていたので、皿に移し、レンジで軽くチンしました。肉を取り出し、カットします。皿に並べてソースをかけて食べます。

赤身の感じは気に入っています。いい出来ではないでしょうか。

ミートパイ

今回購入したのがニップンの冷凍パイシート。下味が付いていておいしいパイ生地です。ミートパイを作ったらおいしいのではないかと考え始めました。手抜きを考えて、おいしい肉ダネになるものはないかと探しました。生の手作りハンバーグを買ってきてとか考えましたが、やっぱり味が付いていないとと考えました。

そして見つけたのがママーのボロネーゼソースです。3袋パックになっています。プロテイストと表示があります。これが肉ダネに代用できないかと考えました。

先日使ったタルト型を利用します。タルト型にバターをのせてフライパンにのせます。フライパンに火をつけて弱火でバターが溶けだしたら、ハケでタルト型のパイ生地に触れる面にバターを塗っていきました。パイ生地2枚を1㎝ぐらい重ねて敷きます。余った部分は切り取って足りない部分を補ったり、次の段階での補修に使います。

ボロネーゼをどのくらい使っていいのかわかりませんが、順番に入れていったら、3パック全部収まりました。おいしくなかったら一人で全部食べるには結構な量だなと、嫌な予感がしつつの作業でした。

パイ生地に斜めに切れ目を入れて上をふさぎました。卵黄に水を少し入れてハケでパイ生地表面に塗りました。ソースなどには火が入っている訳ですから、パイに火を入れることだけを考えて200℃で予熱し、15分オーブンしました。出来上がりが左です。生地はもっと引っ張った方が良かったようです。切れ目が引っ付いて塞がってしまいました。試食の評価は「可でもなく、不可でもなし」「普通」です。どんな感じかと言うとボロネーゼのパスタの代わりにパイ生地を食べている感じです。しかもソースはレトルトです。これおいしいミートソースかボロネーゼソース作れる自信があれば、手抜きでなければおいしいもの出来そうですよ。そんな予感がします。子供だけでなく大人も喜びそう。

ファミリーマートお母さん食堂 ユッケ・ジャン

台風14号対策の非常食兼用に買ってあったファミリーマートお母さん食堂ごはんにちょいかけ!ユッケ・ジャン食べてみました。ごはんにちょいかけ!となっていますが、院長は糖質制限をしていますので温めた豆腐にちょいかけです。CMに元スマップの香取君を起用するなど力を入れているだけにさすがにおいしかったです。ウマ辛いというのかごはんがどんどん進みそうです。少し肉の量が物足りない気がしました。自分でしゃぶしゃぶか牛焼肉を追加した方がいいかもしれません。豆腐を入れ原価300円ぐらいなのでしょうがないでしょう。ユッケ・ジャンは韓国風ですが、一緒に買ったルーロー飯は台湾風です。近日登場予定です。期待が高まります。

ココスの平日ランチが今お気に入り

平日のランチが今ココスがお得感があるのです。今日注文したのはハンバーグとチキンのランチです。チキンステーキが1枚のってきます。ボリューム感あります。ごはんは大盛無料です。写真は小盛です。スープバーが付いています。この日は中華風の卵とじスープとベーコンとトマトのスープでした。追加で¥100のプレミアムドリンクバーと¥100のミニサラダを頼みます。自分は1杯しか飲めませんが、ポットで入れるアイスティーがおいしいのです。全部あわせて税別で¥990でした。お客さんはあまり入っている感じなかったです。みんな気づいてないのかな。

デフレですか?

最初「アレッ」と思ったのは近所の郊外型大型店舗の広告に中国産特大鰻が¥980で売り出された時です。買いに行きましたが、誰も買っている様子はありませんでした。いつも食べている〇ら寿司の2枚乗せのうな丼が2杯分は取れそうな分量でした。次は写真左です。9月の連休中です。中国産鰻大が¥799で広告に出ました。超目玉扱いです。買いに行きました。付いているタレだけではたりないので、以前サンリブ清水の海産物加工品コーナーで買ってあったのが写真上部の蒲焼のたれです。それから今までの間に別の店でも中国産鰻大が同じ値段で売り出されているのをチラシで見ました。それと同じ店でしばらくしてから数量限定ながら¥599のチラシを見ました。

左写真は熊本では割とメジャーなスーパーゆめマート全店で売り出された広告の品です。国産牛モモブロックで100グラムあたり248円です。いくら熊本値段と言ってもさすがにこの値段は見たことありません。料理は時間のある別の日にしても、販売はその日限りですから、昼休みに買いに行きます。他には誰も買っている人はいませんでした。382グラムで947円でした。何か値段が変?デフレですかね?ローストビーフ予定です。

タルト・タタン

そもそも焼きリンゴを作るきっかけになったのはTVでタルトタタンの作り方を見たことです。パイ生地もないし、とりあえず焼きリンゴを作ろうと。日曜日に百円ショップに行って、タルト焼型(200円)と料理ハケを買ってきました.

パイ生地も手に入ったし、一回ちゃんと作ってみようと。

いつもどおり、リンゴを縦に切って種を取り皮をむきラップをして600Wで10分下ごしらえします。タルト型にバターをのせ、溶かしてハケでバターを内面に塗りました。

200℃予熱している間にタルト型にリンゴを並べます。

200℃で10分ぐらいオーブンをして、パイ生地を乗せます。パイ生地は何故か斜めに切れ目を入れて、卵黄に少量の水を入れたものをハケで塗りました。最終的にはひっくり返すので見えない部分です。何をしているのか?15分弱オーブンしました。見た目はアップルパイです。タルト・タタンはひっくり返すそうです。

ひっくり返したところです。タルト型に3枚ぐらい残りましたので、パズルのように戻しました。これでできあがりかな?

アップルパイ?

次男家族が急遽くるようになって、「お寿司がイイ」とのこと。スーパーの広告の品「お魚屋さんのお寿司」を3人前、0歳、2歳の孫用におにぎり弁当、りんごと冷凍のパイ生地を買ってきました。台風の非常食用に買ってあったピザ生地にウインナーを追加、とろけるチーズも2種類追加しました。

ここのところマイブームの焼きリンゴ。次男家族に食べさせたい。リンゴ(この時は2ケ)を縦に切って種を取って、皮をむいて最終的には16分割までいきました。耐熱皿に入れてラップをかけて600Wで10分下ごしらえ。耐熱皿にバターを置いてリンゴを順に並べていきます。その間にオーブンを200℃で予熱。できたら皿をトレイごとオーブンに入れて10分ぐらい。端の方が色が変わりだしたら、一度取り出し解凍していたパイ生地を重ねます。パイ生地には斜めに切れ目を入れました。15分弱加熱です。端の方が少し焦げてしまいました。

焼きナシ、ココスランチ

焼きリンゴが好評だったので、今度はナシでやってみました。バターは少し入れましたが、砂糖は入れませんでした。相当大きなナシ(糖度は12以上との掲示がありました)でしたが、こんな量になりました。試食した家内によると「うーん、おいしい。だけどやっぱりリンゴだね。ナシはそのまま食べた方がおいしい。」とのことです。院長も果糖はダメと知りながら、少しつまみ食いしました。

少し前からココスがかなり頑張っていると感じています。平日のランチに限ってと思いますが、プレミアムのドリンクバーがプラス100円です。アイスティーを選択しましたが、ティーバックではなくて、ティーポットに茶葉を選択して入れるようになっています。ミニサラダもプラス100円で付けられます。写真はカットサーロインステーキでスープバー付き、ライスは大盛に出来ますが写真は小ライスです。オプション込みで990円(税別)です。

大津・阿蘇間開通、クラスター、ピザ安売り

令和2年10月3日(土)熊本地震で崩落し、ずっと不通になっていた大津・阿蘇間が2ルートで開通しました。これまではミルクロードを通るう回路しかありませんでした。以前の57号線のルートが復活した他に、ミルクロードの下をトンネルで通過する新しいルートができたそうです。自動車専用のルートでこれが一番速いそうです。だいぶ時間短縮になるそうです。これであと新阿蘇大橋が完成して南阿蘇とつながれば熊本地震からの阿蘇方面の復興は一応終わりの形になるのでしょうか?

9月22日にコロナの警戒レベルが下げられ、県境を越えての移動自粛が解除されたのを受けて、院長は11月の連休に、果たせていない墓参りをしようと、すでにフェリーの予約を取ってしまいました。熊本県の10月4日の感染者数は19人で過去最高です。クラスターが起きたそうです。100人を超える感染者数がいた福岡県でも今は連日一桁台です。4日はついに0になったそうです。

道路の凍結や降雪に11月の連休はギリギリ大丈夫かと、今年最後のチャンスと期待していましたが、先行き不透明です。知事の指示に従おうと思っています。

チラシ広告を見ていたらピザが1枚200円ぐらいで出ていました。一人2枚限りだそうです。賞味期限が2週間ぐらいなので保存食といえるかどうかですが、持っておくと便利です。追いチーズはもちろん、追いソーセージ、ベーコン、サラダチキンのスライス、シーフード、ツナ、明太子、スモークサーモン、生ハム、アボガド、アスパラガス、パプリカ、ピーマン、キノコ、マッシュルーム、パイナップル、キウイ、バナナなど好きな物を何でも追加して乗せます。変わったところではウナギなんてどうでしょう。院長の一押しはカットポークステーキと下の焼きリンゴ乗せです。豚肉とパイナップル、生ハムメロンなど豚肉と果物は合うのです。焼きリンゴと豚肉もおいしそうでしょ。

令和2年10月3日(土)から4日(日)にかけて

令和2年10月3日(土)は診療が早く終わったので、菊陽ハンズマンに出かけました。ベランダでちょっとした料理をするために小さなテーブルが欲しいのです。アウトドア用のテーブルか小さいコタツを考えています。ちょうどチラシに出ていたので様子を見にいきました。商品は気に入ったのですが、値段がちょっと高いと感じました。すぐ必要なものではないので、掘り出し物を待ちます。ついでに養生テープの様子を見に行きました。欲しいサイズは売り切れです。一人5個までの張り紙がありましたが、商品がないのです。

菊陽バイパスに来ることが増えたので、またファミリーマートに寄りました。香取君のCMのお母さん食堂の麻婆豆腐が気になっていたのです。麻婆豆腐はありませんでしたが、魅力的な商品がありました。手前がルーロー飯(¥298)、奥がユッケジャン(¥258)です。温めた豆腐にかける予定です。季節限定なのか2ケで30円引きです。要冷蔵ですが、賞味期限はルーロー飯は11月16日、ユッケジャンが11月6日までになっていました。

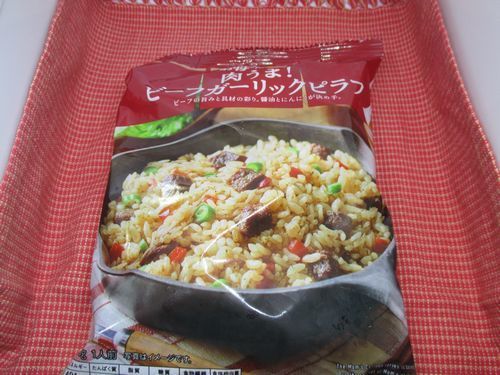

冷凍食品も見に行きました。札幌で有名なラーメン屋の「純連」監修のチャーハン(¥278)です。おいしそうです。災害対策の保存食料の意識は常にあります。停電になったら一気にダメになるので、在庫は極力少なめに意識しています。冷凍食品なので消費期限は1年ぐらいあるようです。

「肉うま!ビーフガーリックピラフ」(¥300)も買いました。こちらもよりどり2個で30円引きです。

この日は市立動物園に行っていた孫達が来ました。何にも用意が出来ていなかったので、食べたがっていた近所のフーディワンで焼き鳥とお弁当、付属のベーカリーでパンを買ってくるようにしたそうです。2歳の孫にグータッチを仕込んでいたのですが、今日からグータッチからのヒジタッチができるようになりました。

日曜はお昼を食べに出て、買い物をして帰ってきました。熊本の長ナスが売っていましたので、買って帰って焼きナスのおひたしにしました。オリーブオイルで焼きナスにして、タッパーに麺つゆと七味唐辛子を入れて、漬け置きしました。冷蔵庫に入れて1週間ぐらいはもつそうです。かつお節が乗っています。

リンゴが広告の品で出ていましたので、2個買ってきました。8つ切りにして皮をむいて、ラップをして電子レンジで10分。

耐熱容器に砂糖を敷き、バターをゴロゴロと配置。その上に温めたリンゴを並べていきます。予熱した200℃のオーブンに入れて、35分にしました。時々様子を見て、端のほうが焦げだしましたので35分でストップにしました。焼きリンゴです。家内用に考えていましたが、味見に昨日の残り物のポークステーキと一緒に食べると美味でした。

宇土へ行ってきました。

昨日正代関が大関昇進したということで盛り上がっているかなと宇土市に行ってみました。宇土シティモールです。垂れ幕でも下がっていたら写真でもと考えていたのですが、何もありませんでした。初めて来ましたがいつもこんな感じだろうなというのんびりした時が過ぎていました。

しかたがないので、お昼を食べて帰りました。同じ敷地内に別棟で建っていたミスターバークです。お昼のランチA

でソーセージ&バークビーフのスープ、ライス付き、目玉焼きのトッピング追加です。小ライスに乗っけて卵かけごはんぽく食べたかったのですが、移動の最中に割れてしまいました。思ったようにはいきませんでした。手前の小皿はソース入れです。三種から選ぶようになっています。ごはんはおかわり無料、ドリンクバーも無料です。アイスコーヒーとアイスティーを楽しみました。他にも別棟で、回転寿司のはま寿司、サイゼリヤなどがありました。

失うものと得たものと

正代関が2020年9月場所で優勝とのことです。熊本県宇土市出身で鶴城中、熊本農高から東京農大出身だそうです。熊本出身力士の優勝は初めてだそうです。院長も熊本出身だということは知っていましたが、どちらかというと貴景勝関のファンでした。大関昇進確実だということで、将来的には横綱の目も出てきました。注目していきたいと思います。県知事も熊本地震、令和2年7月豪雨、コロナ禍の三重苦に苦しむ県民を元気づけることになるだろう趣旨の発言をされています。

竹内結子さんがお亡くなりになられたそうです。草薙君とのW主演「黄泉がえり」で縁ができたのか、熊本地震以降度々お忍びで南阿蘇を訪れてくれていたそうです。寄付も毎月下さっていたそうです。余談ですが「黄泉がえり」の原作者の梶尾真治さんは熊本の人です。熊本マリスト高校から福岡大学経済学部を出て、地場のガソリンスタンド・チェーン店カジオ貝印石油を継いで社長をやられていたそうですが、今は作家に専念されているそうです。志村けんさん(パン君、ジェームス君に会いに頻繁に阿蘇を訪れていたそうです)もそうですが、阿蘇ファンの人が亡くなるのは熊本県人にとって非常に残念です。ご冥福をお祈りします。

コロナ陽性者がしばらく出ていないこともあって、9月22日をもって警戒レベルが一つ引き下げられ、県境を越えての移動自粛要請も解除されました。解除の過程の中でちょっと気になった件がありました。女子高生が一人だけ陽性になった件です。コロナは感染症です。うつる病気ということです。一人だけ突発的に陽性になることはありません。他の人と違う行動があったのでは、ということで一人で東京に何日か滞在していたとのことです。医学的に考えて東京から持って帰ったと考えるのが普通です。熊本ですでにかかっていた可能性もゼロではないと、周りの希望者にはPCR検査をするそうですが、陽性者は一人も出ません。知事の県境を越えての移動の自粛要請が出ている時期に何で東京に行ったのか?「個人的な研修」だそうです。

女子高生が陽性になったことで全校生徒が自宅待機で登校できなくなり、全校消毒になったそうです。素人消毒では2次感染の可能性もありますし、消毒の確実性にも疑問が残ります。業者に頼んだら何十万円かかかるでしょう。濃厚接触者は8人だそうですが、いつ陽性になるかもしれないとなれば、行動制限も受けるでしょう。みんなに多大な迷惑をかけている訳です。

そこまでして数日間の東京滞在の「個人的な研修」で得られたものはなんだったのでしょう?みんなにかけた迷惑に見合うものでしょうか?

飛行機と家族の送迎の間はマスクをつけていたという話ですが、マスクでは感染を防げないというのは今や常識です。それよりも重要なのは家族が送迎していたということです。家族も公認の行動だということでしょうか?

別に責任を追及して、追い詰めるつもりは毛頭ありませんが、「もう二度とやるなよ」ぐらいは言ってあげたいと思います。

ハロウィーンに向けて

ハロウィーンに向けて院内の飾り付けも変わりました。個性のある人形をお楽しみ下さい。

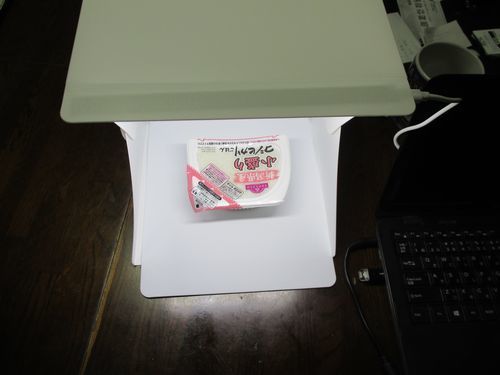

ミニスタジオ

院長は口腔内写真は何十年と撮り続けています。1眼レフももちろん持っていますが、それ以外の写真は勉強したこともないですし、全くの素人です。最近被写体への反射や影の映り込みが気になりだして、ミニ・スタジオを用意してみました。手前上にLEDライトがついています。USBから電源をとるようになっています。パソコンにつないでパソコンのON OFFで電源がはいるようです.充電器のUSBに差し込んでも使えるようです。

第1号被写体はパックごはんです。

得られる情報はイオン系のプライベートブランドTOPVALUの商品で新潟県産の小盛りコシヒカリだということです。

電子レンジで長くても1分半らしいです。注目してもらいたいのは「ボイル約24分」のところです。電子レンジが使えないのは停電の時でしょう。ボイルするのはカセットコンロでしょう。24分ついているのは結構大変でしょう。レトルト商品などではせいぜい5分くらいでしょう。停電の時用に代替をなにか考えていた方がいいかもしれません。

休日の昼食

今日は家内が妹とお出かけ。院長一人です。明日からお仕事なので準備します。お出かけしました。1軒目ではお給料袋を買いました。2軒目は百円均一ショップです。肉を焼く時のためにトングを。ピザカッターを。宅急便が届いた時のためにハンコを買いました。あと3軒目でトイレットペーパー、ティッシュペーパー等消耗品を買いました。

午前中に用事はすべて済ませました。

帰ってきて昼食の用意です。

今日のお昼ご飯はチキンとタイカレーにします。豆腐は温めますが、缶は常温でもいいそうです。缶はプルトップになっているので簡単に開きます。

ライスの代わりにパック入りの豆腐を下に敷きます。少し辛かったですが、おいしかったです。

休日の朝食

時間に追われていないので、ゆっくり用意しました。左からパック入り豆腐に納豆を乗せています。そこに少し前に流行った「食べるラー油」をかけています。上はヨーグルト。少し高いですが、自分には大阿蘇ヨーグルトがあってるような気がしています。右はサラダにドレッシング。ウインナーに目玉焼き。これは最近買ったフライパンで調理しました。するっと流れてくれました。買ったのは正解です。アジの開きは電子レンジのグリル機能で調理しました。軽く泡を吹く程度にしました。下は豆乳とバナナのスムージーです。カゴメ野菜生活の既製品です。3連休なのに移動も出来ず、ヒマに任せてこんな写真撮ってしまいました。

パックごはんその他保存食

パックごはんを食べたことのない人おられませんか?今進化しています。しっとりしてすごくおいしいです。パックごはんと言えば「サトウのごはん」が有名ですが写真左はイオン系のプライベートブランドTOPVALUのものです。おいしいです。新潟県産のコシヒカリを使用しているようです。9ヵ月ぐらいはもつようです。味のりも常にキープしています。さけほぐしボトルも開封しなければ1年ぐらいもつそうです。インスタントみそ汁もいろいろ出ているようです。昨日ジョブチューンを見ていたら1食100円程度で無印良品のフリーズドライが紹介されていました。

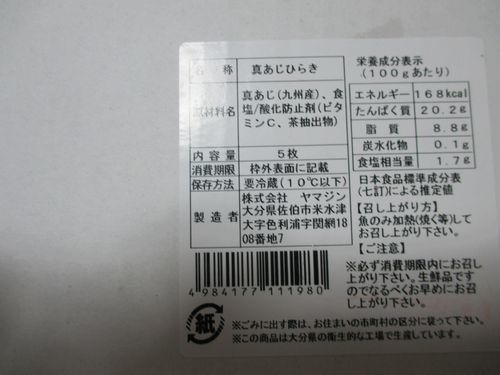

サンリブ清水で九州物産展をやっていました。昔の保存食て干物じゃないのかと思い買いましたが、賞味期限はこの連休まででした。残念。

小振りのアジの干物が5匹入って400円ぐらいでした。

普通小振りの干物は固くて食べにくい場合が多いのですが、これは柔らかくて身がホロホロほぐれてきます。おいしかったです。

製造元はと裏側を見てみると大分県佐伯市の会社です。去年お寿司を食べに行ったところです。おいしかった。どうりでアジの干物も美味しい訳です。県境を越えての移動が自粛要請されています。ちょっと小旅行をして、土産を買ってきた気分になりました。

漬物も昔からの保存食です。梅干しや鶴瓶さんがCMしているきゅうりのキューちゃん等。キューちゃんは3か月ぐらいもつようです。

あと思いつくのは昆布の佃煮、シーチキンの缶詰など。マヨネーズと和えておにぎりの具になります。あとお茶漬け海苔にふりかけ。

こんなの買い集めておけばコンビニの食べ物が空っぽになっても、心配しなくていられるのではないでしょうか。

養生テープゲット!残念!帰省断念!

今日、令和2年9月17日(木)は午前中、学校検診。11時前に帰って来ました。早めに昼食に出かけ、あと買い物にいきました。今日最高の成果は養生テープがやっと手に入ったことです。

塗装する場合に汚してはいけない部分をカバーするために貼るテープだそうです。今まで塗装していた部分を剥がしてはいけないので、非常にはがれやすくなっているようです。粘着性の強いテープでは粘着剤がガラスの表面に残って剥がすのが大変だそうです。5cm幅の25mで1本240円(税別)でした。院長の一人前の人も3本買っていました。菊陽バイパスのハンズマンです。1階の塗装コーナーです。やっとゲットできました。これでひと安心です。

ハンズマン菊陽に行く前に菊陽バイパスのドン・キホーテによって缶詰カレーを買いました。完熟トマトカレーは108円(税別)、他は98円(税別)。コンビニでも買えるそうですがドン・キホーテが一番安いそうです。お昼ご飯に豆腐にかけて食べられるのはもちろんですが、災害時の保存食としての考えもあります。

上左はCoCo壱番屋のカレーラーメン、上右はリンガーハットの長崎ちゃんぽん、どちらもエースコックの開発のものです。どちらも糖質30%オフです。

下の中2つ、左がローカーボ麺鶏がら醤油、右がローカーボ麺野菜タンメン。明星開発です。低糖質になっています。

下の外側2つはカップヌードルの低糖質タイプです。エースコックと明星はサンリブ清水で買いました。食べたい時には食べますが、災害時の保存食としても考えています。台風シーズンはまだ続きます。少しずつ買いためています。

「フライパンは消耗品。半年に一回は買い替えないと」と言われていたのにしばらく買っていなかったので、今回買ってしまいました。予算は千円以内。なるべく強いものを。950円(税別)でした。ハンズマン菊陽の台所用品売り場です。目標は目玉焼きと餃子がするりと取り出せること。どうでしょうか?

もう3連休はそこまで来ていますが、帰省できそうにありません。コロナ感染者数が累計で(9月16日現在)熊本569名、大分158名、愛媛114名です。愛媛の感染者数の5倍です。お盆休みと状況は変わりません。知事の特別警戒は解けていません。県境を越えての自粛要請はそのままです。今治行きは断念します。残念。ご先祖様もわかってくれるでしょう。

停電用にランタン買いました。

停電した時のためにLEDランタン買いました。810円です。台風10号前にホームセンターのアウトドアコーナーを探していて見つからなかったのに、電気コーナーにありました。電池式です。単3を3本入れるようになっています。10時間は持つそうです。電池は別売です。

明るさは約240ルーメンだそうで点けてみたら結構明るいです。これは値段の割に使えると思いました。養生テープを買っておこうと店員さんに聞きましたが売り切れのままでした。また近いうちに見に行きます。

近所に応援に来てくれていた有名人

伊勢谷容疑者がどんな人物か紹介される時に熊本地震のことに触れられていました。改めて伊勢谷容疑者と熊本地震の関係を調べていて、ここを見つけました。結構有名人が近所まで応援に来てくれていたんだと気づきました。TKOの木下さんが最初に行った熊本北高校はうちより一番近い高校です。木下さんが2番目に行った楠小はうちから一番近い小学校です。地震の時はグランドに車を止めさせてもらって車中泊させてもらいました。院長が学校歯科医をやっています。今日も学校検診に行って来ました。来週の木曜日にも行きます。コロナの影響で毎年6月にやっていたのが9月に延期になったのです。

伊勢谷容疑者と高良君が行ってくれた楡木小は2番目に近い小学校です。楠中の隣です。患者さんも楡木住所の人が結構多いです。

無事でした。

ご心配をおかけしました。台風10号接近で被害が予測されましたが、とりあえず院長のところでは停電も断水もありませんでした。実質的な被害はなかったと思われます。

熊本県内では4万人以上が避難したとのことです。まだ1万戸以上停電しているそうです。

この前ホームセンターに養生テープを買いに行ったら、テープ類の棚は空っぽでした。お客さんは多くて、皆さんブルーシートやロープを買われていました。

集合住宅に住んでいる次男から写真が送られて来ていて、見ると窓ガラスに一面に段ボールがガムテープで貼られていました。今2児の父親である次男が小学6年生の時に台風で自宅リビングのガラスが割れたことがあったのです。何かが飛んできたのだと思います。リビング中を嵐が舞いまくりました。ウォークインクローゼット(物置き)の違い戸が木製だったので、外して持って行って蓋をしましたが、完全には塞げません。ただひたすら台風が通り過ぎるのを待ちました。次男が随分怖がっていた覚えがあります。今父親になって、子供たちを怖がらせてはいけないとの意思のあらわれでしょうか。うちでも養生テープを早めに手に入れて次には真似しようと思いました。

台風10号が恐い

昨日木曜日ワイド・マート(イオン系)に行ったら、一番安い水(2Lで51円、top valuブランド)が売り切れ状態でした。70〜80円ぐらいのはまだ売っていました。

今日金曜日にお昼休みにスーパー・キッドに行ったら、2L、500mlの水はすべて売り切れでした。しょうがないので2Lのウーロン茶を買ってきました。みんな気合入っているなと思いました。

今度の台風10号は非常に強いそうです。恐ろしい。

線状降水帯は西から東に県南と県北を通って行きました。県央はほとんど被害がありませんでした。

今度の台風10号は南から北に熊本の脇を通って行くようです。全県に被害が及びそうです。

停電や断水はいやだな。熊本地震の時は水と食料に苦労しました。今回は停電してもいいように冷凍食品は少なめに、レトルト類を買い集めています。カセットボンベ、ビスコ、非常用トイレも買い集めています。Amazonにはすぐ注文できるように気合も十分です。

何にもなければ一番いいのですが、今日も診療終わったら、養生テープを買いに行ってみます。売り切れてなければいいのですが。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。