〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

飢えの記憶の曖昧さ

「人生は五十一から」小林信彦、文春文庫、2002

P19

そんなわけで、ぼくなりにいろいろ考えているところに出てきたのが、この〈飢え〉である。おまえは本当に飢えたことがあるか、と自分に問いかけてみたのである。

明らかに飢えたのは、一九四四年(昭和十九年)八月末から翌年三月末までの七ヵ月である。集団疎開などと書いても今どき通じないだろうが、とにかく、国民学校(小学校)の生徒何十人かがまとまって、埼玉の山の中の寺に入ったのである。

何十人もの食糧は〈現地調達〉ということになっていたはずだが、あいにく、埼玉県では米が入手できない。東京から親たちがリュックサックで運んでくるが、食べ盛りの何十人にはとても足りない。それではどうしたのかと訊かれると、ぼくにもわからない。たぶん、現地の闇ルートで入手したのだろう。

この時、ぼくは国民学校六年生であるが、初めのうちは〈集団疎開〉を世の約束ごとだと思っていた。子供からみれば、〈防空演習〉だって約束ごとである。東京に食べ物がないのが嘘であるのは、埼玉県へ出発する前に、中華料理屋でフルコースを食べていたから、わかっていた。

ぼくの記憶では、七ヵ月の間に肉をロに入れたのは1度きり。それも消しゴムの小さいようなものだった。正月に尾頭付きと称して、干物が出た。この年ごろの子供に必要な牛乳や卵は影もない。煮物もカレーも、すべて、カボチャであった。

当然のことであるが、ほぼ全員が栄養不良になった。いずれ小説にするつもりなので省略して書くが、川でヤマメや赤蛙をつかまえて食べた。いまテレビで報じられるイラクの少年そっくりに痩せていた。

どんなに辛いことがあっても、一九四五年の三月十日(陸軍記念日)には東京に帰れるというのが唯一の希望だった。そして三月十日−−東京の下町は無差別爆撃で灰になった。

(中略)

P21

さて、七ヵ月飢えたことは確かである。それが何年も続いたように思えるのは何故だろうか。

高校のころはやたらに腹が減った。弁当を食べたあとで、学校の近くのそば屋に毎日通ったら胃が痛くなり、医者に胃拡張といわれた。友達と、どうも腹が減る、とボヤいているうちに、連日、肉南蛮を食べるくせがついたのである。

その後、二十代になってからも、連日、空腹感に悩まされたことがある。これは、家を飛び出して、わずかな失業保険で食いつないでいたのだから仕方がない。自分が悪いのである。

これらの体験が頭の中でつながってしまって、(ずっと飢えていた)という印象になったらしい。くりかえすようだが、ぼくが文字通り飢えたのは七ヵ月である。

戦争と覚醒剤

「ヒトラーの震え毛沢東の摺り足 神経内科からみた20世紀」小長谷正明、中公新書、1999

P26

メタンフェタミンのような覚醒剤やコカインは、気分の変動を大きくさせる。抑うつ傾向にある人がこれらの薬剤に手を出しやすいという話もある。また戦争中には、人間に能力以上の力を発揮させるために、どこの国でもこれらの薬を兵士に与えていた。そのため、わが国では敗戦後の一時期に、復員兵士から始まったヒロポン中毒が蔓延し、社会問題になった。

これらの薬は、確実に精神状態を大きく揺り動かし、政治・軍事の判断にクリティカルな影響を与えたにちがいない。これらは気分を高揚させ、誇大妄想をおこす作用があり、効き目が切れると逆に精神的な落ち込みがひどくなる。そのうち、副作用で幻覚や、ネガティヴな妄想、パラノイアなどが出てくるようになる。ヒトラーは夕食のテーブルで、幕僚や秘書と会食しながら、長々と一人でしゃべりつづけ、そしてすぐに興奮していたが、これも覚醒剤の影響である。

ヒトラー以外にも、重大な決定をしなければならず、ストレスに耐えかねて、覚醒剤に手を出した政治家もいる。チャーチルの次のイギリス首相、アンソニー・イーデンは一九五六年のスエズ動乱の重圧のあまり、アンフェタミンにたよった。自分でも次のように回想している。

「その時期は、事実上それによって生きているようなものだった」

イーデンは覚醒剤にたよっていた間は、ずっとハイだったという目撃談もある。絶え間なくしゃべりつづけ、敵対者の名前が出ると、ヒステリックに感情を爆発させたという。

ヒトラーとまったく同じである。もちろん、イーデンの政治はうまくいかず、在任期間も短かった。筆者の中学時代の英語の教科書に、典型的なイギリスのジェントルマンとして、サー・アンソニー・イーデンのことが出ていたので、実に意外であり、裏切られたような気がしたものだ。

保続(ほぞく)

「ヒトラーの震え毛沢東の摺り足 神経内科からみた20世紀」小長谷正明、中公新書、1999

P25

(院長註:神経内科医である筆者は晩年のヒトラーはパーキンソン病であったと診断する。)また、この病気の精神的特徴の一つに保続という現象がある。一つの考え方や、やり方に固執することである。新しい事態がおこっても、途中から方針を修正することができない。融通がきかなくなるのだ。開戦当初、それまでの常識をやぶる用兵で、ヒトラーは華々しい戦果を次々と挙げていたが、途中からそれが通じなくなった。軍の参謀の進言にも耳を貸さなくなった。彼は作戦会議の最中でも地図の一点をじっと見つづけたままであり、軍の司令官や参謀の話などはなかったように、最初からの自分の作戦遂行を命令する。失敗した作戦への反省もなく、ワンパターン化した作戦で戦争指導をつづけ、負け戦の連続となってしまった。スターリングラードの攻防戦などで、死ななくてもよかった若い兵士たちが何十万人単位で犠牲となった。精神の保続症状がこのような結果をもたらしたのだ。

松山で俳句が盛んな理由

「街道をゆく37本郷界隈」司馬遼太郎、朝日文芸文庫、1996

P158

(院長註:松山藩主子孫の)久松定武氏は、旧藩主家の人だけに、俳諧にあかるい。注目すべきは第四代の藩主の松平定直だという。

第四代藩主定直は芭蕉について学びたかったのですが、芭蕉が旅行ばかりしているので宝井其角につきました。

俳諧は町人の道楽とみられていた時代に、殿様が率先して俳諧をやったというのは、じつにめずらしい。

定直の治世は、元禄を中心として、四十七年におよんだ。

好学の人だったため、儒学や国学が松山で大いに興った。俳諧のほうではみずから三嘯(さんしょう)、橘山(きつざん)といった俳号をもち、蕉門をよしとした。右の談話にあるように、芭蕉その人には就かなかったが、芭蕉門下の其角(一六六一〜一七〇七)の門をたたいて教えをうけ、また其角とともに蕉門十哲の一人であった服部嵐雪(一六五四〜一七〇七)などを招き、ときに藩邸で句会を催した。席には御目見得以下の軽輩もまじっていて、あかるいふんいきだったといわれる。

この定直の好みが、その後の松山の風をつくったといっていい。

(院長註:この宝井其角が三木成夫先生が最も影響を受けた人の一人です。俳句甲子園は松山で行われますし、松山の街中いろんな所に俳句ポストが設置されています。)

日本平和 動物までおだやか

「街道をゆく37本郷界隈」司馬遼太郎、朝日文芸文庫、1996

P16

モースなどは『日本その日その日』(石川欣一訳・東洋文庫)のなかで、犯罪のすくない日本の社会のしずかさをよろこびつつ、信じがたいことに、動物までおだやかだという意味のことを書いている。

モースによると、かれの幼少の頃のアメリカでは、犬を見ると子供たちは石を投げつけたという。このため、アメリカの犬は、「人間が石を拾う動作をしただけでも後じさりをするか、逃げ出し」たりしたそうである。

しかし、明治初年の日本の犬は、そうではなかった。

先日の朝、私は窓の下にいる犬に石をぶつけた。犬は自分の横を過ぎて行く石を見た丈で、恐怖の念は更に示さなかった。そこでもう一つ石を投げると、今度は脚の間を抜けたが、それでも犬は只不思議そうに石を見る丈で、平気な顔をしていた。その後往来で別の犬に出喰わしたので、態々(わざわざ)しゃがんで石を拾い、犬めがけて投げたが、逃げもせず、私に向って牙をむき出しもせず、単に横を飛んで行く石を見詰めるだけであった。

当時は江戸文明がのこっていて、本郷あたりでは犬までがおっとりしていたとみえる。

ついおもいあわせてしまうのだが、私どもが欧米にゆくと小鳥がカフェ・テラスのテーブルのそばまできて、人を恐れないことにおどろかされる。江戸から明治までは、どうも、日本でも似たようなものだったらしいのである。

好もしい例がある。十二番館に住むべルツ博士の夫人花は、神田明神下でうまれたひとで、彼女については、鹿島卯女氏による『べルツ 花』といういい伝記がある。

その官舎のまわりには、キツネがたくさん棲んでいて、ときにネコとけんかをしていたという。

さらには、鴨がヒナをつれてぞろぞろと家の中に入ってきて、台所のストーブのそばにうずくまったともいう。煖をとるのが、目的だったらしい。

本郷台地の東の低地に、不忍池がくぼんでいる。雁や鴨は日中はその池に浮かんでいて、夕方になると、台上の異人さんの官舎にきて体をあたためるというのだが、鳥が人を恐れないというのは江戸時代の人気(じんき)の余風だったろう。

つまらないものですが

「武士道」新渡戸稲造、岬龍一郎訳、PHP文庫、2005

P71

たとえばアメリカ人が贈り物をするとき、贈る側はその品物を誉め称える。だが、日本ではその品物を「つまらないものですが」と悪くいう。この場合アメリカ人の心情は「この品物は素晴らしいものだ。素晴らしくなければあなたにあげたりはしません。素晴らしくない品物をあたえれば、あなたを侮辱したことになります」ということになる。これに対して日本人の場合は、「あなたは立派な人です。どんな贈り物でも立派なあなたにふさわしいものはありません。あなたの足下に何を置いても、私の善意のしるしとしてしか受け取れないでしょう。だからこの品物の価値ではなく、私の心のしるしとして受け取って欲しい。最上の品物でもあなたに十分にふさわしい物といえば、それはあなたの価値に対する侮蔑となるでしょう」と考えている。

この二つの考え方をくらべてみると、その究極のところは同じである。どちらも「ひどくおかしな」ものではない。アメリカ人は贈り物の品質のことを述べ、日本人は贈り物をする側の気持ちを言っているのである。

だが、私たちの礼儀の感覚が、立ち居振る舞いのあらゆる細かいところに表れるからといって、その枝葉末節を取りあげ、原理原則そのものに批判を下すのは、本末転倒の論理である。食事をすることと、食事の礼法を守ることと、どちらがより大切なことだろうか。孟子は答えている。「食の重き者と礼の軽き者とを取りて之を比せば、爰(なん)ぞ翅(ただ)に食の重きのみならんや」(食が重要な者と、礼を軽視する者とをくらべれば、ただ単に食のほうが重要だというのみである)。「金(かね)は羽より重しとは、あに一鈎(こう)の金と一輿(よ)の羽とを謂(いい)を謂わんや」(金属は羽より重いというが、これはひとかけらの金属と、荷車一杯の羽とをくらべて言っているのであろうか)。一尺の厚さの木を取って、それを寺院の塔の上に置いても、誰もその木が寺院より高いとは言わないだろう。

こうした「真実を語ることと、礼儀正しくあるのと、どちらがより重要か」という問いに対して、日本人はアメリカ人とは正反対に答えるだろうといわれている。だが私は、正直と誠実さについて語るまで、その批評はここでは差し控えておく。

九州のホテル事情

先日兄夫婦が熊本に来ました。何年かに一度のことなので、奮発してホテルニューオータニ熊本をネットで調べると、朝食付きのスタンダードツインが一人7000円で取れました。夕食は一緒に取ろうとホテルのディナービュッフェを2時間飲み放題付きで一人4500円で考えていたら、宿泊者と一緒だと2割引きらしくて、一人あたり3600円ですみました。ホテルニューオータニですからおいしかったです。お得感がありました。車で行って運転代行で帰りましたが、レストラン利用で駐車料金も無料。代行代が少しかかりましたが。ホテルニューオータニでさえこの値段です。探せばもっと安い所はいくらでもあると思います。春休み、GWなど国内旅行を考えておられる方、九州をお勧めします。熊本城もきれいになっていました。

パラノイア

「ヒトラーの震え毛沢東の摺り足 神経内科からみた20世紀」小長谷正明、中公新書、1999

P47

パラノイアとは、頑固な妄想を持ちつづけることであり、それ以外の考えや行動はちゃんと首尾一貫している状態である。中年以上の男性がなりやすい。会社の社長、大学教授などが、勝手に自分がえらい人間だと思い込んでラッパを吹きまくるくらいは、実害さえなければ可愛らしいものである。しかし、人々の運命を握っているリーダーが、誇大妄想で戦争をはじめたり、被害妄想で粛清を思い立つと、この世に地獄を再現することになる。スターリンにかぎらず独裁者にはパラノイアが多い。ヒトラーも毛沢東も、パラノイアであった。

「脳溢血」という言葉

「ヒトラーの震え毛沢東の摺り足 神経内科からみた20世紀」小長谷正明、中公新書、1999

P50

ちなみに、医師以外の人の文献を読むと、レーニンでもスターリンでも、ほかの場合でも「脳溢血」という言葉がやたらに出てくる。筆者はこの言葉を、医学部の学生としても神経内科の専門医としての勉強でも習ったことがない。字面からすると、脳に血が溢れることであり、脳の出血のつもりだろう。が、出血か梗塞かに関係なく、脳の血管障害によってマヒなどの症状が出る発作の意味で使われている。脳血管障害、あるいは脳卒中というのが正しい。英語での頭文字をとってCVD(cerebro vascular disease)とも略している。

HIS会長プロフィール

「カンブリア宮殿村上龍×経済人1挑戦だけがチャンスをつくる」村上龍テレビ東京報道局編、日経ビジネス人文庫、2009

P336

旅行業界を変えた元祖ベンチャー

一九七三年、澤田秀雄は二十一歳の時、ドイツに留学した。留学中は通訳のアルバイトをし、五十力国以上を旅したという。ある日、通訳の仕事を終えた澤田に一人の客が尋ねた。

「この街の夜は怖そうだけど、安心して行ける店はないかな?」

その時、澤田は閃いた。日本人のためのナイトツアーをやれば、お客も喜び、金にもなるはずだ。澤田のナイトツアーは、安心してビールが飲める上に本場のショーも楽しめるとあって人気に。学生ながらひと月に百万円以上稼ぎ、留学中の四年半で一千万円を貯めた。

ドイツから帰国した澤田は一九八〇年、その資金を元手に西新宿の雑居ビルで旅行代理店を始める。

しかし客は澤田の旅仲間だけだった。当時、海外へ行く旅行者の数は三百万人程度。航空券の高さが、旅行者が増えない理由だった。チケットの値段は欧米に比べ、倍近くもした。

澤田の挑戦が始まった。日本からインドまでおよそ二十万円だった航空券を、半額の十万円で売り出した。その方法は、直行使を利用せず、他の都市を経由する安い航空券を使うこと。

さらにもう一つは団体旅行用の格安チケットを仕入れ、バラ売りするというもの。業界に革命を起こした。深田はツアーでも格安を売りにした。すると店の前には行列ができた。業界の常識を覆す破格のツアー。香港四日間、一万九千八百円。「客が喜ぶ商売は必ず成功する」という彼の信念が証明された。澤田は日本人の海外旅行を変えた。

澤田が次に挑んだのは航空業界。三十年以上も新しい企業が参入していなかった。当時、羽田から福岡まで片道二万七千四百円。それを半額の一万三千七百円で売り出す。だが、二こでも規制の壁が立ちはだかる。飛行機の運航に必要な免許が下りない。免許が下りないまま準備が進められ、客室乗務員は訓練を続けた。結局、免許が交付されたのは初フライトの前日。深田は航空業界でも規制の壁を打ち破った。

HISは単体での海外旅行の取り扱い人数でJTBを抜き、業界一位となった。壁を破り続けた二十九年で売上は三千二百五十四億円に。深田率いるHISは国内二百七十二店舗、海外七十六都市百拠点を誇る企業となった。

竜之介の鬱

「漱石の病跡」千谷七郎(元東京女子医大精神科教授)、勁草書房、1963

P241

〈印象による診断〉 吾々がヤスペルスに学ぶところは、「ヘルデルリーンの詩作に粗大な精神病学的概念をあてはめるのは無意味である。むしろ彼の詩作の特質こそ却って分裂病的なるものの本質に光を投げ得るであろう」(同上訳)としている研究態度であり、またその当否はなお議論が定まらぬのであるが、ファン・ゴッホを分裂病と診たヤペルスの根拠はゴッホの或る時期の絵から受ける強烈な「衝撃」に外ならなかった。此のような印象による診断こそ実は得難いものであって、自余の諸症状はむしろそれを確める手段に過ぎぬことが多いことに特に注意しておかなければならない。私自身、竜之介には余り興味もなく、従ってその作品を深く読んでみたこともなかったのであるが、吾々の知っている鬱病罹患の二三の知識人が「竜之介は鬱病ですネ、私の考えるところとそっくりです」と言っているのを時に耳にすることがあるので、そうかナ、ぐらいに思って気にかけてもいなかったが、不図した折に吉田精一氏の芥川竜之介を読んで、分裂病の初期とも、またうつ病とも考えられるナ、などと続けているうちに、その絶筆の句、水洟や鼻の先だけ暮れ残る、とあるを見た刹那決まった。眼が曇り勝ちに乾燥していながら、鼻をつまらせて空廻りしている鬱病患者の顔が幾人も浮び出て、ハハァと感じさせられた。が、その中でも、水洟すすりながらコップ酒をあふっていた安吾の童顔が抜群であったので、つい可笑しくなって独り笑いしながら終りまで一気に読んでしまったことがあった。

グローバリズム

「世界の富の99%はハプスブルク家と英国王室が握っている」真田幸光、宝島社新書、2012

P56

一番いいたいことは、現実に、彼らが世界を支配した経験があるということです。それも、世界の輪郭がはっきりしてからのことです。それが大航海時代だったのです。先に大航海時代からお話ししたのは、そういう意味があります。

ポルトガルのエンリケ王子から始まる大航海時代。それまでは、地球が丸いなどとは、多くのヨーロッパ人は思っていませんでした。ユーラシア大陸の端には天竺があり、日本があるだろうとぐらいは思っていたでしょう。しかし、アメリカ大陸の存在は知りませんでした。コロンブスは地球が丸いとは思っていましたが、彼は発見したアメリカ大陸をインドだと思いこみました。それが当時の最先端の知識です。

それが、大航海時代を経て、地球の地図がはっきり見えてきました。その地図を頭に描きながら、ヨーロッパ人は世界に進出し、征服していったのです。その先駆けがスペインのハプスブルク家であり、これからお話しするイギリスの女王、エリザベス一世です。

ハプスブルク家のスペインは、お話ししたように、新大陸の発見で、膨大な金と銀を手に入れ多くの富を築きます。エリザベス一世のイギリスは、そこから地球を支配し富を作り出すシステムを構築したのです。そして、彼女は、地球全体から収奪することが一番美味しいと実感するわけです。

彼らは、この大航海時代を通じて、地球全体を頭に描きながら世界を支配していく思考法を身につけました。それは今日でも続いている彼らの思考法です。そして、その収奪の根本的仕組みも変わりません。彼らは一地域を支配する場合でも地球的規模=グローバリズムで考えます。アメリカが盛んに言うグローバリズムとはそのことなのです。

宮沢賢治研究家と中原中也研究家との違い

「天才、生い立ちの病跡学」福島章、講談社+α文庫、1996

P5

かつて詩人の病跡学的研究を手がけたことがある。宮沢賢治や中原中也の生涯や作品を心理学的・精神医学的に分析した結果を研究書や論文として発表したのである。もちろん、いろいろの反響や批判が返ってきたが、驚いたのは中也研究者と賢治研究者の研究者気質の大きな相違であった。一言では表現しにくいが、中也研究家には人柄のよい、理解力のすぐれた、礼節を重んじる誠実な方々がほとんどであった。

ところが賢治研究家のほうはものすごい。よくいえば百花斉放、悪くいえば百鬼夜行なのだ。一方で宮沢賢治研究会の柱になっている心優しく、篤学・誠実な方々がいるかと思うと、強迫神経症的な執念でテキストの校訂に熱中し、うっかり引用文に誤字でもあろうものなら大声で叱りつける方がある。また他人の研究には目もくれずに強引に自説を樹(た)てる一匹狼的な人が何ダースもいる、といった具合で、お互いの議論はすさまじい。もちろん議論も悪くはないが、変に闘争的で感情的なものも多く、私自身もいつの間にか被害者のひとりであるとともに加害者のひとりとなったことであった。

じつをいえば、私は宮沢賢治という人をそれから見直しはじめたのである。敬虔な仏教徒、献身的な野の師父、生涯純潔を守った禁欲者、菜食主義者、四次元空間を想像力で旅する詩人のどこに、一体これほどまでに多彩な種類の桁のはずれた人々をひきつける要素があるのだろうか、と考えた。

その答をここに詳細に述べるゆとりはないけれど、一言でいえば賢治は自分の中にやはり巨大な一匹のデーモンを飼育し続けていたということになろう。

そのデーモンを賢治自身は修羅と呼んだのだが、彼の生涯はそのデーモンとの全力の闘争であるとともに、また内なるデーモンの実在にも目をそむけぬ誠実な生であったといえよう。

それゆえ、賢治の生涯は一種の巨大な宇宙といってもよく、そこでは人間の霊性も悪魔性もひとしくその実存を生き続けたのであった。さまざまなデーモンや異常性を抱えた人々が、彼の作品に心を奪われ、熱中するのは、賢治の宇宙の中に己れの存在の異形の一部の、おそらくは完全な鏡を見出すからではなかろうか。

A型性格

「ヒトラーの震え毛沢東の摺り足 神経内科からみた20世紀」小長谷正明、中公新書、1999

P45

動脈硬化をおこしやすいA型性格というものがある。強い向上心と競争心、他人への攻撃性、休まずに、爆発的にしゃべりつづける。目的に向かって走りつづけ、周囲の迷惑をかえりみずに、ひたすらに自分を駆り立てる性格だ。いかにも革命家そのものの性格である。A型性格の人は、ゆったり型のB型性格の人の六倍も心臓の動脈硬化が強いと報告されている。脳の動脈も同じようなものであろう。レーニンの強い動脈硬化はうなずける。

また、脳の動脈硬化が強い人は、頑固で融通がきかず、攻撃的になって怒りやすい。もともとのA型性格がよりひどくなる。ときには被害妄想なども出てくる。革命家レーニンの動脈硬化の影響は、彼の生命にだけではなく、共産主義革命、ソビエト連邦の性格までも、教条的で硬く、被害妄想的にしてしまったのかもしれない。

あるめいだ

「街道をついてゆく 司馬遼太郎番の六年間」村井重俊、朝日文庫、2011

P61

「神田界隈」の取材が終わった五月十一日の夜、本郷で食事をすることにした。さあ、次は本郷ですよと、司馬さんに”自覚”をしてもらうためでもある。神田の古書街から、本郷に車で移動した。本郷に古くからある楠の大木で有名なレストラン「楠亭」までの道で、駿河台の坂をゆっくり上っていくのが、司馬さんは気にいったようだ。

「本郷台地というけど、これでよくわかりました」

単に車で移動しただけなのに、ずいぶん感心している。工夫したことは相手にされないことが多いので、それを思えば複雑になるが、機嫌がいいのにこしたことはない。体感してもらうと、描写が変わってくるような気がする。

"海″から、本郷台という陸地にあがってみた。

まず無縁坂からあがり、ついで湯島の切通坂からあがった。また北へまわって弥生坂からものぼってみたりして、本郷台地がずっしりした陸地である感じを体に入れた。むろん、縄文人になったつもりである。

と、『本郷界隈』にある。

ライトアップされた樹齢六百年の大楠も気に入ったらしい。レストランのオーナーの話も丹念にノートにとっていた。

(院長註:ネット情報によると先日「渕先生を偲ぶ会」が開かれた「あるめいだ」は、司馬遼太郎さんが取材に行くような有名店「楠亭」の支店だったそうです。知らなかった。院長の学生時代からありましたが、卒業以来の大学訪問ですので、「あるめいだってどこですか?」と守衛さんに尋ねてしまいました。あと、院長は最近「大分はおいしい」ということに気付き、安ホテルをとってはちょくちょく遊びに行くようになったのですが、アルメイダ病院というところの前を何度も通り、「同じ名前だなあ」といつも思っていました。)

ポジション・トーカー

「世界の富の99%はハプスブルク家と英国王室が握っている」真田幸光、宝島社新書、2012

P172

アメリカは「こいつは使える」という人物を、その国での「ポジショントーカー」にします。「ポジショントーカー」とは、ポジションを代弁して喋る人です。アメリカの「ポジショントーカー」はアメリカのポジション=方針を喋る人、代弁人ですね。アメリカの日本での代弁人のことです。アメリカを支配しているのは、現人神の執事たちですから、アメリカのポジショントーカーは執事たちのポジショントーカーでもある、そんな風にも見えます。

「ポジショントーカー」の資質で大切なものは、昨日まで右と言っていたものを今日は左と平気で言える人です。しかも、左に平気で言い換えても説得力のある人、あるいは周りから攻撃されない人です。普通なら、「え!おまえ昨日まで右って言っていたのに、今日は左なのか!」と攻撃されますよね。しかし、このように攻撃されない人が「ポジショントーカー」になれるのです。

このように狡猾さがある人、頭がいい人、というのが使える人です。そういう方は学者にも、政治家にも、実業家にもいますよね。言っていることが変わっているのに、何を言われても、自分が言っていること、やっていることは絶対に正しいと思っているような人物です。

アメリカはそういう人を日本の中で育てているのです。古くはフルブライトがその教育係であったのではないかと見られています。それから、そういう人たちを上手に動かしながら、アメリカの執行代理人をつくっていきます。その代理人を使いながら、アメリカは、日本をコントロールして、既得権益を握っていくのです。

精神科医②

「精神科にできること 脳の医学 心の治療」野村総一郎(防衛医大精神科教授)、講談社現代新書、2002

P210

三十年くらい前には「内科医は何でも知っているが、何もできない。外科医は何も知らないが、何でもやろうとする。精神科医は何も知らないし、何もできない」というジョークがあったが、今や精神科医の知っていることは非常に多いし、できることも飛躍的に増えている。これは基礎神経科学が進み、治療技術のノウハウが蓄積されてきた結果である。このことは精神科の現場のあり方も急速に変えている。

精神科医はかつてもっぱら個人的経験に頼っていれば良かった(そのことが、えてして精神科の独善的な体質を作った)が、今は情報を集める能力、日々机に向かっての勉強が問われるようになった。だから「良い医者とはよく勉強する医者である」と明快に言えるようになったのだ(よく勉強している医者ほど、よく説明したがるものである。しっかり説明し、また一方的に言いっぱなしではなく、患者との意見交換をする医者が現代の良医の指標であろう)。

精神科医①

「精神科医は何をしてくれるか」安藤春彦、講談社ブルーバックス、1996

P166

他の身体診療科とは違って、精神科では、非常にたくさんの知識とか情報をたえず蓄積していないと診療が務まらないということはないのです。ふつうの診療科の医師は、私のような精神科医の目からみますと覚えなければならない知識が膨大ですので大変だとは思われますが、いったん覚えれば、その実証性のある、具体的な知識を動員することによって、診療上の判断は容易なようです。

これに反して、精神科では、診療にとって覚えなければならない知識は比較的少ないのですが、そのような知識で現実のこころの問題をどう解釈し、どんな治療をするかの判断にとっては、こころという実証性の乏しい対象を手がけるだけに、論理だけでは決しかねる場面に直面させられることになるのです。

覚える必要のある事項が少ないかわりに、判断材料も乏しいことになりますと、理屈を超えた何物かが要求されるのです。すなわち、一般の臨床科の医師には厳しい勉強が求められますが、ある程度以上の知識を身につければ、それから後の診療遂行はそう困難ではないことは先刻みたとおりですが、精神科医は、普通それほど熱心な勉強家である必要は必ずしもないかわりに、実証的根拠の乏しいなかで判断しなければならないという宿命を負っていることになります。この事情のためか、精神科医の中にはきわめて優秀な医師がいるかわりに、逆に驚かされるほど不勉強な医師がいることも事実のようです。

一方、また、精神科医には自分の力量なり努力によって患者さんを治したという実感が持ちにくいという宿命を課せられています。こころの問題は完治したということが、まずなく、診療が際限なくつづくのが一般です。これは、精神科医に非常な精神的負担をあたえることになります。さきに述べた精神科医の性格上の問題からか、あるいは心理的ストレスの大きい職務のせいなのか明白ではありませんが、アメリカでの調査によれば、たくさんの臨床科の中にあって精神科の医師の自殺率がもっとも高いのです。

細胞は細胞から

「解剖学教室へようこそ」養老孟司、ちくま文庫、2005

P158

細胞について、とても大切なことがある。それは、前世紀に、ドイツのウィルヒョウという学者が言ったことである。すなわち、

「すべての細胞は、細胞から生じる」

細胞は、分裂して増える。だから、すでにある細胞が分裂して、つぎの細胞ができる。「ないところから」、細胞ができるわけではない。

いま生きている生物のすべての細胞、これは、親にあたる細胞からできた。その親細胞は、そのまた親細胞から、というわけで、どんどんさかのぼっても、もとはやはり細胞になってしまう。だから、すべての細胞は、細胞から生じたのである。

ヒトのからだのすべての細胞は、もとをたどれば、一個の細胞に行きつく。それが、受精卵である。受精卵という一個の細胞が、どんどん分裂して、たくさんの細胞になる。それだけではなく、その増えた細胞が、さまざまな種類に変化して、皮膚になり神経になり筋肉になり心臓になって、いまのからだができた。

では、その受精卵は、どこからきたか。受精卵は、卵子と精子とが、受精して生じる。その卵子は、母親の卵巣から、精子は、父親の精巣から出る。では、その卵巣のなかの卵子は、どこから来たか。卵子のもとになる細胞が、分裂してできた。精子もまた同じ。

それでは、その卵子や精子の「もとの細胞」は、どこから来たか。両親も、もとをたどれば、はしめは受精卵だった。その受精卵という一個の細胞が分裂して、いろいろな細胞をつくり、そのうちのいくつかが、卵巣や精巣になる。そこから、卵子や精子がつくられるのである。

そういうわけで、細胞の「もとをたどる」と、受精卵から受精卵へ、どんどんつながって、さかのぼることになる。だから、「すべての細胞は、細胞から生じる」。

一つだけ、問題がある。それなら、いちばんはじめの細胞は、どうしてできたのか。それは、わからない。でも、それが、生命の起源と深く関係していることは、確かであろう。生命の起源の、大きな段階のひとつは、細胞の起源なのである。ここでは、これ以上述べないが、これもたいへんに面白い問題である。

精神科と参禅と

「漱石の病跡」千谷七郎(元東京女子医大精神科教授)、勁草書房、1963

P32

私は日頃よく患者或はその身内の人から、坐禅でもさせたらという相談を受けることがある。そんな時大抵、病気がよくなったら、どうぞ御考え下さい。差当っては病気を治すことに専念しなければいけない。病気の間の道は御相手になりますから、というのを常にしている。併し病気が回復してから道に志す人は少ないようである。

朝食をどうとるか?

「ボクらの時代 オトナのための脳授業」川島隆太、泰羅雅登、中村克樹、扶桑社、2007

P84

大塚製薬でやった研究

二〇〇六年四月に大塚製薬が行った、朝食の内容と午前中の作業効率との関連性を調べる研究。朝食の欠食習慣のない健常成人男性20名を対象に、7日間にわたって実施された。被験者をランダムに4グループに分け、

①朝ごはん(食パン、ゆで卵、ハム、サラダ、ヨーグルト)を食べる群

②栄養調整食品を食べる群

③おにぎりを食べる群

④何も食べない群

と各グループに朝食の摂取内容を条件付けた。

①〜③については摂取カロリーが400キロカロリーになるように設定。

食後、作業効率検査として、一桁の足し算を一分間ずつ3回、1分間隔で実施。

結果、④および③では摂取後大きな変動を示さなかったが、①および②では、食事後に暗算作業量が有意に増加。これらのことから、午前中の知的作業に対して疲労を予防し、集中力を高めて維持し、作業効率を高めるためには、朝食の摂取が重要であり、この摂取効果をより期待するには、糖質だけでなく、たんぱく質、脂質など、栄養バランスのとれた朝食の摂取が重要であることが示唆された。

(院長註:おにぎりだけとかトーストに飲み物ではあまり意味がないようです。最近立命館大の100円朝食が話題になっていました。写真を見ましたがまあまあバランスはとれていたように思います。こんなの学生時代にあればなあとおもいました。全国規模で広がればいいですね。)

ロッキード事件はアメリカの謀略か?

「世界の富の99%はハプスブルク家と英国王室が握っている」真田幸光、宝島社新書、2012

P166

田中元首相は1976年のロッキード事件で失脚しました。その後も、闇将軍として政界に君臨しますが、その力は衰えていきました。

ロッキード事件は、ANAの航空機購入に当たって、田中元首相が五億円の代わりにロッキード社に便宜を図ったという汚職事件です。この事件は一審で田中氏の有罪判決が出ました。二審は控訴棄却され、その後、最高裁への上告審の最中に田中氏が亡くなったことにより、田中氏の裁判は終わりました。しかし、この事件に絡む田中元首相の秘書であった榎本敏夫氏の有罪判決が、1995年最高裁で確定し、五億円の収受があったことは認定されたわけです。

この事件をめぐってはアメリカの陰謀説が主張されています。私も東アジアや東南アジアの既得権益層から次のように聞きました。「あのピーナッツ(五億円のこと)は治外法権のところで渡されたのだろう。米軍基地内で渡されているに違いない」と。

ロッキード事件では、いくつかの謎がありました。特に五億円がいつどこで田中元首相に渡されたのか、それが裁判時にも二転、三転しているのです。

それに対して、東アジアの既得権益層は、米軍基地だろうと推測していたのです。これは何を意味するかといえば、東アジア、東南アジアの既得権益層の認識は、ロッキード事件はアメリカの謀略だということです。確たる証拠があるわけではないですが、彼らは直感的にそのように思うわけです。特に韓国は米軍基地がありますから、具体的な場所まで推測できるのです。

米軍の基地内であれば、誰もチェックできません。しかもキャッシュであれば、そのあとは追跡のしようがありません。そういうかたちで渡されているはずだと。そのお金は、アメリカ政府にロビー活動をしている財閥が用意した政治献金だったはずです。アメリカ政府が直接お金を出すわけにはいかないから、彼らに調達させるわけです。

そもそもロッキード事件は、アメリカ合衆国上院多国籍企業小委員会の公聴会で発覚しました。日本の検察や警察が動いたものではありません。アメリカから出てきたお話です。そして、お金を渡したのもアメリカです。自ら渡して、自ら暴露しています。

このことを見て、東南アジアや韓国の既得権益層は、アメリカの謀略だと直感的に思うわけです。既得権益を持っている彼らは、常にアメリカからその権益を狙われていますから、そのように思うのです。彼らが日々そのような事態に遭遇しているからです。そして、日本の既得権益層もそのように認識しているのではないでしょうか。

田中元首相は日中国交正常化などアメリカからの自主外交路線をとりました。また、中国をはじめ、ソ連、インドネシアなどと石油交渉をして、アメリカメジャーに頼らないエネルギー政策を進めていました。それが、アメリカの虎の尾を踏んだといわれています。それによってスキャンダルを起こされたわけです。

ボクらの時代

「ボクらの時代 オトナのための脳授業」川島隆太、泰羅雅登、中村克樹、扶桑社、2007

P38

川島 三人で国際学会を取り仕切りましたね。あれは二〇〇二年でした。

泰羅 そのHBM①からもう5年経つんですか。そうそう、HBMのときに思ったんやけど、川島さんって、自分が日本人だってことを結構意識してる?「外国人め!」みたいな、そういう意識って強い?

川島 いまだにそうですよ。僕、極右かもしれない(笑)。あのときの国際学会のテーマは、「日本の文化と伝統を誇示する」ということだったんです。だから、学会で必ず出てくるバッグ②の代わりに風呂敷③を作ってね。

泰羅 「仙台を、風呂敷で荷物をからげたやつでいっぱいにしよう」っていう目論見でしたね。

川島 外国人がみんな、風呂敷を持って街中を歩くという絵が楽しいと思ったんですよ。風呂敷もそうだし、技術を誇示しようと思って、ホンダのASIMOを連れてきたりしました。

泰羅 ASIMOはあの当時、借りるのにえらく費用がかかったけどあれはよかったよね。あのとき、私は祇園の舞妓さんにしようと強く主張したのに蹴られて……。

中村 ASIMOはインパクトありましたよね。

川島 やっぱりね、日本人は日本人として誇りを持って外国人と付き合わないといけないと思うんですよ。

泰羅 風呂敷の使い方のビデオもすごくよかった。伊達政宗のマーク④もなかなか斬新でしたね。

中村 いや、本当、すごいですよね。冷静に考えたら、今の私の年齢のときに、もう国際学会を引っ張っていたわけですからね。

川島 日本で国際学会を開くと、日本人の参加者のほうが圧倒的に多いのが普通でしよ。でもあのときは、明らかに八割が外国人の参加者だったんですよ。異常事態だよね。

泰羅 そうそう。二千人集まって、八割が外国人ですもんね。

川島 ふつう、そういう学会っていうのは、すごく偉い先生が引退するときに仕切るものなんですよね。それを、教授になりたての僕がやっちゃった。

泰羅 あの頃、運営委員会に出ると、お偉い先生方が何かブスッとしてて。

川島 皆さん、面白くなかったんだろうな、と思うんですよ。

①HBM

Functional Mapping of the Human Brain(ヒト脳機能マッピング国際会議)の略称。二〇〇二年六月に仙台で開催された。

②学会で必ず出てくるバッグ

各学会ごとに、スポンサーがついてオリジナルの鞄を作る慣習(?)がある。抄録やノートなどを持ち歩きやすいという学者側の実用面、商品提供によって広告効果が期待できるメーカー側の販促面と双方に嬉しい慣習。

国際会議に合わせて作製されたオリジナル風呂敷。中央には大きくHBMの文字が筆風の書体で書いてある。その作者は若かりし頃、書道で文部大臣賞を受賞したとの誉れ高い中村克樹氏。実際には奥さんのアドバイスで、なんと歯ブラシを使って書いたもの。ほかにも、ポスターや扇子(→125ページ)などが作製された。

P125

HBMの際に「日本で開催される学会なんだから紋付袴で行くか?」「じゃあ扇子も作らないかん!」という与太話のノリでオーダーした扇子。川島教授は「隆蝶」、泰羅教授は「雅蝶」、中村部長は「かつ乃」と芸者風にアレンジされた名前が入っている。(かつ乃さんはまだ舞妓さん)ちなみに、HBMに紋付袴で出席案は諸事情により断念したそう。

(院長註:日曜日の朝7:00からやっている番組の書籍版です。放映は2007年8月19日だそうです。泰羅先輩こんな番組にも出ていたんですね。すごいなぁ。ニンテンドーDSの脳トレシリーズはこの時点で1400万本売れていたそうです。川島隆太教授もラグビー部出身だそうです。iPS細胞の山中教授も。大学は違いますが、なんかラグビー部OBの活躍がめざましいですね。昔の基礎医学の教授といえばいかにも学者然とした堅物ばかりのイメージがありましたが、今は全然違うみたいですね。なんか遊んでるみたいな楽しんでる感があって非常にイイですね。)

腔くうかこうか

「解剖学教室へようこそ」養老孟司、ちくま文庫、2005

P66

体腔を「たいこう」と呼ぶ人もある。「腔」の字は、「こう」と読むのが正しいからである。ただ、医学の領域では、昔から「たいくう」と呼んでいる。「腔」とは、解剖学では、からだのなかにある、すき間のことである。口のなかが口腔、鼻のなかが鼻腔。

渕先生偲ぶ会

平成26年1月26日(日)に昨夏亡くなられた渕貞二君(北九州市開業)を偲ぶ会が東京御茶ノ水の東京医科歯科大学内レストラン「あるめいだ」で行われたので日帰りで行ってきました。泣いたは笑ろたはで顔がぐちゃぐちゃになりました。元同級生は九州で2人きりなので、九州お茶の水会の時いつも一緒に行動しておりました。九州お茶の水会は2ヵ月に一度土曜日に、午前中の診療を終えた会員の先生方が午後3時半に博多の会場に集まります。6時頃まで講義を聞いて、その後、講師の先生を交えて懇親会。2次会にカラオケに行って、もう一軒行く時もあれば、ラーメンを食べに行くこともありました。最後はホテルの部屋に帰って飲み直し。夜中までいろんな話をしてました。ある時など、夜中に目を覚ましたら、渕君と先輩が議論をしてて、そこから参加して、もう一度寝たのは明け方という時もありました。

日曜の朝は大抵渕君が電話してきて、「起きてる?朝飯いくよ。」と2人でホテルのバイキング。9時から昼食をはさんで、午後3時まで講義を聴きます。そして解散。渕先生と「軽く一杯やっていこうか。」と天神のビアホールか、博多駅前の居酒屋でというのがいつものパターンでした。次の日もあることだからと午後6時頃博多駅で別れていました。熊本に帰るといつも家内が「楽しかったんでしょ。行く時と帰る時の顔の晴れ晴れ感が全然違う。」と言っておりました。いや楽しかったです。2ヵ月に一度ですけどそんな生活を10年以上続けておりました。

そんな渕君が九州お茶の水会に来なくなったのが6年前。平成20年の5月、馬場教授が来られた時が最後に会った時です。「九州お茶の水会に戻って来て欲しい。」とお願いしましたが無理でした。先輩に余程嫌な事を言われたのでしょう。僕も同じ人に、「誰がわざわざ金はろてまで、お前のどしょうもない講演を聴きに来るんじゃ。」と言われたことがありました。アホですよアホ。天に唾するというか、自分にブーメランのように返ってくるのがわからんようです。同じ言葉を熨しつけてお返しします。そんなこんなで、僕が九州お茶の水会に行かなくなってもうすぐ4年です。

偲ぶ会では、思い出の写真を振り返って、スライドショーが行われました。中で学生時代みんなが集まってくれて、教養グランドで野球をし、その後、男子寮の屋上でホットプレートをかき集めて、焼肉パーティーを毎年夏の恒例行事としてやっていたシーンが出てきて、懐かしく、またやってみたいと思いました。

どのスピーチも感動的で良かったですが、中でも、小栗勇人さん(千葉県柏市開業)が紹介した奥さんの手紙の「最高のだんなさまでした。もう一度生まれ変わっても会えるかどうか。それくらい最高のだんなさまでした。」という言葉。4浪1留で少し残念な感じも持っていた渕君に、元ANAのCAで、美人で完璧な感じのする奥さんにあそこまで言わせるとは、驚きを超えて感動しました。

確かに仲間を大事にする奴でした。仲間を大事にする奴は、家族も大事にするだろうとは思っていました。

出席者の半数ぐらいが自分が一番親しかったというような顔をしていました。20年以上会っていない人にも大勢会えました。芦澤之一君(東京都昭島市開業)とは時々集まる機会を作ろうと話をしました。昔からビデオを撮っている渡辺功君(名古屋市開業)は「捜せば、動画もあるかも。」と言っていました。

今回お世話になった幹事の中富寛君(東京都上野開業)平野滋三君(東京都神田開業)感動をありがとう。

そして渕貞二君いろいろ思い出をありがとう。

泣いて笑ってたいへんでしたが、帰りの飛行機の中で、心があたたまる気がしました。

東京を離れて北九州にもどって20年。それでも渕君を偲びたい人がこれだけ集まりました。当日来れなかった縁の深かった人も他に何人も思い浮かびます。幹事の中富君の「何にもしないままではあいつとの関係終われないと思って」と言う言葉が心に響きました。

漱石の病気

「漱石の病跡」千谷七郎、勁草書房、1963

P24

此処で漱石の神経衰弱、病気についてもう少し触れておかなければならない。此処で病気と言って来たのは、直接死因となった胃潰瘍、また亡くなった年の春、真鍋教授によって見つけ出された糖尿病など内科的、或は病理解剖学的に確認されたものは除く。それらについては長与又郎教授の報告があって、鏡子夫人の『漱石の思ひ出』の巻末にも転載されている。此処では漱石自身神経衰弱といっているもの、今日の知識を以てすれば、内因性欝病と診断して間違いはなかろうと思う病気についてである。神経衰弱という呼称それ自体には医学的に明瞭な定義はあるにはあるが、通俗的に用いられている意味はそれとは異なって、今日の神経症(ノイローゼ)のようなもので、その定義はかなり曖昧なので、此処ではそのような定義の穿鑿は不必要であるから、立ち入らないことにする。

内因性欝病と診断することは、狂気と診断することでもないし、また漱石の人格の価値を少しも傷つけることにはならない。むしろ欝病の受け取り方にこそ人格の真価が発揮される関係になるものでこれから順々にはいって行くつもりである。吾々はむしろ神経症という診断のうちに、或る種の人格の非難を見ているぐらいである。もし欝病という病名で不快を催される方があるとすれば、私は和辻哲郎宛書簡中の漱石の言葉「賛成出来ませぬか」をそのままお送りするよりないのであるが、そのような先入見を解消して頂くことがまた私の主旨の一つでもあることを断っておくのがいいと思う。

漱石の脳

「漱石の病跡」千谷七郎、勁草書房、1963

P1

今から二十三、四年前、東大の精神病学教室に入局して間もない、精神医学の西も東も分らなかった頃の或る日のことであった。其の頃、長与又郎博士の手によって、着任して間もなかった精神科の内村教授との共同研究のために、桂太郎を始め著名な明治、大正の政治家、学者、宗教家、文芸家など、いわゆる傑出人の脳が二十ばかり集められて、精神科教室に移されてあった。一つ一つガラスの脳壷にいれられて研究室の一室の棚に並べられてあった。診察の終った午後の閑散となったひと時、一人で何気なく、其の部屋にはいって行ったと思う間もなく、一つの脳に引き寄せられて、気がついたときはその脳の前に立っていた。素晴らしい脳だナ、と思った。それから脳溝の一つ一つの細目に眼を転じた。溝の細い岐れ目、それらに区切られながら隆起する脳回のうねりなどの仔細が、順々に脳裏に焼きつけられた。今でも瞼を閉じれば、その儘鮮明に浮び上るほどの強烈で深い印象であった。自分に絵筆の才能があれば、そのままいつでも再現出来ると思う。其の間二、三分ぐらいの経過であったろうか。其の他の脳は何だか遠くに霞んだようになって、そのままの位置でぐるっと頚を右と左に一回ずつ廻わしただけで部屋を出てしまった。廊下には誰れも居なかった。歩きながら考えた。「死んでも脳は生きている。恐ろしいことだ。・・・・・・併し肝臓や肺ではこうは行くまい」と気がついたとき、漠然と精神科を撰んだ自分に何処からともなく勇気のようなものがでて自然と足取りが軽くなった。それにしても誰の脳だろう? こう思いながらそのまま、其の方の研究を受持っていた教室の先輩の部屋に行って、あの左側の棚の二段目で、窓から三つ目ぐらいのところにある、前頭葉の物凄く発達している脳は誰れのかと聞いたら、「それは夏目漱石のだろう」と直ぐ教えてくれた。自分はうめきにならないうめきのようなものを腹の中に押し込んだので、「前頭葉のいいのは其の他に三浦守治教授のがある。それから内村鑑三のは側頭葉が、よく発達している」とつけ加えてくれたのを聞いたときは、もう上の空で腰掛けから立ちかけていた。

これに似たような経験は、戦後間もない頃上野の博物館に光琳の展覧会を見に行ったときにした。見終って最後の一室に、著名な現代日本画家の幾人かの、やはり有名になっていた画が掛けられていた。急に気の抜けた索漠とした境に連れ出されたような気がして、ここでは、入口に立ったままぐるりと見廻わしただけで出てしまった。この時は、主催者はいたずら者だと思った。

(院長註:筆者は元東京女子医大精神科教授。三木成夫先生が不眠症で受診し、千谷邸で行われた富永半次郎塾に誘われたそうです。類は友を呼ぶというか、すごい人の集まりの様です。三木先生の紹介で医学部を出てから東京女子医大の精神科に入局された先生も何人かいたそうです。)

死体洗いのバイト

「ヒトの見方」養老孟司、ちくま文庫、1991

P302

親しくそれを経験する、ということが限定されてしまうような情況に関しては、想像がしばしば現実を凌駕する。解剖学教室における死体の様相は、大江健三郎氏の『死者の奢り』に詳細に描かれた。氏の描写は実見に基づくものではなく、聞き書きによると推察される。

しかしそのために死者のイメージはかえって豊かにふくらんだと思われる。氏の才筆によって水槽の中の死体は活き活きと生き返り、やがて一人歩きをはじめたのである。

すなわち解剖学教室は「死体洗いのアルバイトがあるそうですが」という電話に悩まされるようになった。初めはぶっきら棒に、「そんなものはありません!」と答えていたが、たび重なるので、「どこで聞いたんですか!」と話の出所を追及することにした。ところが「友達に聞いた」という答ばかりで要領を得ない。この手の電話は数年前までひき続きかかり続けたが、無論、死体洗いのアルバイトは当時も無かったし、今も無い。考えてみればこれは芥川賞が解剖学教室という僻地に与えた一つの波紋だったのである。

現在の解剖学教室にはもはや奢れる死者の棲む水槽は無い。そのかわり鋼鉄製のロッカーが整然と立ち並んでいる。嘗ての陰翳はそこに棲んだかも知れない者と共に消えてしまった。遺憾ながら解剖学教室における大江健三郎氏の世界は、我が国の経済の高度成長と共に、どちらかというと手塚治虫氏の世界へと変容してしまったようである。

不眠とドーパミン

「時間の分子生物学 時計と睡眠の遺伝子」粂和彦、講談社現代新書、2003

P126

(前略)「不眠」はどうやら、脳の中の神経細胞間で情報の受け渡しをしている神経伝達物質のひとつ、ドーパミンという物質の働きが異常に強くなっていることも、わかりつつあります。

神経伝達物質にはアセチルコリン、ノルアドレナリンをはじめとして、多種多様な物質がありますが、それぞれがいくつかの特徴的な働きをしています。たとえば、アドレナリンは、交感神経系を中心に活躍する神経伝達物質なので、アドレナリンの作用が強くなると、血圧が高くなったり、鼓動が早くなったりします。

ドーパミンは、哺乳類である私たちの脳の中でも重要な働きをしていて、この働きが弱くなる病気としてパーキンソン病が有名です。そして、何よりも大切なことは、哺乳類でもドーパミンが睡眠の調節に深く関わっていることです。

たとえば、パーキンソン病では、脳の中のドーパミンの働きが減り、筋肉の硬直を伴う歩行障害や手の震えなどの症状が出ますが、それに加えて過眠傾向になります。そこで、ドーパミンの作用を強める薬を使って治療をしますが、今度はその副作用として不眠症になることがあります。

同様に、覚醒作用のあるアンフェタミンやコカインは、ドーパミンの作用を強くして眠気を抑えます。ですから、ドーパミンが睡眠・覚醒の調節に一役買っていることは確かです。その働きがハエの脳で強くなった時に、ハエも不眠になるというのは、まさに哺乳類で起きていることとそっくりなのです。

意志が内分泌をコントロール

「時間の分子生物学 時計と睡眠の遺伝子」粂和彦、講談社現代新書、2003

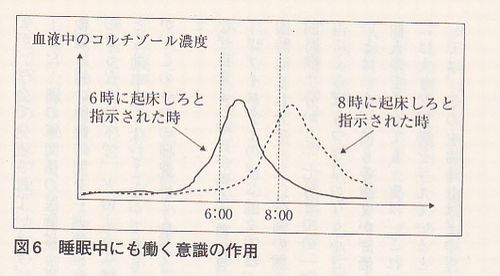

P48

朝八時頃に起きるように指示された時と、いつもより二時間早く朝六時に起きるように指示された時で、血液中のコルチゾール(副腎皮質ステロイドホルモン)の値を、前日の夜から、継続的に測定します。このホルモンは、普通、起床時間の一時間ほど前から、血液中の値が増えるものです。つまり、起床する用意を夜の間から始めるホルモンです。

すると、いつもより早い六時に起きるように指示された時は、六時に合わせて、このホルモンの値が増え始めるのです(図6)。前の晩に、いつもよりも早く眠ったわけでもないですし、夜中に緊張して目を覚ましたわけでもありません。このホルモンが増えることと、睡眠が浅くなることの関係は不明ですから、目覚ましが鳴る直前に目が覚めるという現象の直接の証明にはなりません。しかし、「明日、早く起きたい」、あるいは「起きなくてはいけない」という「意志」が、眠っている間にも働いていて、眠っているはずの脳が生物時計を使って、今何時なのかを推測して、起きるための準備を始めていることは確かなのです。

(中略)

さらに、この研究で興味深いのは、「意志」がホルモンの分泌という内分泌系を、睡眠中にコントロールすることができるらしいということです。意志によって左右することができる機能を動物機能、意志によって通常は直接的に制御することができない機能を植物機能という言葉で呼ぶことがありますが、ホルモンの内分泌作用は一般に植物機能に分類されます。また血圧・体温・消化吸収などを司る神経のことを自律神経と言いますが、この自律神経機能も、普通、意志では制御できません。それを意志の力で、それも睡眠中に制御するというのは、とても不思議なことです。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。