〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

免疫を考え直す

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P181

免疫を考え直す

自己と非自己を見分けるシステムを免疫現象の本質としている今日の免疫学は、老練の名医には不評である。というのは、免疫病といわれるもののほとんどすべてが迷宮入りとなり、治療ができなくなってしまっているからである。免疫病は、発症する体の部位によって、だいたいは膠原病(皮下組織)、リウマチ(関節)、白血病(白血球造血巣)などに分けられる。しかし、実際には体をつくるすべての臓器・器官に発症し、今の免疫学ではこの発症の原因もメカニズムもまったく把握できないのである。

ルドワランの胎生期のウズラとヒヨコの移植実験から始まった今日の自己・非自己の免疫学は、そもそも自然界でまったく起こりえないことを前提にしている。しかも、組織免疫、すなわち臓器移植のときの問題だけがクローズアップされている。だが、筆者のおこなった実験によれば、サメには主要組織適合抗原がない。つまり、サメや円口類では自己・非自己の免疫学は成立しないのである。

筆者の考える免疫の本質とは、白血球やリンパ球、組織球はもとより、生体を構成するすべての細胞における、細胞レベルの消化である。抗原抗体反応も、他人の組織に対する拒絶反応も、すべて細胞レベルの消化の一つの様態にすぎない。毒物や細菌、ウイルス、寄生虫、異種タンパク質などの消化がうまくいかなくて、消化産物で皮膚や気道粘膜に障害を生ずるのがアレルギーである。白血球や組織球は、ある物質や細菌、ウイルスなどにあうと、自動的に遺伝子が発現して消化を始める場合と、それらをそのまま共存させる場合がある。これらの反応のしかたは相手によって、あるいは体の状態(元気か、疲れているか)によって決まってくる。

そして、おもな免疫病は、白血球がバクテリアやウイルスを生きたまま抱え込んでしまうことが原因なのである。こうなると、白血球の膜の性質が変化し、遺伝子にも一部バクテリアやウイルスのものが入ってしまうため、正常な白血球とは違ってくる。抗核酸抗体もでき、このバクテリアやウイルスを抱え込んだ白血球が巣くったところを、正常な白血球が消化を始めるわけである。

ではなぜ、白血球がバクテリアやウイルスを抱え込んでしまうのだろう。その原因は意外なところにある。ヒトの鼻とのどには扁桃リンパ輪という臓器があり、じつはここでも白血球がつくられている。そして、ここが絶えず乾燥したり、空気が停留したりすると、常在菌やウイルスが白血球の中に共存するようになるのである。そして、乾燥と空気の停留の原因が意外にも、口呼吸なのである。言語を獲得したヒトだけに可能な口呼吸は、体の構造的には重大な欠陥だっのだ。

「姿勢を正し、あごを引き、おなかで呼吸しなさい」と、昔は小学校で習った。現代人は猛烈な忙しさの中で骨休めをおこたり、鼻呼吸より楽な口呼吸に走り、免疫病にとりつかれつつある。"スーパーシステム"のようなわけのわからない概念をもち出すことなく、これからは病気の治せる免疫学を構築していかなければならない。われわれ生命体が、宇宙という環境に生まれたエネルギーの渦でしかないことを考えれば、自己・非自己を区別すべく免疫系ができているなどというのは、進化を人間の価値観でしか見ていないダーウィニズムとまったく同じ、観念論でしかない。

ニワトリは歯の遺伝子を持っている

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P176

ところで、グールドは有名な『ニワトリの歯』の中で、ニワトリに歯の遺伝子があることを検証した実験を紹介している。グールド自身がやったものではないが、胎生期のヒヨコの組織とネズミの歯胚の間充織(間葉組織)を用いて、免疫寛容なヌードマウスの目にニワトリの歯の組織をつくることに成功し、ニワトリが歯の遺伝子をもっていることを検証した実験である。しかし、このように胎生期の組織やヌードマウスを使わずとも、たとえば、サメの成体への皮膚移植によって、アフリカツメガエルにアスピディン(太古の昔のアパタイトを含んだ甲羅) の遺伝子があることを検証することができる。

寝相、片噛み、口呼吸

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P160

進化を考えると病気の治療法が変わる

歯並びの悪さが遺伝子の突然変異によるはずがない

筆者の本業は口腔科の医者である。今でも週に三回は臨床の場に立って患者さんと向き合っている。そんな筆者が、現代生物学から完全に抜け落ちている「重力」の重要性に気づき、進化が重力を中心とする生体力学対応で起こったということを確信するにいたったのは、じつは口腔科の臨床で得た知見によるところが大きい。

口腔科であつかう顔の病気に、顎顔面変形症というのがある。この病気は、あごや顔の形がゆがんでいるとか、つぶれているとか、左右差があると感じた人のうち、そのことを気に病んでいる場合をいい、本人がまったく気にしていない場合は病気としてあつかわない。この顎顔面変形症の基礎をなす疾患が、歯並びの乱れやゆがみ、噛み合わせの狂いなどである。

これらの疾患は、昔から「乱抗歯」や「歯列不正」とよばれ、歯列矯正医という歯科の一つの技術部門の集団がおもに処置を担当していた。この集団の学会関係者は、一本の歯に約二〇グラムから七〇グラムの力を歯の横軸に負荷して歯を動かすことを専門にしていながら、歯列不正の原因は不明ないし遺伝であるという立場をとる学者で構成されている。彼らのあいだでは、最近の日本人の歯列の乱れの急速な増加が、あごの遺伝子と歯の遺伝子が別々に機能してそのアンバランスで生じるとした主張がまかり通っている。つまり、歯列不正の原因を、あごや歯の「小進化」と称し、戦後の二〇年から三〇年で急速に変化している日本人の身長や顔の骨格系の変化をすべて遺伝現象として理解しているのである。人類学者の主流もこれに同調しているから話がこじれる。

筆者は、約三〇年前から、顔の形や歯列弓の乱れ、身長などの変化は遺伝的因子のみでなくて、生活習慣で生ずる外力や栄養など種々の外的要因が関係すると考えて、臨床研究を続けてきた。学生時代の三木成夫(当時、東京医科歯科大学助教授)の形態学の講義で、われわれの体は遺伝子の制約範囲内で外力その他の環境因子から受ける作用にしたがって、必然的に形や機能が決まるということを肝に銘じていたからである。

筆者の研究によれば、虫歯、ケガ、それに奇形の三つを除いて、あごや口、顔面に生ずるほとんどの疾患は、生体力学つまり生活習慣によって顔やあごに加えられる外力で起こる。体の使い方の偏りや誤りで起こる疾患であるから、筆者はこれらを一括して機能性の疾患とよんでいる。体の使い方の偏りなどは通常癖として一括される。これらは、おもに寝相、片噛み、口呼吸(鼻でなく口での呼吸)の三つの癖で、顔の形も姿勢も決まってしまうのである。寝相や噛み癖で、歯やあごの骨に対して三〇グラムから三〇〇グラムくらいの力がかかる。これは簡隼にストレインゲージで実測できる。自重で顔がつぶれてしまうのである。

たとえば、右手でほおづえをつく習慣があれば、もうそれだけで歯並びは乱れてしまう。また、片側だけで噛むくせがあったり、片側を下にして寝る習慣があったりすれば、歯並びが乱れるだけでなく、からだ全休がゆがんでしまうことになる。なぜなら、噛むという動作は、あごの一部分で完結するものではなく、噛むためには、直接噛むことに関係ない他の筋肉を連動するからである。つまり、噛むことは全身運動であり、片側で噛むということが続けば、それなりに体形がゆがんでくるのは当然のことなのである。

さらに、生活習慣によって顔がつぶれたり体がゆがんだりすると、免疫病を併発することも一連の臨床研究で発見した。骨格の中に免疫系のかなめとなる骨髄造血巣が存在するからである。ここに、臨床研究と基礎研究が完全につながったのである。

場の理論

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P148

「場の理論」はバトラーという動物学者が発見した哺乳類の歯に関する法則である。哺乳類には、大きく分けて前歯、犬歯、臼歯(奥歯)の三種類の歯がある。この三つの歯を、未完成の状態(歯胚という)のときに入れ替えると、入れ替えた場所に生えるべき歯になってしまうというものである。たとえば、前歯を臼歯の位置に移植すれば、立派な臼歯になる。犬歯を前歯の位置に移植すれば前歯になってしまう。遺伝子は同じで、歯の形が大きく変わってしまうのである。

この理由は、哺乳類のあごに「場」があるからである。「場」とは、筆者が本書で再三強調している、血流によって引き起こされる流動電流の強弱の分布に相当する。哺乳類のあごには関節はただ一つしかない。重力環境であごを動かせば、その先端と根元で血液の流れ方が違うであろうことは直感的に理解できると思う。ちなみに昶虫類のあごは六つの関節でできている。昶虫類の歯はもともと前歯も奥歯もそれほど変わらないのだが、これはそのあごの構造から先端も根元も同じような動き方をするため、流動電流に局在性がないことによるもので、昶虫類では「場の理論」は成立しない。

行動様式を変えることで形や機能が変化し、体内の「場」すなわち電流の流れが変わり、局所を構成する細胞の遺伝子の発現のしかたに何らかの影響をおよぼすのであろう。そして、遺伝子重複などのメカニズムがはたらいて、非常に長期間で見れば、獲得形質が遺伝子のレベルでも記憶されることになるのではないだろうか。

90分の波

「胎児の世界」三木成夫、中公新書、1983

P180

人間のつくった”時間割”も、これと意味は同じであろう。小学校の四五分間授業は、大学では倍の九〇分間になっているが、このからだには、目には見えぬ、この九〇分の波が同じように隠されていることを、見すごしてはならない。これは睡眠中の脳波から実証されたことだが、昼間もまた同じ波があることを、人びとは長い生活をとおして会得していたのであろう。

「時間の分子生物学」粂和彦、講談社現代新書、2003

P135

一回のノンレム睡眠ーレム睡眠サイクル(これを睡眠周期とか睡眠単位と呼びます)が九〇分程度で、一晩のうちにこれを四〜五回繰り返すのが平均的です。

7日の周期

「胎児の世界」三木成夫、中公新書、1983

P177

一方、生物のからだには、しばしば、こうした波動現象が刻印され、天然のオシログラフとして永くとどめられることがある。すべてのリズム構造がそれだ。なかでも樹木の年輪はその代表と目されるが、その切り口に浮かび上がる規則的な同心円は、薄く濃く薄く濃く繰り返される。この模様は四季の推移をありのまま映し出している。次項で述べる宇宙リズムのそれは忠実な記録だが、屋久島の樹齢三〇〇〇年を超えるあの杉の古木の断面には、とくに天平時代を告げる、鮮明な年輪の綾が見られるともいう。

この年輪の構造が動物にも見られることについては、あまり知られていない。それは、動物の細胞が成長とともに剥がれ落ちて跡をとどめないという先入見があるからであろう。しかし、たとえば歯や爪などの硬組織にはその記録が正確に残る。とくに歯の断面には年輪と同じ同心円の縞模様が見られる。人間でも動物でもそれは変わりはないという。

お茶の水の高台は″ニワトリの四日目”と出会った思い出の土地だが、東京高等歯科専門学校は、この高台の同名女子校を引き継いで創設された最初の国立歯科専門学校といわれる。岡田正弘教授はその薬理学教室を育て、医科歯科大学となってからは長く学長の要職につかれたが、その慧眼は、この断面に見える縞模様の意味を見逃しはしなかった。研究室では、鉛が硬組織に沈着する性質を利用して、醋酸鉛の水溶液の静脈注射が一定の日付でウサギにほどこされた。自然は人間の目にのみその謎を明かすといわれるが、結果は明瞭だ。黒の縞が鮮やかにその日付を記している。断面の縞模様はじつは″日輪構造″だったのだ。夜と昼のリズムはふつうの染色標本でもはっきり見える濃淡の縞となって、わたしたちの歯に刻印されているという。

岡田教授は、このなかで「七日の周期」を見出す。わたくしは、これを科学史に燦然と輝く発見の一つではないかと思っている。そこでは明らかに、七つ目近辺に同じ感じの縞が繰り返されている。ウサギにも七日の周期があるのだ。その目で見ると、どんな動物の硬組織にも、そうした縞模様は秘められているという。

地球の生物のからだには、七日目ごとに、何か目に見えぬ不可思議な波がそっと忍び寄ってくるのか。肉親との死別の衝撃は、明らかに七日を一区切りとして、それは遠のく。もはや肉体感覚とでもいうものか。

病いが癒えるのも同じだ。七日目ごとにひと皮剥がれていく。薬は、だから一週間分という。細菌との関係も人間関係と同じペースで改善されていくのか。一般にどんな争いごとも、いわば「初七日」が過ぎると、目に見えぬ飽きがくるものだ。それは、まさに七週でもって一段落を告げる。人間のからだの営みには、七日目に極限状態を迎え、ここで脱皮をおこない、八日目からふたたび新たな態勢で出発する、一つの大きな波があるのであろう。ユダヤ人の肉体感覚は七日目を完全休養日と定めている。今日も世界じゅうにおこなわれているこの週暦は、したがって、一部の人間の恣意によって制定されたのではない。細胞の原形質レベルですでに満場一致で決まったものだ。そしてこの周期は、まだ現代人の一部には女性の月の周期のように生きつづけている。

いのちの波

「胎児の世界」三木成夫、中公新書、1983

P176

いのちの波

すべて生物現象には″波″がある。それは、個々の動きを曲線で表わすと、そこには多少にかかわらず波形が描き出されることを意味する。山があれば谷があり、谷があれば山があり、というように両者はなだらかに移行しながら交替する。これは、上り坂があれば下り坂があり、また下り坂があれば上り坂がある、といいかえてもよい。そこには、だから当然、一つの繰り返しがある。山なら山の形が、少しずつ形を変えながら僅かに異なる周期でもって繰り返される。ふつう繰り返しというと、同一物のそれが連想されるが、自然界にはそのようなものはない。どんなに似通ったものにも、両者のあいだには必ず微妙な違い、ニュアンスがなければならない。あの水面に立つ波模様を見ればいい。ここではまず、生物現象に見られる各種の波についてふりかえってみる。

初めに、細胞を見よう。たとえば神経細胞の活動状況を電気的に調べると、それが一個の場合は「細胞波」、集団の場合は「脳波」としてそれぞれ記録される。もちろん、秒以下の周期でもって、前者は簡単な波形を、後者は複雑な波形を描き出す。

次に、臓器を見よう。その平滑筋をもったものは収縮を繰り返す。血管は目に見えぬ幅で律動する。心臓は、生きていることの唯一の証しのように不眠不休の搏動をつづける。鰓呼吸も同様だ。肺呼吸にない力強さがある。この鰓の母体をなす腸管は蜻動する。胃袋も膀胱も、そしてあの子宮も、すべてが波を打つ。

これは個体についてもいえるだろう。その活動と休息の波はとりどりの周期でもって現われる。それは睡眠と覚醒の波であったり、好調と不調の波であったり、さまざまだが、これが種の次元となると、もっと大規模だ。魚の回游と鳥の渡り、これはもはや地球的な往復運動ではないか。このほかに、種の興亡の波があり、体形の周期的な変化がある。たとえば大和民族は数百年の周期で長頭と短頭を交替させるというが、それは頭蓋骨のゆるやかな搏動か。しかも、それと歩調を合わせるかのように、その身長もまたゆるやかに伸び縮みするという。

ウォルフの法則

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P89

ウォルフの法則

体の使い方を変えれば骨の形が変わってしまうことを、経験的法則性として今から100年も前に提唱した人がいた。ドイツの医学者ウォルフである。かれの主張は「ウォルフの法則」とよばれ、骨の力学的特質を明らかにした法則として次のように要約される。

「骨の形と構造は、使い方を一定にしておくと、その使い方にしたがって、使いやすい形に変化する」

骨の力学的特性に最初に気づいたのは、チューリッヒエ科大学の数学の教授だったクルマンである。クルマンは一八四五年に、友人の解剖学者マイヤーの示す標本を見て、ヒトの大腿骨の骨頭の構造(骨髄の形)が、骨にかかる力の走る線に一致していることに気づき、骨の力学的構造解析を始めた。このクルマンとマイヤーの基礎研究を大きく発展させたのが、ベルリン大学の外科の教授であったウォルフである。

ウォルフは二〇年におよぶ臨床の骨の手術で得られた経験をまとめ、七編におよぶ分厚い論文を発表した。一八九二年にはこれを集大成して、「ウォルフの法則」として提唱したのである。

「ウォルフの法則」は、時の生理学の法則として一世を風摩した。この法則の樹立の過程をつぶさに文献で追うと、学問の確立の手続きが、第1章で述べた「学術論法」のヒエラルヒーに模範的に則っていることがわかる。ウォルフは、クルマンとマイヤーが端緒をひらいた骨の構造と力学的な性質との関連性の解明をする方法として、まず骨の手術による治療法を選んだ。骨を削ったり、いったん切ってまたつなげたりする難しい手術の場合、手術後、手や足の機能が元通りであるとはかぎらない。その場合、自然に機能が元にもどり、形も微調整されて元の形にもどると思ったら大まちがいであった。

機能が変わると、形も、その使い方という機能の変化にしたがってますます変化することに気づいたのである。機能が変われば形がさらに変わり、形がさらに変わればその使い方もさらに変わってしまう。こんなふうにして、どんどん形が変わってしまったのである。

そしてこれを治療術・医術に応用して大成功をおさめた。この段階で経験的法則性として「ウォルフの法則」を提唱したのである。(後略)

がん家系の呪縛におびえない

「いのちの体操 きくち体操奇跡の実例」菊池和子、宝島社新書、2013

P170菊池=菊池和子「きくち体操」創始者

今=今充弘前大学名誉教授、医学博士

がん家系の呪縛におびえない

今 がんになりやすいがん家系といわれる人たちでも、環境を整えれば病気にならなくて済むのです。たとえば、前立腺がんの場合は素因が40%で、環境因子が60%ともいわれています。

菊池 それでも、がん家系でご両親やご兄弟など、近しい人ががんにかかると不安になると、皆さんおっしゃいますね。

今 それはわかりますが、その不安が駄目なんです。きくち体操のいいところは、医者に「駄目だ、駄目だ」と言われて不安になったところに、「そんなことはない、大丈夫ですよ」と言って、それを取り除いてあげるところなんです。恐れや不安を抱いていると、副腎のストレスホルモンであるコルチゾールの分泌も多くなり、ストレスによって血流も悪くなります。

ですから、アメリカの女優さんが、遺伝的な乳がんを恐れて乳房を切除してしまうというニュースがありましたが、私は賛成できません。もちろん、それは個人の生き方ですから否定もしませんが、生活を整えていくことで、十分にがんの発症は防げるわけです。

ストレスをためずに、きくち体操で体を動かして血流をよくすること。これでほとんどの病気は防げるし、よくなるんです。

麺なし麺屋さん

糖質制限食の流れがある程度形に出てきているようです。リンガーハットではとうとう麺なしメニューまでできたそうです。麺ぬきの注文が増えてきたからだそうですが、すばらしい対応だと思います。

今やプリン体ゼロ、糖質ゼロの発泡酒は各社出していますし、缶チューハイでもどんどん増えてきているようです。もちろん院長もそういうものを選んで買っています。もはや食品業界では当たり前の流れなのでしょうか?

あごと腸を動かすことで免疫力が上がる

「いのちの体操 きくち体操奇跡の実例」菊池和子、宝島社新書、2013

P179菊池=菊池和子「きくち体操」創始者

今=今充弘前大学名誉教授、医学博士

あごと腸を動かすことで免疫力が上がる

今 きくち体操で大切にしているものは運動と、食べ物だと私は思います。

菊池 おっしゃる通りです。がんや病気をされた生徒さんには肉食を控えて野菜を多くとるなど、食事指導もしています。食事を変えた人ほど早くよくなっているのです。

今 私に言わせれば薬食同源で、日々食べている食事が薬になるということです。

さらに量は腹八分に抑え、よく噛むことです。噛むことで機械的な刺激を脳に与えられることはもちろんですが、そのときに出る唾液の中にはさまざまなホルモンがあって、成長ホルモンも含まれているんですよ。だから唾液を出すためにあごも動かすことが大切なんです。

菊池 きくち体操ではとにかくよく噛むことを勧めています。ゆっくり食べるということは、昔の食事の教育がそうでした。ごはんを口に入れたらきちんとお箸を置いて噛んで飲み込んでから、おみそ汁を飲んで、おかずをいただく。次々パクパク食べると叱られたものです。

今 そうそう。。文字通り、箸を置くということですね。

菊池 いっぺんに口に入れてごちゃごちや食べるのはお行儀が悪いというしつけをされてきました。行儀よく食べると味覚が育つんですね。別々に味わうから、舌も敏感になる。昔の教育は本当に理にかなっていました。

今 私なんかは男だから、親父から「武士は早飯・早糞だ!」としつけられ、さらに医者の仕事、特に外科は多忙だから、若い頃からとんでもなく早食いでした。今は意識的に、数えて噛んでいます。30回が目安ですが、そうやってみると、玄米などは30回噛んでも足りないなということがわかるんです。これまで意識せずに食事をしていた人は、喘んだ数を数えながら食事をするといいでしょうね。

菊池 それに私はもののない時代に育ったでしょう。ですから、食べ物を食べるということをとても大切に考えているのです。

今 私もそうです。食べ物を粗末に扱う最近の風潮は理解できません。それに、食べることは免疫力を上げる効果もあるんです。栄養を補給するためだけなら注射や点滴もありますが、それはあくまでエネルギーを補給するためのこと。やはり、腸管を通して栄養を吸収しなければ免疫力がつかないということが、近年の研究でわかっている。だから腸も動かさなければ駄目なんです。

今治に帰ってきました

GWを利用して今治に帰ってきました。数年前までは大分発神戸行きのダイヤモンドフェリーが途中松山に寄港するのでそれを利用していたのですが、数年前から松山寄港を取り止めたので、現在は臼杵ー八幡浜のフェリーを利用しています。

自宅から臼杵港まで123km、3時間20分、臼杵港から八幡浜港までフェリーで67km、2時間25分、八幡浜港から実家まで106km、3時間5分、港でフェリーの待ち時間もありますので、結局10時間かかってしまいます。朝8時10分に出て着いたのが夕方6時過ぎでした。

高速を利用する方法もあるのですが、大分に行くのに一旦佐賀の鳥栖まで向かい、そこから大分に向かうので到着時間にあまり差がない、などの理由で利用していません。あと大分や愛媛の高速はほとんど1車線で追い越し車線が所々にしかないので、後ろに付かれると、気が急いて疲れるので、利用していません。松山市内で街中を走るぐらいで、ただひたすら海岸線を走って行きます。

久しぶりに会った両親も元気そうで、墓参りも出来ました。

今まであまり余裕がなかったので素通りしていたのですが、臼杵も八幡浜も漁港として有名です。海鮮が食べられる所がないかと調べたら臼杵では臼杵みなと市場で、八幡浜ではどーや市場で海鮮バーベキューや海鮮丼が食べられることがわかって、場所も調べていったのですが、今回も結局時間の余裕がなく、機会がありませんでした。

八幡浜港は下の港湾ビル以外に道の駅「八幡浜みなっと」やどーや市場、アゴラマルシェなどが集まっており、ちょっとしたテーマパークの感じで食事やみやげものを買ったり、観光を楽しめるようになっていました。

下が八幡浜港の港湾ビルです。雨は降ってなかったですが曇っていました。

行きは宇和島運輸、帰りは九四オレンジフェリーでした。九四オレンジフェリーは1Fの車両甲板から2Fの客室への移動にエスカレーターを使います。これフェリーの中です。最初乗った時は驚きました。これかなり珍しいと思います。

多剤大量処方

「脳内麻薬」中野信子、幻冬舎新書、2014

P85

このように、向精神薬は一つの症状に対して多種類存在します。その背景には、それぞれの神経伝達物質が、脳の異なる場所で様々な機能を果たしていることがあります。

したがって、ある神経伝達物質の量を増減する薬を投与すると、必然的にその伝達物質が働いている脳のほかの部分にも影響が及びます。向精神薬にとって、副作用は避け難いのです。ですから効き方の微妙に異なる薬品を多数組み合わせてできるだけ効果が上がる方法をさぐるわけです。

しかし、今度は別の問題が生じます。向精神薬の副作用とは、意図しなかった場所での神経伝達物質の増減ですから、その症状は何らかの精神病と類似していることが多いのです。

統合失調症の治療のためにドーパミンの効果を抑える薬を投与すると、ドーパミンの不足によって起こるパーキンソン病の症状が現れるのもその例です。そうすると今度はその新たな症状を抑えるために別の向精神薬を投与する必要があります。さらに離脱症状といって、ある薬の量を減らそうとすると不快な症状が出ることがあります。

こうなると、どれが本来の症状なのか、副作用なのか、離脱症状なのか見極めにくくなり、一度投与を始めた薬はなかなかやめられなくなります。

こうして患者が飲む薬の量も種類もどんどん増えていくのが多剤大量処方です。多剤大量処方については医学会・政府から何度も注意喚起がなされていますが、以上のような理由でなかなか改まらないのが実情です。

睡眠薬と向精神薬

「脳内麻薬」中野信子、幻冬舎新書、2014

P84

睡眠薬はもっとも古くからあり、かつポピュラーな向精神薬でしょう。現在では睡眠導入剤ということのほうが多いですが、病院でも町の薬局でもよく見かける薬の一つです。しかしその成分は大きく変化してきました。

20世紀初めに用いられていたのはGABA受容体に作用するバルビツール酸系と呼ばれる睡眠薬でした。しかし依存性もあり少量で致死量に達するために死亡事故が起き、使われなくなりました。

次に現れたのは1960年代から用いられているベンゾジアゼピン系の睡眠薬で、先ほどのトランキライザーと同じ成分です。これも副作用が強く、1980年代からは同じくGABA受容体に作用する非ベンゾジアゼピン系が用いられるようになりました。さらにメラトニン(ないしは類似の作用を持つ物質)も使われています。これはホルモンであり、私たちの体の中に自然に存在します。依存性がなく危険も少ないとされています。

抗精神病薬は、おもに統合失調症の治療に用いられる薬です。統合失調症は非常に有名な精神病ですが、原因がまだ明らかではなく、多くの仮説が提出されている段階です。

その中では大脳辺縁系(意識しない脳)におけるドーパミンの過剰が原因であるという説が有力で、したがって抗精神病薬もおおむねドーパミン受容体を遮断することで症状を改善するものが多くなっています。

この代表的なものがクロルプロマジンやハロペリドールと呼ばれる薬品ですが、残念ながらこれらにも副作用があります。ドーパミン受容体は大脳辺縁系以外にも脳内のいろいろな場所にありますから、これらの薬はそういう場所でも働き、ドーパミン不足を招いてしまいます。

そうなると前出のパーキンソニズムを発症したり、じっとしていられない、しかめ面をしてしまう、首が傾斜するなどの症状が現れたりすることがあります。

パーキンソニズム

「脳内麻薬」中野信子、幻冬舎新書、2014

P79

これまで述べてきたように合成ドラッグは、「合成ドラッグを開発しよう」という意図のもとに悪の科学者が発明したというようなものではありません。医薬品の製造過程で偶然に発見されたり、別の目的で使われていた医薬品が、ドラッグとして(そもそもドラッグは薬の意味なのですが)使用されてしまったりして合成ドラッグが生まれたのです。

したがって、人間が精神の病を治療する薬を開発し続ける限り、それが意図しなかった効果を発揮する危険は常に存在するといえるでしょう。

このような例で興味深いのが「薬剤性パーキンソニズム」という「病気」です。

パーキンソニズムを理解するためにはパーキンソン病という病気を知らなければなりません。パーキンソン病は高齢者に多い、手足の震えやマヒを特徴とする病気です。日本では難病に指定されています。この病気の人の脳は、神経の異常によって神経伝達物質のバランスが崩れています。つまりドーパミンが不足し、アセチルコリンが多くなっているのです。この病気の患者は日本だけで10万人以上いると推定されています。

運動神経の興奮については、アセチルコリンが促進(アクセル)、ドーパミンが抑制(ブレーキ)の役目をしています。

パーキンソン病になるとアクセルだけで、ブレーキが利かない状態になり、手足が震え出すのです。治療にはいろいろな薬が開発されていますが、面白いことにインフルエンザの治療薬であったアマンタジンという薬が偶然パーキンソン病に効くことがわかり、治療に利用されています。このように向精神薬といわれる精神の病気の治療薬は、偶然、効果が発見される例も多いのです。

薬剤性パーキンソニズムというのは、アマンタジンの逆で、精神の病気のための薬がパーキンソン病の症状を作り出してしまうというものです。こうした作用を持つ薬品は次のように多くのタイプが知られています。

*ドーパミンの働きを妨げる抗精神病薬、抗うつ薬など

*カルシウムの働きを妨げる薬品

*抗ガン剤

*血圧降下剤

*頻尿治療薬

*免疫抑制剤

*認知症薬

*抗てんかん薬

この中には明らかにドーパミンの働きを妨げアセチルコリンを増加させることがわかっているものもありますが、よくわからないものもあり、さらなる研究が待たれています。

ひれはどうやって足になるのか

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P88

呼吸法については、エラでも数時間は空気呼吸できることがサメの観察でわかった。エラの一部が袋状になって肺になるのは時間の問題である。

最後に残された問題は、ひれはどうやって足になるのか、ということである。従来の脊椎動物の進化の問題は、これに集約されるといってもよいだろう。突然変異か、環境に適応したのか、諸説入り交じって進化論争がくり広げられてきた。

しかし、上陸にともない前述のような変化が起こったことを検証できた時点で、ひれがどうやって足になったか、という問題は、じつに些末な問題にすぎなくなっている。

というのは、流動電流の変化によって局所の細胞の遺伝子の発現のしかたが変わり、骨のつくり換えが起こる以上、体の使い方を変えれば骨の形も変わることは明らかだからである。ひれが足になるのは突然変異などによるものではなく、陸に上がったサメが苦し紛れにのたうち回りながら一生懸命地面をはった結果である。

デボン期に地殻の大変動か起こり、海で泳いでいた数万のサメが短期のうちに汽水に閉じこめられれば、水を求めて陸をいっせいにのたうち回ったり、水がなくなれば苦しまぎれに暴れ回るのである。九割方は死んで、一割方生き残ったとして、残ったサメはほとんど同じ行動をとることとなる。つまり無目的にのたうち回ったり、水を求めて陸をはうのである。このときにひれと胴の使い方がどのサメもほとんど同じようになる。そうすると骨と軟骨への力のかかり方が変わり、流動電流の変化によって局所の細胞の遺伝子の発現のしかたも変わり、骨の形が変化するのである。

ひれであったまっすぐの骨に関節ができたのは、骨が折れたことに由来する。骨は一定方向に反復荷重をくわえると細くなりやがて折れる。それがやがて関節になるのである。

芸大での講義

「胎児の世界」三木成夫、中公新書、1983

P102

お茶の水の高台から上野の杜に職場が移されたのは、ちょうどそんなときだったと思う。それまで週一回の講義に通いつづけて何年かがたっていた。深い木立におおわれたそのキャンパスは、岡倉天心を源流にもつ一つの流れが、時代の怒濤にたえながら、いまなお秘めやかに息づいているのが見られ、そんな情景に接するのがわたくしには楽しみであった。樹下石上といったその佇まいに、ある種の生理的な適合をおぼえていたのであろう。そこでは「生命の形態学」という話を、毎回一時間半しゃべる教師の像を、柵ごしに"珍獣"を見る少年のまなざしで眺める若者の姿があった。ときに「質問」と称してやって来るのは、ただもっと近くでこの生きものの″フォルム″を眺めるのが目的だったようだ。

しかしそのうちに、この教師を”医者”と認めたかれらは、こんどは、かなり現実的に病気の相談をもって来るようになる。こうして昭和四十八年、この学園にその種の施設が誕生したとき「最もふさわしい医者」として推挙されるのだが、その新しい職場は、まことに厳しい試練の場とならざるをえなかった。それまで講じてきた「生命論」の真価が問われはじめたからである。いってみれば、それは講義実習の場にほかならなかった。

このとき、思いもかけぬ新しい授業が大学当局から委嘱される。「性」の組み込まれた「保健」の講義だという。一瞬、たじろぐ。しかし考えてみれば。この職場の医師としては当然の義務かもしれぬ。ここで、あの受精のメカニズムが道徳のオブラートにつつまれた授業風景が、目に浮かぶ。いったい、白墨で黒板にそうした仕組みの絵を描けというのか……。わたくしは、はからずも、それまでほとんど問題にすることのなかった、このいまわしい題名のカリキュラムの実態に接することとなったのである。自分にできる講義は何か。

この答えは、しかしすでに出ていた。それはのちのⅢ章であらためて述べるように、「性」の営みとは、本来それに続く次代の「生」を抜きにして考えることのできないもの、という、このひとことであった。要するに「妊娠」の真相解明なしに性を語ることはできないのである。そうだ。あの「母胎」の奥の壮大なドラマを若者だちといっしょに見よう。長い勉強の成果が、むしろここでこそその真価を発揮することになるのではないか。

ポイントは血流

「いのちの体操 きくち体操奇跡の実例」菊池和子、宝島社新書、2013

P166菊池=菊池和子「きくち体操」創始者

今=今充弘前大学名誉教授、医学博士

今 それに体を動かすということは血行がよくなる。血液の流れがよくなると、それによって酸素や栄養といった人間にとって必要なものを全身に運んでこれるわけです。同時にリンパの流れもよくなります。

菊池 それに単に体を動かすのと、きくち体操のように体に意識を向けて動かすのでは、血液の流れに雲泥の差があると気がついたのです。しかも意識を向けたところに血液がしっかりと流れるという体験も常にしています。

今 もちろんです。痛みもなくなります。というのも、血流が滞るから、そこに乳酸などの異物がたまって硬くなり、痛むのです。だから私は、ひざが痛いという患者さんが相談に来ると、痛み止めを出さずに、「慌てずに少し経過を見なさい」と言うんです。

菊池 確かに生徒さんたちも、少しずつでも動かすことで痛みがとれていく人ばかりですよ。

今 そうです。動かせばいい。ひざ痛で死ぬことは滅多にありません(笑)。腰痛の場合は内臓の病気が隠れていたりするので注意が必要ですが。

もっとも、その中で怖いのはがんだけです。ただ、がん細胞というのは誰でも毎日3000〜7000個できている。それを人間がもともと持っているNK(ナチュラルキラー)細胞などが殺してくれることで、正常な状態を保っているのです。ところが、心身ともに疲労するとがん細胞を殺せなくなる。免疫力・自己防衛機能が下がった状態です。それが続くとがん細胞が増殖して、いよいよがんになるのです。

菊池 そこにも血流が関わっているのですね。

今 そうです。血流が悪くなると、NK細胞の力も衰えます。低体温も免疫力を下げる原因になりますが、これも体を動かして血流をよくすれば改善します。

菊池 実際に、きくち体操をしたことでがんが消えた方はたくさんいます。甲状腺がんでお医者さまに診断書までもらった人が、体操を続けただけで大きな腫瘍がすっかり消えたことも……。

今 もちろんそういうこともあるでしょう。特に甲状腺がんは治りやすいがんのひとつです。もっとも医師の視点で考えれば、大きな腫瘍が消えるということは、にわかには信じられませんが、実際にそういう事実があったのですからね。のう腫なども消える可能性はあります。

菊池 私にはどういう理由で治るのかわかりませんし、今先生でも信じられないでしょう。でもそういうことがきくち体操の教室では起きるのです。先天的な病気で、「もう治らない」「助からない」と言われた人も、きくち体操をすることで治ってきました。

”女の方が男よりエライ”なんてことは世の中の常識

週刊文春2015.4.9P58伊集院静の「悩むが花」

Q女の同僚と話していて、「デートの食事の時は割り勘なんてもってのほか。男性が出してくれなきゃ」と言われたのですが、なんでこういうことが当然のように言われているのでしょう? 男女平等が求められる世の中において、いまだに世間では「割り勘はNG」と言われていることが、僕には納得できません。僕はといえば、給料も少ないので、絶対に割り勘がいいです。といっても、デートする相手もいないのですが……。(30歳・男・会社員)

A君ね。会社の同僚と少し話した話題を、わしのところへ持ち込むのはやめてくれんか。

君たちの暇な話に、わしはつき合ってられるほど暇じゃないんだよ。まったく……。

女性と飯を食べて、その金を男が払うのと、男女平等はまったく関係がないから。

第一、男と女が平等なわけないだろう。 男と女が平等なら、なんでこんなに男ばっかりが働かされとるわけ。

そうだろう?

えっ? なぜ男ばかりが働かされたり、戦いに出たりするかって?

君、三十歳にもなって、そんなこともわからんのかね。

子供の時に、学校でちゃんと教わったでしょうが。

女の方が、男よりエライからだよ。

そんなこともわかってなくて、三十歳まで生きて来たのかね。

”女の方が男よりエライ”なんてことは世の中の常識でしょう。歯ミガキは白、消防車は赤みたいなことと同じでしょう。

えっ? そんなこと聞いたことがないって。

じゃ、今からおぼえりゃいいでしょう。

平均寿命だって、女の方が長いし、一家の財布も女が握ってるし、昼間っから家で頬杖ついてテレビを見ることができるのは、男よりエライからに決ってるでしょう。

”僕は給料も少ないので、絶対割り勘がいいです”って。

金ないんならデートなんかするなよ。

えっ? デートの相手がいない。

知るか、そんなこと。

ごちゃごちゃ言っとらんで、働け!

おもかげーーー原形について

「胎児の世界」三木成夫、中公新書、1983

P118

おもかげーーー原形について

胎児の顔貌にただようものーーーそれはまぎれもない動物のおもかげであった。あの軟骨魚類のおもかげが、アッという間に肥虫類のそれに変わり、やがてそれが哺乳類に向かっていく。ニワトリの発生で見た″まぼろしの上陸劇″そのものであった。そこでは、この様子がからだの内景で観察されたが、ここでは外景、それも顔という最も身近のものでこれが見られた。

ここで一つの問題に向かう。フカのおもかげといい、上陸のおもかげといい、これまで用いてきたこの「おもかげ」とは、いったいどういうものか。ふつう、ある特定の人間のおもかげといえば、それはすぐ目に浮かぶだろう。それも身近な者ほど鮮やかに……。たとえば母親のおもかげは、瞼の裏に貼りついて、一生剥がしとることはできまい。どうしてそうなるのか。

わたしたちは子どものころから母親の顔には二六時中接してきた。ふつうの顔からはじまって、笑った顔、怒った顔、心配した顔、安心した顔、そして、ときには歓喜と絶望のそれから、ついには激情の爆発したものまで。およそ考えられるありとあらゆる表情に接してきたはずだ。その間、あるときは無意識に、あるいはぼんやりと、またあるときはそれなりに意識して、ときには息をこらしてそれらの顔を眺めつづけてきたはずだ。

こうして、いつとはなしに肌身にしみ込んだその顔を、人びとは「おもかげ」とよぶ。古くは「まぼろし」といったが、今日では「イメージ」のことばが使われ、形態学の世界では「根原の形象」、略して「原形」とよばれる。わたしたちはこうした原形を、身近の者から、しだいに遠くの者へ、深浅さまざまに瞼に焼き付けながら、それぞれを間違いなく識別していく。それは知覚の基盤をなすものでなければならない。

このおもかげの体得は、もちろん「個」の段階にとどまらない。「個」から「類」に及ぶ。たとえば、街角でどんな怪奇な容貌に出くわそうとも、ただちにこれを″仲間″として認めるだろう。いかなる人間の顔貌・容姿にも、そこにはサルとは峻別されるおもかげが存在する。わたしどもは、この人類の顔のもつ根原の形象を母親のそれと同じくらい、あるいはそれ以上に体得しているものだ。そして、この「類」のおもかげもまた、近くから遠くへ、月日とともに深浅さまざまに瞼に焼き付けられていくのであろう。

サメはのたうち回って「重力」に対応した

「生物は重力が進化させた」西原克成、講談社ブルーバックス、1997

P74

サメはのたうち回って「重力」に対応した

脊椎動物の上陸にともなって起こった進化は、完全に重力に対応して起こっている。そのことをくわしく説明しよう。

ここで、上陸にともなう環境の変化をもう一度整理しておこう。大きな変化は二つである。一つは水中の六分の一Gから地上の一Gへと重力の見かけ上の作用が六倍になったこと、つまり体重が自分自身の体に六倍に作用したこと、もう一つは、水がなくなり、空気というまったく異質なものに取り囲まれたことである。

水中の生物は血圧が低い。浮力に相殺された六分の一Gの環境では、尾とひれとエラを動かせば、それだけで心臓脈管系を血液・リンパ液がめぐるのである。したがって、心臓のポンプ作用は水中では強大である必要がない。

ところが、いきなり一Gという六倍の重力環境におかれたらどうなるだろう。まず、自分の体重が重くのしかかってくる。下手をすると、自重でつぶれて死んでしまう。また、重力が六倍にもなれば、尾とひれをいくら動かしても、血液は体中をめぐらない。自重でつぶれるという危険と、血液が体中をめぐらないという危険をクリアするためには、血圧を上げなければならない。血圧を上げさえすれば、自分の体重をささえ、なおかつ体中に血液を運ぶことができる。では、血圧を上げるにはどうすればよいか。

のたうち回ればよいのである。いや、サメは呼吸ができないから、窒息しそうになると苦しくて自動的にのたうち回らざるをえなかったのである。エラは空気中で呼吸するようにはできていないからである。

結局、サメは、陸上に残され、苦し紛れにのたうち回ることによって血圧が上がり、結果的に自重をささえることができたし、血液を体中にゆきわたらせることもできた。息ができないという問題点も、血圧が上がったためにエラで空気呼吸ができるようになって解決するのである。

あきらめなければ、動かせるようになる

「いのちの体操 きくち体操奇跡の実例」菊池和子、宝島社新書、2013

P134

あきらめなければ、動かせるようになる

現代の医学でも、脳の病気はもっとも治療が難しい病気のひとつです。手術をして病気そのものを治療しても、後遺症が残ってしまい、病気以前の生活にはなかなか戻れません。

事実、Tさんも左足を動かす神経が脳腫瘍によって圧迫されて切れてしまったため、左足首から先を動かすことはできないだろうとリハビリの先生に言われていました。

「きくち体操でやっていた足の指の動きをすれば、回復できるという気持ちがあったので『なに、回復できるのは100人中2〜3人? それならそれに入ればいい』と。今まできくち体操で絶対に治せるという強い気持ちがありましたので、まったく平気でした」

Tさんの話は、体の一部が不自由になってしまった人にとって、これ以上ない励みになるのではないでしょうか。動くはずのない足が、実際に動いているのですから。

「足首の先を動かす神経はないですから、他の神経が助けてくれ、手伝ってくれるようになるんです。それを呼び起こすのはものすごく大変でした。どんなに睨んでても指は動かない。それをちょっとずつ動かすんですよ。ひもを使って指を剌激したり、ビー玉やタオルをつかんだりして教え込むんです。そうすると、どうしてもそれをやらなきゃならないから、他の神経が手伝ってくれる。そこまでが大変だからあきらめちゃう人が多いけど、やればできるんです」

Tさんは今でも熱心に腹筋や足指の体操を続けています。

「もう、足先はいろいろと教え込んだおかげでさまざまなことができるようになりました。まだとっさの判断ができず、ぎこちないこともあります。でも、これもいずれは必ず治します!」

その通りです。脳腫瘍という大変な経験はしましたが、今は元気でとてもきれいになりました。体つきはすっきりと引き締まり、顔色がよく、素肌も透明感にあふれています。もう、なんとなく体操をしていたTさんはどこにもいません。

本気で体操を始めて約1年。人間は、自分に向ける意識を変えれば、たった1年で体も心も変われるのです!

日本人の持つ心

週刊文春2015.3.26P84大和ハウス工業会長樋口武男の複眼対談

土井善晴(料理研究家)

(前文略)

土井 修業時代の話ですけど、磨かなあかんといって磨いているうちは鍋は光らないんです。この鍋が私の味方や思って磨くと光るんですよ。

樋口 それはポジティブですな。

土井 道具にしても、素材にしても、やさしく扱っていったら応えてくれるし、強引に強火で早く煮立てたりしたら、みんな傷ついて嫌がって、肉が縮んで固くなったり。それはそうなんですよ、芋の身になってみい、って(笑)。

樋口 ああ、だからおにぎりの時。ご飯をかわいがるような形で握っておられましたね。

土井 それと、上手な人が煮てると鍋の中がきれいです。出来上がりだけじゃなく、作っている最中から、美味しいものができる予感が働く。

樋口 それは家を建てる大工も同じです。いい大工は道具をきれいに手入れして大事にします。そういう人は仕上がりもきれいで、お客さんも大変満足される。建築に関しては、隅を見るんですな。コーナーの収めがきちんとしているかどうかって。

土井 お重や大皿の盛りこんだお料理の隅っこに心が表れるものです。

樋口 そういったところで人間の値打ちがわかるものですしね。表向きだけかっこええ人もおるけども。

土井 日本人の持っている感性かもしれませんね。オペラや舞台の背景で、日本人の舞台は裏から見てもきれいだそうです。外国の人は、裏は見えないから気を使わない。だけども見えないとこをきれいにすることで正面からの美しさが全然変わるという考えが、日本です。

樋口 ああ、そうであらねばと思いますね。

土井 日本人には、すごくいいところがあると思うんですよ。ご飯食べる前に手を洗うとか、これ、世界中で日本人だけです。お料理する前に手を洗わないといけないと思ってる国も、どこにもない。

樋口 そうなんてすか。手を洗うのなんて意識もせすに、当たり前やと思ってました。驚いた。

土井 自分の想像ですけども、日本人は八百万の神というか、動物でも植物でもみんな神様にしてた。食べ物にも神様がおる、というふうに信じていて、神様に触れるには手を洗わなければ、というのが根にあるんではないでしょうか。物を「もったいない」と言うことなども、みんな、それではないかと。

樋口 手をあわぜて「いただきます」っていいますもんね。

土井 グローバル化や何やいうても、やはり日本人はきちんとした日本語を話すこと、食にしてもお箸を正しく、お茶碗を持って食べることとか、あたりまえのことは伝えていかなあかんと思っています。それでないと日本人の値打ちが、あるいは価値が、なくなってしまう。

樋口 そうですね。和食がユネスコ無形文化遺産に選ばれて、ますます海外にも広まっていく時代、そういった日本の心も一緒に伝えていくべきでしょう。

土井 そのユネスコ無形文化遺産ですが、日本には料理名人のおばあちゃんらが大勢いらっしゃいます。そういう毎日しっかりお料理している人が日本を支えているのやないかと思うくらい、私自身、教えてもらうこと、たくさんあるんです。そやけど、その人たちは無形文化遺産は自分たちとは関係ないと思っていて、京都の料理人や職人さんらは偉い、と尊敬している。だけど実際、無形文化遺産というのは、季節のものをシンプルに調理したり、油を使わない健康的な料理、それぞれの行事できれいに盛りつけようとお重や大皿を出したり、そういう家庭料理が対象になっているんですよね。

樋口 そうですね。限られた場所での料理ではなく、和食の文化全般を育てているのは家ですから。

土井 だから子どもらには、家でお母さんやおばあちゃんが作ってくれる料理が文化遺産に選ばれたと教えてやってほしい。おばあちゃん、お母さん、すごいね、おめでとう!そんなん子どもに言われたら、どれだけ嬉しいか。

樋口 家の味が世界で一番美味しい。それは本当やもん。食べる人の健康を考えてるから。慈愛がこめられてますから。

土井 その「愛がある」という言葉も、今の人は愛情という味つけをポンと入れたら美味しくなるみたいに使うけれど、やっぱり食材に対する、道具に対する、いろんなものに対する、大切にせなあかん、もったいない、そう思う気持ちを含めて、愛情なんですね。それでこそ心と体に直接響くものなんだと思います。

樋口 ずっと働きづめでやってこれたのも、妻が健康で支えてくれたおかげ。家の味が一番と、たまにはちゃんと言わないといけませんね。

実際の家康は癇癪持ち

週刊朝日2015.3.27P54

「西田敏行が語る徳川家将軍たちの魅力」

「葵 徳川三代」で家康を演じたのは津川雅彦さんでした。「鳴くまで待とうホトトギス」というイメージがあるかもしれませんが、実際の家康は短気な人だったらしい。イライラすると爪を噛んだと言われています。津川さんも、ちょっと気にさわると癇癪玉が2、3発破裂するような、こちらが非常に気を使いながら会話しないといけないような家康をつくってらっしゃいましたね。

パスカルの「賭け」の論理

週刊朝日2015.3.27P45「早稲田男×慶應女の大学自慢 私たちが早大生、塾生だったころ」

「うれしくて勉強ざんまい パリ留学で人生が変わった」作家荻野アンナ

(前文略)

今の大学生を見ていると、ようやく専門的な勉強ができるときに就活ですから、かわいそうですね。学問は就職や実生活で役立たないと思われがちですが、そんなことはありません。

例えば私の場合、がんの手術をして再発の不安にかられたときは、パスカルの「賭け」の論理を思い出しました。もとはキリスト教布教のためのものですが、簡単に言うと、「神がいるほうに賭けても、タダだし、いたらラッキー。いなかったら死ぬだけなので思い煩うこともない。いないと賭けると、神がいたら大損」というもの。がんの再発に置き換えてみると、「再発しない」と思っているほうがいい。文学は物事の捉え方のヒントになります。

学問は。知識の堆積とイメージされがちですが、いくら知識があっても論文は書けません。膨大な知識の中からいらない情報を削り、分類し、構成し直す力が必要です。これってそのままデカルトの「方法序説」のパクリですが(笑)。

そういう基本的な能力を身につけるのが、大学時代なんだと思います。

自治三訣

後藤新平の「自治三訣」

①ひとのお世話にならぬよう

②ひとのお世話をするよう

③報いを求めぬよう

リーダーに必要な品性と磨かねばならぬ「四つの力」

週刊文春2015.2.26

P96

・リーダーに必要な品性

公平公正、無私、ロマン、使命感の4つ

・長たる者が自己研鑽して磨かなければならない「四つの力」

先見力、統率力、判断力、人間力

大和ハウス工業会長 樋口武男

六つの判断基準

週刊文春2015.2.26

P96

①お客さまにとって良いことか。

②会社にとって良いことか。

③社員にとって良いことか。

④株主にとって良いことか。

⑤社会にとって良いことか。

⑥将来にとって良いことか。

いずれにも適っているとみたら果敢に行動すべき

大和ハウス工業会長樋口武男

五つのいましめ

「五つのいましめ」

①物事は楽観的に考えよ。

②怒るな。

③むさぼるな。

④愚痴を言うな。

⑤世のため、社会のために働け。

早稲田大学創立者 大隈重信

人を残すは上

「金を残すヤツは下だ。仕事を残すヤツは中だ。人を残すヤツは上だ。」後藤新平

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

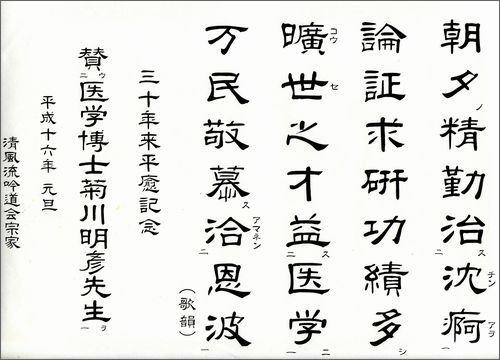

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。