〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

シジュウカラにも言語があった

文藝春秋2016.6月号P88

シジュウカラにも 言語があった 鈴木俊貴(京都大学生態学研究センター研究員)

春先に繁殖期を迎えるスズメの一種、シジュウカラ。スズメより一回り小さいくらいの鳥で、胸から腹にかけてネクタイのような黒い帯模様があるのが特徴です。北海道から沖縄まで日本列島に広く生息しており、市街地にも姿を見せるので、「ツツピー、ツツピー」という鳴き声は、誰しも聞いたことがあるでしょう。

よく耳を澄ませると、シジュウカラの鳴き声にはさまざまなバリエーションがあることが分かります。「ツピツピツ」「ヂヂヂヂ」「スィー」・・・・・。

僕は、こうした鳴き声にはそれぞれ意味があり、シジュウカラが言葉を使ってコミュニケーションをとっているのではないかという研究をしています。

研究を始めるきっかけとなったのは、二〇〇五年の秋の出来事でした。動物行動学者を目指す僕は当時、大学四年生。軽井沢の森に通って、卒業研究のテーマを探していました。山小屋にこもり、人間とはほとんど接触せず、ツキノワグマに遭遇したりしながら、動物たちを観察する日々。そんなある日、シジュウカラの巣箱にヘピが迫り、ヒナを食べようとしているところにたまたま出くわしました。そのとき、外にいた親鳥が「ジャージャー」と鳴いていたのです。

それまで、朝から晩までシジュウカラの鳴き声を聞いていましたが、そんな声を聞いたことはありませんでした。「もしかして、『ヘビだ!』と言っているのかもしれない」と考えた僕は、それから何シーズンにもわたってシジュウカラの観察に明け暮れました。

シジュウカラにとっての天敵は、ヘビの他にカラスやネコなどが挙げられます。そうした敵が巣箱に近づいているのに気づいたとき、ガラスなどの場合は「ピーツピ、ピーツピ」と鳴くのに対し、ヘビの場合だけ「ジャージャー」に変わっていました。

さらに、巣箱の内部に設置した小型カメラの映像を見ると、親鳥の「ピーツピ」という声を聞いたヒナはうずくまったのに対し、「ジャージャー」のときは巣箱から一斉に飛び出して、戻ってきませんでした。 ヒナがうずくまるのは、巣穴から差し入れられる敵の嘴などから身を守るため。しかし巣箱に侵入するヘビの攻撃を避けるには、外に逃げ出すしかない。つまり、シジュウカラはヒナに捕食者の種類を鳴き声で伝え、ヒナはそれを理解して危険を回避したと考えられるのです。

実は同様の研究として、一九八〇年に、サルの一種が敵に応じて鳴き声を変えることが分かっています。人類の言語の起源である可能性もある大発見とされましたが、単語を組み合わせる能力までは認められませんでした。

ですが、何年もシジュウカラを観察しているうち、異なる単語をつなげてより複雑な意味にしているのではないかと考えるようになりました。

つがいの相手やいい餌場を発見したとき、シジュウカラは「ヂヂヂヂ」と鳴きます。その声を録音しスピーカーで流すと、彼らはスピーカーに近づいてくる。「ヂヂヂヂ」は「集まれ」という意味だと推測されます。

そこで「ピーツピ、ヂヂヂヂ」と連続した鳴き声を聞かせると、親鳥は左右に首を振りながらスピーカーに接近してきました。首振りは、天敵の位置を特定するための行動。つまり、単語を組み合わせることで「敵が来たぞ、集まれ」という意味になったと考えられるのです。

ところが、「ヂヂヂヂ、ピーツピ」と単語の順番を入れ替えると、ほとんど反応しなくなった。シジュウカラの鳴き声の組み合わせには何らかの規則、つまり文法のようなものがあるのかもしれません。

シジュウカラが生息する森の中は、捕食者も多い上、敵がどこから迫ってくるかが目視しにくい。仲間がどこにいるかも分かりにくい。そんな環境が、このように複雑な鳴き声を発達させることになったのだと思います。

実は、動物の声帯模写で知られ、今年三月に亡くなった四代目江戸家猫八さんは、僕の研究に興味を持ってくださっていました。一緒に軽井沢の森に行って、鳴き真似の練習もしていたんです。猫八さんが鳴き真似をマスターして、僕が単語や文法法則を解明できれば、鳥とコミュニケーションをとることも夢ではなかったかもしれません。

「よーしよし」の科学

週刊文春2016.7.7P132阿川佐和子のこの人に会いたい 作家 畑 正憲

畑 そうそう。この前、テニスのジョコビッチと綿織圭の試合を観てたら、ジョコはショットのたびに「ウン!ウン!」と声を出すんですよ。そしたらね、いつの間にか家の周りにハトがやってきて、ジョコビッチの声に反応しているんです。

阿川 ええーっ!?

畑 ジョコがウン、ウンと言うとアン、アンと言っている。ハトは繁殖期になると、オスとメスが鳴き声でコミュニケーションをとるんですよ。きっとジョコビッチの声はセクシーだったんですね(笑)。

阿川 おっ、いい男がいるわ、とメスのハトが思ったのかしら?

畑 あれがシャラポワだと反応しなかったでしょうね(笑)。

阿川 ハッハッハ。動物とコミユニケートするには触れることはもちろん、あとは声が重要ということですか?

畑 僕はよく動物に「よーしよし」と言うでしょう。あれはちゃんとメカニズムのあるサイエンスなんです。いま仮に”「よーしよし」の科学”なんて名付けているんですけど。

阿川 サイエンス?

畑 たとえば動物の身体をなでてやると、その刺激が視床下部に行ってオキシトシンが出てくるというのが研究で分かってるんですね。

阿川 オキシトシンって、幸せホルモンとも呼ばれる脳内物質ですよね。

畑 そう。僕なんか五十年前、そんな研究結果が出る以前からその作用に気づいていた。なでるのと同様、声でもオキシトシンは出るんです。どのくらいの頻度、どのくらいの音程で「よーしよし」を言えば分泌されるのか、もちろん当時はそんな証明はされてないけど、感覚的に探っていたわけです。

阿川 畑さんの場合は実際に動物と仲良くなることで。

畑 ええ。今、そういうのを研究している人は多いんだけれど、人間の母親が赤ちゃんをあやす時の「よーしよし」の頻度が母親の心拍数に関係があるらしいことが分かってきた。

阿川 ということは、赤ん坊にオキシトシンが出てるってこと?

畑 と思うでしょう。ところが赤ん坊の血中濃度を測ってみると、オキシトシンは増えていない。で、母親のを測ってみたらホーンと増えていた。

阿川 あっ、母親がまず安らかになると、子供がそれを身体で感じて安心するという?

畑 その通り。それが相互に働いて気持ちよさが続いていくわけ。

動物と気持ちを通わせる

週刊文春2016.7.7P130阿川佐和子のこの人に会いたい 作家 畑 正憲

阿川 (前略)ところで、さっきのライオン君みたいに動物と気持ちを通わせることはいつから出来るようになったんですか?

畑 学研を辞めた後です。ムツゴロウ動物王国を作る前、北海道でヒグマを飼いはじめたときは、その子どもに全身咬まれました。

阿川 やだもう。下手すると、殺されるぞとは思わなかったんですか?

畑 子グマですから、せいぜい穴があいて骨膜まで歯がいくぐらい。人間の血管というのは、たとえ咬まれても歯をよけるようにできてるの。だから下手な獣医のタマゴが静脈注射を打とうとしても、なかなか針がささらないでしょう。あれと同じことで、致命傷にはなりにくいように身体ができているんです。

阿川 でも、痛いじゃないですか。

畑 痛いのは痛いですけれど、それを覚悟して、「痛い」という感覚を切るの。それが咬まれても平気でいられるコツです。

阿川 コツって言われても……(笑)。ヒグマに咬まれなくなったのはどれぐらい経ってからなんですか?

畑 飼い始めて三ヵ月ぐらいかな。「咬むなら咬め」と覚悟を決めて、クマを飼っている部屋の真ん中で寝たら咬まなくなった。それが最初の極意を掴んだ瞬間でした。

阿川 極意! よくクマが出たら死んだふりをしろっていうけど、静かにしろってことですか。

畑 いや、僕の身体から何かが出てたんだろうと思うんですよ。多分無防備な人の臭いが。

阿川 臭いが出るんですかり‥ 寝ているフリじゃダメなんですよね?

畑 ダメです。でも一度心を許せば、その日から襲ってはこなくなる。

阿川 百戦錬磨のムツゴロウ先生が苦戦した動物はいないんですか?

畑 ゾウは大変でしたよ。仲良くなるのに百日くらいかかったかな。

阿川 なぜゾウは難しいんですか?

畑 まず大きいでしょ。すると目や口の中がどうなっているか分からなくて。ゾウの身体の構造を知るのに百日かかったんです。分かりはじめたら「ああ普通の動物と同じだな」ってことに気づけて。みんな僕が簡単に動物に触っていると思ってるんでしょうけど、実は内臓まで全部分かった上で触ってるんですよ。

阿川 内臓までって?

畑 触ることで、内臓がここにあって、いまどのくらいの固さで緊張しているのかをみてるんです。

阿川 あっ、外側だけ触ってるわけじゃないんですね。たとえば相手がイヤなやつだと思ったら、動物の内臓が緊張して固くなったりするんですか?

畑 します。

阿川 ははあ。言われてみれば人間でも、苦手な人を前にすると内臓がクッとなる時がありますもんね。

畑 そう。それと同じなんです。ところが仲良くなると、ゾウほどやさしくて、こっちをプロテクトしてくれる動物もいないんですよ。ゾウの群の中に入りこんでも、僕の足を踏みつけるゾウは一頭もいない。全員が僕のことを「お友だち」と認識しているから。

ジェロントロジー

週刊文春2016.6.23P126阿川佐和子のこの人に会いたい 学校法人・山野学苑総長 山野正義

山野 (前略)寝たきりの方でも美しくなりたいという気持ちの人は多いし、美容は時には病を快方に向かわせることがある。例えば、認知症気味の老人の女性にちょっと口紅やマニキュアを塗ってあげただけで、おしめが取れたり、寝たきりだったのが起き上がって喋るようになったりというケースがあるんです。

阿川 それはもう実例として?

山野 もう何百もあります。認知症に限らず、がん患者にも効果がありまして。あと一ヵ月しかもたないと診断されたがん患者をうちのOBが一週間預かって美容をやったんですね。

阿川 それは女性だけですか?

山野 男性もです。男性にもちゃんと洋服を着せて格好よくする。すると、驚くことに、一ヵ月で亡くなる患者さんは一人もいませんでした。

阿川 一人もですか!?

山野 はい。うちの学校の客員教授で、アルツハイマーの入院患者さん約二百五十名の治療にあたっている病院の院長がいるんです。彼いわく「我々も医師として最善の努力をする。しかし、そこから先は患者さんに自分から何かしたいという気持ちを起こさせないといけない」と。そのとき”美しくなりたい”という願望は大きなパワーになると思ったんです。自分が山野を継いだときは考えもしなかったことだけれど、そういった取り組みを続けるうちに、母が信じて進めてきた美容の力を実感できるようになりました。そして、学校で数年前から力を入れているのが「ジェロントロジー」という学問でして。

阿川 ジェロントロジー?

山野 はい。日本語に訳すと老年学ですね。

阿川 それも山野さんが考えられたんですか?

山野 いえ。発祥はヨーロッパで、今は南カリフォルニア大学が世界をリードしている学問です。医学、心理学、社会学など、いくつもの異なった分野がかかわり合って連動していく中で「豊かな高齢期を過ごすにはどうしたらよいか」を追究し、成果を社会に還元することを目的とした学問です。日本の大学でこれを正規のカリキュラムとしているのは東京大学とうちだけです。

阿川 それは先進的な分野だからですか? 日本人にはまだあまり馴染みがないですよね。

山野 いや、世界ではすでに約三百大学ぐらい、ハーバード大もコロンビア大もこの学問を正科目として教えているんです。でも五年前までは僕もジェロントロジーを知らなかった。きっかけは、先程申し上げた南カリフォルニア大学から山野と提携して研究したいという申し出がありまして。

阿川 どうして海外の大学が山野学苑と提携しようと?

山野 ジェロントロジーは、学際的と言うんですが、そもそも異なった分野の学問を融合させて始まった学問なわけです。そんな中、老人を考える時に足りなかったのが、コスメトロジー、つまり美容学だったそうなんで、どこかコスメトロジーをやっている教育機関がないかと探していたところ・・・・・。

阿川 山野学苑に白羽の矢が立った!

山野 その通り。ちょうど、美容福祉に力を入れていたこともあり、こんな学問があるんだと驚くと同時に、これは一緒に取り組んだ方がいいという判断になりました。そもそも美容が学問になるというのは昔では考えられなかった。昔は髪結いでしたから。

(中略)

阿川 (前略)ちなみに現在、ジェロントロジーはどの程度認知されているんですか?

山野 四年ほど前にお医者さん千人を前にした講演で「ジェロントロジーをご存知ですか」と聞いたところ手を挙げたのはたった二人。それが去年の十一月に介護関係の職に就いている八百人を前にして同じ質問をしたらほぽ全員の手が挙がりました。

阿川 おおっ! そこまで知られてきてるんですね。

山野 とはいえ、これは南カリフォルニア大学のカリキュラムをかりている部分が大きく、オリジナルではない。そこで、今後山野では「美齢学」という「美しく齢を取るための新たな学問」を体系化しようと思っています。山野愛子が八十六歳で死ぬまで言っていた「美しくありたい」「若くありたい」「触れてもらいたい」という言葉を学問として残したいんです。

イチロー父独白

週刊文春2016.6.30P31祝日米通算4257安打!イチロー父独白

準備を怠らないことも大事です。肉体的準備だけではなく、同時に精神的な準備も必要。一つの例として、私はこういうこともやった。対外試合の対戦相手が決まると、私は一週間から十日前にイチローと一緒にその球場を見に行くんです。初めて見る景色の中でプレイすると子供は気持ちが落ち着かなくなってしまうからです。一方で、私はいつもイチローに「人間は緊張するのは当たり前。どんどん緊張せえ。ガチガチになって、なおかつ素晴らしい力を発揮するのが一流選手だ」と言い続けていました。これは初代若乃花の言葉。初代若乃花は鋼のような体で精神的にも強く、私は大ファンでした。

お年寄りが幸せに生きられるように

文芸春秋2016年6月号P366「百四歳の母を介護して」櫻井よしこ

日本は世界第三の経済大国で、医療を徹底させて長寿社会を選択したわけです。平均寿命が延びたことばかり自慢しても、高齢化に伴って必然的に生じる課題は放っておかれたまま。九十代や百歳になった方が悲しい思いをするのなら、長生きしないほうがいいよねという話になってしまいます。せっかく高齢まで生きられるようになったのだから、もう少し静かな幸福な形で、人生の一番最後の段階を送ることができるような知恵を働かせて、世界に見せなければ恥ずかしい。お年寄りが幸せに生きられるようにしなければ、何のために長寿社会を達成したのか。

いま、「どこで死にたいですか?」とお年寄りにアンケートを取ると、八割の人が「家で死にたい」。ところが実際には、八割の人が病院で亡くなっています。

さまざまな高齢者に向けた施策が行われ、介護保険が導入され、老人ホームなど高齢者向けの施設も充実してきました。もちろん、家族構成や経済的な状況から、祖父母や親らを家庭内で支えることが難しい方はとても助かった。一方で、高齢者をめぐる日本社会の現実は、理想的だった姿とは反対へ引っ張られすぎているような気がしてなりません。

これには政治の責任もあります。三世代が一緒に暮らしやすい税制をさらに充実させるとか、バリアフリーの住宅にはもっと思い切った補助金を出すとか、いろいろ方法があるでしょう。家族が共に助け合える社会の仕組み作りを税制や法整備で後押しすることは、日本人の価値観に添っているはずです。

同時に、個人には、高齢であっても責任を果たせる人は果たしていく覚悟が必要だと思います。日本の高齢者はお金持ちで、国内の個人資産の八割を持っています。この富をもっと社会に役立ててほしい。余裕のある人には、必要な時は再支給できるという前提で、年金を返上してもらう。なるべく国に頼らず、自分で自分の面倒を見るのです。

そして、返還された租税や年金は、若い人に回すべきです。お年寄りに対するケアも大事だけれども、これから国を支える若い世代への財政的な支援や社会的な支援は、少子化問題を考えても急務です。

幼稚園や保育園で人手が足りないのなら、元気なお年寄りで子どもの面倒を見てもいいという人はたくさんいるのですから、その力を活用してもいい。お年寄りが経済的な余力や肉体的な余力を、社会のために使える仕組みを作ることが大切なのです。

何かを学びたければ、その授業を教えること

文芸春秋2016.6月号P309

「科学は間違いながら進化した」S・ワインバーグ(テキサス大教授ノーベル物理学賞受賞)福岡伸一(生物学者・青山学院大学教授)

福岡 あなたとノーベル賞を一緒に受賞したシェルドン・グラショーはブロンクス科学高校の同級生だったそうですね。いま、私はニューヨークに住んでいるのですが、同校は公立高校でありながら、ノーベル物理学賞と化学賞受賞者を八人輩出した名門高校として知られています。

ワインバーグ ブロンクス科学高校は素晴らしい学校でした。グラショーのような良い友人たちがいたからです。当時、アメリカの高校のカリキュラムには微分積分が入っていませんでした。そのため、私はグラショーと何人かの友人で競って、微分積分を独学で学びました。

授業のレベルは他の高校と同じでいろいろでした。博士号を持った教師による素晴らしい化学の授業もあれば、生徒たちよりも知識がない教師が教えるひどい物理もありました。本当にためになったのは、生徒同士の競争です。素晴らしい学校とは、優秀な学生を惹きつけ、学生たちが自ら学んでいくことで作られるのではないかと思います。教師も授業も普通のレベルで構わないのです。

福岡 私は「学ぶ最善の方法は教えることだ」という、先生の言葉が好きです。

ワインバーグ 何かを学びたければ、その授業を教えること。それは多くの教授たちが感じていることだと思います。今学期も私は、「古典幾何学と天体物理学」の授業を教えています。実はこれまで勉強してこなかった分野なので、準備に時間をとられていますが、新しいことを学ぶことは大きな刺激になっています。自分のためだけにやっているとしたら、「十分にやったからもういいや」と思ってしまうでしょう。学生たちのおかげで、私は続けることができているのです。

DNA

週刊文春2016.6.16P110阿川佐和子のこの人に会いたい 中村桂子JT生命誌研究館館長

中村 (前略)アメリカでは六〇年代、「アポロ計画」で月面到達に成功したケネディのあと、ニクソンが「がんの撲滅」を目標に立てて「ライフ・サイエンス」を始めたの。医学に最新の生物学を採り入れて、がんの原因を探りクスリを開発しようと。今の日本の生命科学のほとんどは、このアメリカ型ですね。

阿川 なぜほとんどがアメリカ型になったんですか?

中村 そっちのほうが成果はすぐに出るし、人の役に立ちそうに見える。お薬をつくればお金儲けにもつながりますから。私たちは江上所長の下、「三菱化成生命科学研究所」で研究を始めたものの、アメリカ型に押されてきました。それで悩みに悩んでいるところに、アメリカでがん研究をリードしているレナート・ダルペッコという先生が、「人間の持っている遺伝子を全部調べようよ」と言い出した。そこからゲノムの研究が始まりました。

阿川 えーと、今さら伺うのもナンですが、ゲノムってなんですか? よく分かってない・・・・・。

中村 ゲノムは一つの細胞に入っているDNAのすべて。がんの原因となる遺伝子を知るにはゲノムを全部調べなければダメってダルペッコが言い出して。

阿川 すみません、遺伝子とDNAは違うんですか?

中村 DNAは、ATGCという四種類の塩基で構成される物質です。ATGCがずらーっと二重らせんになって並んでいます。人間だと一つの細胞に二本のDNAが入っていて、一本で1メートルもあるんです。

阿川 じゃあ、二本でニメートルってこと?!そんなに長いものが・・・・・?

中村 それが十ミクロンほどの細胞の中にあるのですから、とても細い物質。そのニメートル全部がヒトゲノムです。

阿川 じゃ、遺伝子というのは?

中村 DNAに記録されたATGCの並び方で体に必要なたんぱく質をつくる情報。それを遺伝子と呼ぶんです。遺伝子の数は、ヒトでは二万二千個ほど、マウスも同じくらい、ハエが一万五千個で、大腸菌でも四千四百個くらい持っている。

阿川 えっ、人間は大腸菌のたかだか五倍ですか。大して違わないんだ。

中村 そうなの。しかもエネルギーを生み出すというような同じはたらきは、ほとんど同じ遺伝子でやっています。そこは本当につながっている感じがします。

科学者の感じる「美」

文芸春秋2016.6月号p307

「科学は間違いながら進化した」S・ワインバーグ(テキサス大教授ノーベル物理学賞受賞)福岡伸一(生物学者・青山学院大学教授)

ワインバーグ 美しいという理由だけで物事を信じないことは重要です。しかし、私たちが美しい理論を欲している以上、美しいものを信じてしまうのはもっともなことです。

しかし、その「美しさ」とは一様ではないと思いますよ。我々科学者たちは、何世紀にもわたって自然界の謎を解明する様々な理論を見つけ出そうとしてきました。そして、成功しそうな理論には、共通するものがあると気づくようになりました。それが科学者の感じる「美」です。

例えば、私が研究したワインバーグ=サラム理論は、必ずこの理論に辿り着かざるを得ない、確固たる理論でした。サラムと私は別々に研究していましたが、結局同じ理論に辿り着いた。「こうならざるを得ない」という必然性を持った理論は人を惹きつけます。自分が発見した理論であるにもかかわらず、理論が自分のことを待っていてくれたんだという感覚を覚えるからです。それを美しいと我々は思うのです。

中村桂子JT生命誌研究館館長②

週刊文春2016.6.16P110阿川佐和子のこの人に会いたい 中村桂子JT生命誌研究館館長

阿川 (前略)全員じゃないにしても人間の想像力だって弱くなってる気がするんですけど?

中村 そうですね。人間しか持っていない能力なのに、もったいないことですよね。おそらくこの想像力は、クリエイティブの創造力にもつながるんです。想像ができないとクリエイティビティなんて生まれるわけがない。

阿川 想像力が欠落し始めたのは、すぐに答えを出すことが賢いという風潮になったからじゃないかと思ってまして。さらにそれを手助けしてくれるツールがどんどん増えてきてるし。

中村 ほんとにその通りね。

阿川 環境も学校の教育もそうなってきて。分からないまましばらく妄想していなさい、という時間がなくなりましたよね。

中村 そう、とくに子供たちに妄想の時間がなくなりました。

阿川 三十年くらい前に、松岡享子さんという児童文学者の方にインタビューしたんですが、「本を読む量ではなく、読んだ後、本を閉じた後にボーツとする時間が少なくなったのを残念に思ってます」とおっしゃった。本は書いてある情報と知識を得るだけじゃ意味がなくて、その後に想像や妄想する時間が大切なんだ、ということを聞いて、ああーそうだ、と思いました。

中村 じゃあ一緒に妄想の時間を作る大切さを広めましょうか(笑)。

阿川 ぜひ「妄想のすすめ」やりましょう!

中村 ハハハ。それと近い話だと、私がいま心配してるのは五十階建てとかの高層マンションなんです。

阿川 高層マンション?

中村 子供の頃からそういうところに住んでると、風も感じなければ地面にも触れない。生き物としての能力が育たない気がするんです。私が生き物、生き物と言ってるのは、私たちが生き物であるという感覚を持つと、色んなことが考えられるから。高層マンションの話にも繋がるけど、東京に一極集中するとか、生物としては相当おかしいんですよ。

阿川 たとえば、他の動物で一極集中するような例はないんですか?

中村 ないですね。アフリカにしかいないという地域性はあっても、特定の場所だけに集中はしません。食べ物の問題もあるし、普通は分散します。そうしないのは、いまの価値観が生き物からはずれているからではないかと思うんです。金融市場経済と科学技術の組み合わせで、もっとお金を稼いで便利にという考え方が蔓延してますが、私はこれを変えたい。そのために生命誌の研究をしているとも言えます。

中村桂子JT生命誌研究館館長①

週刊文春2016.6.16P110阿川佐和子のこの人に会いたい 中村桂子JT生命誌研究館館長

阿川 (前略)それで生命誌研究館では具体的にはどういう研究が行なわれているんですか?

中村 もちろん生き物全体を考えたいんですけれど、実際には、小さな生き物を研究対象にしていきます。例えばチョウの研究クループがあって、人類は一種類ですけどチョウは一万七千種類ほどもいるのね。しかもその子どもたちは偏食で、例えばアゲハなら、ミカンなどの葉っぱしか食べない。すると親の仕事はミカンの葉っぱに卵を産むこと。だからあのひとたちは・・・・・。

阿川 あのひとたち、アハハハ。

中村 つい、そう呼んじゃうんです(笑)。いろんな葉っぱからどうやってミカンの葉を見つけるのかを調べた結果、謎を解くカギは脚。まずは眼であたりをつけて、これと思った葉に止まって脚でトントントントン叩くーーーあの動作をドラミングというんです。

阿川 ああ、よく細かくトントンやっていますね。

中村 あれ、脚で葉にキズをつけて沁み出した成分を味見しているらしいの。脚に生えた毛が感覚器官になっていて、そこに味覚細胞が五個並んでいる。面白いことに、その細胞の構造がわれわれの舌の味蓄細胞とまったく同じ。このことをもってしても、ヒトもチョウも仲間だと分かるでしょ。

五〇%は運

週刊文春、2016.6.2、P66、大和ハウス工業会長樋口武男の複眼対談 さいとう・たかを(劇画家)

樋口 苦手だとかしんどいとか言いながら、すっと続けておられるのは、やっぱり劇画がお好きなんですね。

さいとう 好きなのもそうだけど、私は常に読者に楽しんでもらうことを考えているんです。だから自分は職人だと思っています。天才はいますよ。手塚さん、石ノ森さんなど。天才とは、その人の感性を一般的に受け入れさせることができる人。職人とは、読者に面白いと思ってもらえるよう必死で考えて、苦労して描いている人。私は根っからの職人です。だからとにかく、続けなきやいけない。

樋口 ええ、継続は力。企業も百年続くところは三%もないんですからね。お客さまに喜ばれて役に立つ。役に立つもので感謝される。そういう商品を作り、誠実な仕事をしていかなければということです。

さいとう よく「仕事の成立ちを考えろ」と言うんですよ。我々は一般芸術と違うんです。一般芸術なら飾って見せて、好きなの買ってとやればいい。ところが我々は、先に金を取って本を渡すんです。ということは少なくとも受け取った金の分だけは、買った人に満足してもらえるものを渡すのが仕事なんですよ。

樋口 企業も同じです。買った後、満足していただけることが大事。

さいとう あと私がよく言うのは、才能は二〇%だと。で、努力が三〇%。あとの五〇%は運です。

樋口 運は大切ですね。創業者は「運のいい人とつきあえ、運の悪い人とつきあうと運を取られるぞ」と言いました。また、運は人を呼びます。そして、互いに支え合って伸びていく。(後略)

「祖先に守られている」

「世界の大富豪2000人に学んだ幸せに成功する方法」トニー野中、総合法令出版、2012

P108

「祖先に守られている」

成幸者の習慣の一つとしてあるのが、お墓参りを決して欠かさないことです。

自宅近くにお墓がある人は頻繁にお参りしては手を合わせます。お墓が遠方にある人でも必ず年に1、2回は墓石の前でご先祖様に近況を報告する習慣を持っています。

これは、今の自分がこうして幸せでいられること、そして、家族が健康を害することも、事故や災難に巻き込まれることもなく暮らしていられるのは自分の両親を始め祖先が陰ながら見守ってくれているおかげだと心から信じているからです。

そのため、自分たちが住む家以上にお墓には細心の気を配り、心をこめた素晴らしいお墓を建てる傾向が見られます。

また、お墓参りの際には進んで家族を帯同して行くことが多いのも特徴的です。

理由は、祖先に感謝しながらお墓を掃除したり、心をこめて手を合わせたりすることが子どもにとって意味のある大切な教育の一環と考えているからです。

「祖先がいるから、今ここで自分たちが笑ったり、泣いたりすることができる」

小さい頃からお墓参りに連れて行くことで、子どもはそれを自然と学びます。そうすれば、両親と同じように祖先に対して心からの感謝の念を抱くようになります。

このようにして、祖先を大事に思う気持ちを基礎として持ちながら、家の繁栄と富の継承における仕組みもしっかりと守られ続けるのです。

成幸者は言います。

「たとえ一代でビジネスに成功した人でも、祖先に感謝していない人間など1人もいない。もし、そのような人がいるとしたら、その人はきっと物事の本質が見えていないのだろう」

両親や祖先はもちろんのこと、目に見えないものに対しても素直に感謝できる気持ちを持つことが、成幸するためには必須条件なのかもしれません。

平成28年度九州蛍雪会

7月3日(日)に平成28年度の今治西高校の同窓会九州蛍雪会が福岡でありましたので行ってきました。会場の八仙閣は博多駅近くの西部ガスのビルの中にありました。19名の参加でした。今回は役員の改選がありました。本部の今治からは本部会長と教頭が来られてました。本部会長は「遠路はるばると言われるけれど、あっという間だった。確かに福山までは遠かったけど」と言われてました。確かに福山から博多まで新幹線なら「もう着いたか」という感じでしょうね。今治から福山までは高速バスでしょうか?本部会長は九州新副会長黒河さんと檜垣さんと同級生です。一人でも知り合いがいると来やすくなります。九州前会長の日朝さんと本部前会長も同級生でした。九州新副会長の谷口さんはいつも近くの席にすわってくれます。知っている人がいると安心です。一番最初に九州蛍雪会に参加させて頂いた時お互い新人どうしだったのと、もともとご出身が熊本大学工学部で、何かと気にかけてくれます。93歳で最高齢の森さんは西部電気の名誉顧問で、メカトロニクスという言葉の発案者だそうです。僕が自己紹介で「父が波方町小部出身です」と言ったら、森さんに「僕は樋ノ口(小部の隣)の出身だよ。懐かしかったよ。」と声をかけられました。九州の新会長の柳原さんは産業医科大の薬理学の教授で副学長です。「僕も益城町に行ったよ。」と声をかけられました。後輩の野田君も熊本に応援に入ったと言っていました。甲子園は行けなかったけれど野球部OBで九州産業大学でも野球をやっていたと言っていました。熊本に帰ってきてからネットで調べてみたら、福岡六大学リーグでMVPを取ったこともある名選手だったことがわかりました。このリーグからは何人もプロ野球選手が出ていますから、ドラフトレベルだったのではないでしょうか。確かにガッチリした体格でした。皆さんこれからもよろしくお願いします。

「緊張」するから、うまくいく

「ラグビー日本代表を変えた『心の鍛え方』」前日本代表メンタルコーチ荒木香織、講談社+α新書、2016

P44

「緊張」するから、うまくいく

ラグビー日本代表がワールドカップに臨む前、選手たちは口々に言っていました。

「いままでに経験したことのないような緊張や不安、あるいは興奮に襲われるんじゃないか・・・・・」

「パニックになったらどうすればいいのか・・・・・」

表現の仕方はそれぞれでしたが、

「そうなったら、どうしよう」

みんな心配していました。

そこで私は言いました。

「そういう状態になるのはあたりまえです。ワールドカップなのですから。緊張とか興奮とか不安がないほうがおかしいと思います。ワールドカップに選ばれた選手にしか経験できないことなので、楽しんでいきましょう」

すると、選手たちも「たしかにそうだよな」と納得したので、私は続けました。

「緊張したり、不安になったとき、”これはあかん、どうしよう”と思うとプレーできなくなる。”これでいいんや”と。それくらいがんばって準備してきた、それくらい強い気持ちがあるからこそ、そのエネルギーを試合にぶつけられる。緊張したり不安に感じたら、”それであたりまえだ、それを感じられるのはいいことなんだ”と思ってください。

みんなのために、家族も友達もチームメイトも恩師もみんな応援してくれている。こんなに幸せなことはない。こんな経験ができるのはワールドカップに出られるからこそ。人生、もうこんなにドキドキワクワクすることはそうないと思うから、楽しみましょう」

エディさんにも、「ワールドカップを経験した人間として話をしてください」と頼みました。すると、次の日の朝のミーティングで選手たちにこう語りかけました。

「僕は毎日、ものすごいプレッシャーと戦っている。プレッシャーを感じなかった朝はない。そんな自分を落ち着かせるには、仕事をするしかない。相手を分析し、戦略や戦術を考えるしかないんだ」

選手たちがこの言葉をどうとらえたかはわかりません。でも、「エディさんでもそう感じているんだ」と、気持ちが少し楽になったと思います。

どんなに優れたアスリートでも、試合になると緊張します。そして、緊張することをマイナスととらえるアスリートは多い。

ですが、振り返ってみてください。緊張したけれどもいいパフォーマンスやプレーができたことはなかったですか?

きっとあったと思います。緊張=悪ではないのです。 緊張感はいつ襲ってくるかわかりません。三日前に一気に来ることもあれば、三日から二日前にかけてじわーっと手に汗をかくこともある。それまでふつうにしていて、当日ロッカールームに入って突然緊張する場合もあります。

そんなとき、「緊張したらダメだ」「落ち着かなければいけない」と思ったら、かえって逆効果。緊張感が襲ってきたからといってパニックにならず、そうなったときは、いいパフォーマンスができる兆候だと思うようにしてください。

想像力とは

「モテたい脳、モテない脳」澤口俊之×阿川佐和子、新潮文庫、平成17年

P225

想像力とは

澤口 想像力に関しては前頭連合野だけではなくて、いろいろな部位が関係しますけれども、実際、体験していないと何も想像できません。

人間の脳はメモリー・ベースド・アーキテクチャーといわれ、記憶を基礎とした構造、構築をしています。われわれの脳というのは記憶をたくさん蓄えて、それでもって動作するものなんです。

(中略)

記憶にも二通りあって、知識の記憶と経験(エピソード)の記憶があります。経験も記憶なんです。いろんなエピソードや知識をいっぱい蓄えておくほど、きちんとした判断ができます。そして想像力も、そうした記憶に基づいています。

想像力といっても、結局は自分の脳の中の記憶をうまく組み合わせていって想像するわけです。だから、自分の脳の中にきちんとしたメモリー、記憶、つまりは経験や知識がないと、想像できません。

阿川 そうすると、テレビゲームで人の首を切るシーンなどを見て、私なんかは気持ち悪いと思うけれども、そこで初めて人生経験をした子どもはどう感じるんでしょう。血が流れたり首を切ることが、気持ち悪いというインプットの経験ではなく、達成感とか、ざまあみろ感とか、何か違ったものとしての経験になっちゃうのかしら。

澤ロ テレビゲームでの記憶で脳の記憶のベースが作られることは大いに考えられます。もし、本当にテレビゲームでスカッとしてしまったら、首を切ったらスカッとするというような、そういう記憶が頭の中に大ってしまうでしょう。

阿川 実際、スカッとしてるんじゃないかと疑いたくなります。

澤口 ええ。だから、自分か実際にやったらスカッとするだろうなというような発想とか、実際の行動が起きてしまうんです。ですから、子どものころにどんな経験をするかが重要なんです。

阿川 痛い目にも遭い、つらい目にも遭い、悲しい目にも遭いなさいということですね。

心を育てる

「モテたい脳、モテない脳」澤口俊之×阿川佐和子、新潮文庫、平成17年

P222

心を育てる

阿川 脳を育てることは、社会性を身につけるというお話になりましたが、結局それは、自制心だとか、他人を思いやる心だとか、協調性といった、どちらかというと感情面に関わることなんですね。

澤口 感情にしてもなんにしても、子どものうちから環境とか、経験を通して脳は発達していきますから、豊かな子ども時代を経験することが重要です。喧嘩も適度ないじめも、子どものころはしたほうがいいでしょう。そうすれば、相手の気持ちがわかる能力が身につきます。

これをセオリー・オブ・マインド、「心の理論」といいます。自閉症の方というのは心の理論を欠いているので、そういうコミュニケーションができません。相手がどう考えているのか、どういう気持ちなのか、理解できないんです。この能力は、チンパンジーがようやく持てる能力で、人間に最もよく発達した能力です。つまり、これは前頭連合野の能力なんです。

たとえば写真を見せて、この人は今、悲しんでますか、喜んでますか、あるいは二人は今どういう関係ですか、苦しんでますか、どっちが悲しそうですか、というようなことを判断させて、脳のイメージング法で、どこの脳が活動しているかというのを調べると、前頭連合野のある一部が働くわけです。心の理論に関係する脳部位があるんです。

こういった能力は、実際にいろいろな体験をしないとわかりません。相手の気持ちをわかるためには、自分でも同じ経験をしていないといけません。

阿川 体験して理解していく能力なんですね。

澤口 そうです。それで、この能力が伸びるのが、いろいろなデータを総合すると、どうも八歳以下なんです。八歳までに、そういう情動的なあらゆる実体験をしておかないと、相手の気持ちをわかる能力は十分に発達しないんじゃないかと思います。

自閉症の方はこもってるのではなくて、相手とコミュニケーションがうまくとれないんです。相手の気持ちがわからないので、それでコミュニケーションがとれなくなって、自分一人になってしまう。

もともと発達の障害だとか、脳の障害とか、遺伝性もありますが、このごろは自閉症でないにもかかわらず、あたかも自閉症のようになってしまう若者が多い。心の理論が発達していないので、相手の気持ちがよくわからないから、コミュニケーションがうまくできない。

ストーカーなんて、それこそ心の理論がわかっていないと思いますよ。相手が自分を嫌ったんだったら、普通はもう無理でしょうって思って諦めなきゃいけないのに、まだ好きじゃないかとか思ってつきまとっているわけですから。相手の気持ちと自分の気持ちがわかって、自分の行動を制御する能力、この能力は両方とも子どものうちに体験しておかないといけません。

阿川 いろいろな凶悪犯罪、猟奇事件がとみに多く目につき、それは氷山の一角でしょうから、それだけで社会を語ることはできないと思いますけれど、人を殺したいなんて気持ちは、生涯に何回か、誰だって経験しますよね。あいつ、死んじまえ、バカやろう、殺してやるって思うけど、それで、ほんとに殺したら、気持ち悪いかなとか、死体をどうやって処理しようかとか、刑務所に入っちゃったらどうするんだろう、家族が悲しむだろうなとか、いろいろ考えるはずなのに・・・・・そういった想像力が殺す前にどうして働かないのかって不思議なんです。

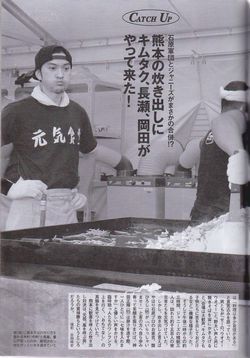

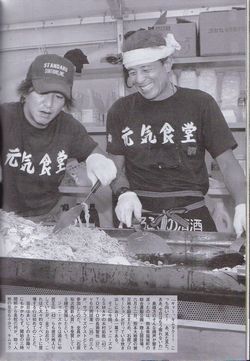

石原軍団とキムタク、長瀬君、岡田君が熊本に炊き出しに来てくれました

週刊文春CATCH UPに2週連続熊本の話題が取り上げられました。2016.6.16号は熊本城ライトアップ再開。2016.6.23号は石原軍団とキムタク、長瀬君、岡田君が熊本に炊き出しに来てくれました。中居君も3回香取君もお忍びで来てくれているそうで、EXILEが小学校で特別授業でダンスを教えたというニュースもありました。すごいですねえ。地元では大騒ぎだそうです。

薄っぺらい平等社会主義が日本人の歪み生み出す

週刊朝日2016.4.22P23

意地悪大国ニッポン

どうしてこんなに怒るのか

炎上仕掛け人は”高収入でも満たされぬオッサン”

「一億総ツッコミ時代」「政権が弱い者いじめを助長」「幸福感の欠如をバッシングで穴埋め」

薄っぺらい平等社会主義が日本人の歪み生み出す 鈴木涼美(作家)

ベッキーと「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音の不倫騒動が報じられた際は、ふたりを批判するネットの書き込みが溢れました。私は読みながら、待てよ、と。日本人ってそんなに道徳好きでしたっけ?『失楽園』の小説も映画も大好きだったはずでしょう、と思いましたよ。

みんなズルいのは、福山雅治と結婚して幸せ絶頂にいる吹石一恵や木村拓哉の妻である工藤静香を、たたくことはしないんです。「上の階層」にいる人たちが、転ぶのをじいっと待って、いざ「生贅が来た」とばかりに襲いかかる。

私は小学校5年生から1年半、父の仕事の関係で英国で暮らしました。上流階級と労働者といった階級社会ですが、多くの人は与えられた環境の中で幸せを見いだし生きていくんです。

米国は貧しい家庭で育った人間が努力で成功を勝ち取ることが可能な社会。どちらの国も、個人の「生き様」を尊重し納得している。

一方で、日本は「階級」「差別」といったヒエラルキーの存在を隠したがる。大人たちは全員平等のように振る舞いますが、実際には、美男美女で優秀で、お金にも恵まれて暮らしている人が存在するのを知っている。それを見て、「ズルい」と考えるんです。日本の薄っぺらい、平等社会主義が、日本人の歪みを生み出しているように思います。攻撃する人たちも、批判したところで、満たされるはずがない。いっそ、負の感情を歌や曲、絵を創作するなど芸術に昇華するくらいのエネルギーが欲しいですよね。

代償の法則

「世界の大富豪2000人に学んだ幸せに成功する方法」トニー野中、総合法令出版、2012

P172

成功哲学で「代償の法則」というものがあります。何かを達成するためには、必ずその代償を払う必要があるというものです。

一般的に代償には先払いと後払いが存在しますが、成幸者は必ず先払いを選択します。 それは一般的に「出入り口」や「Give and take」と言われるのに対して、「入り出口」や「Take and give」と言わないのと同じです。最初に代償を差し出す人にしか、チャンスがないという概念が現れています。

ビジネスで言えば、最初から儲けるのではなく、初期投資という考え方で投資した時間やコストを後から回収する方法があります。

人脈作りであれば、最初にこちらから協力したり、その人に有益な情報を与えたりすることで、その輪を広げるようにする。

恋人作りも同じです。積極的に出会いの場に参加しなければ、自己PRさえできません。

友人の結婚式や食事会、また、ビジネスやサークルの交流会など、場所はどこでも構わず、出向くことが重要なのです。

この世の中、どんな場面であろうと最初に手を差し出す人にしかチャンスは巡ってこない仕組みになっているようです。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。