〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

養老孟司さん

日本歯科医師会雑誌2020-9P2

体と心の5億年(6)「養老孟司」布施英利

半年続いた連載もこれで最終回。第一回は、大学時代の恩師・三木成夫先生(1925~1987)について書いた。そして最終回の今回は、自分のもう一人の恩師である養老孟司先生(1937~)について書きたい。

人には恩師というものがいるが、自分は幸いにも素晴らしい二人の恩師と若い頃に出会うことができた。三木先生との出会いは、入学した大学で受けた授業の場でだったが、その三木先生の研究室で、「東大に解剖学の養老先生という人がいて、興味がある」と話したことがある。三木先生は「養老君か。彼は自分の弟分みたいな人だ」と言い「紹介状を書いてあげよう」という話になった。そんな経緯で東大の解剖学教室を訪ねたのは、私が25歳の大学院生の時だった。それが養老先生との出会いとなった。それから一年後、三木先生は突然の脳出血でこの世を去った。いわば自分が亡き後の布施を、養老先生のバトンタッチして逝った、という形になってしまった。

養老先生の研究室で、初対面での自己紹介にと、自分の修士論文の別刷り要旨をお渡しした。それをパラパラとみた養老先生は、突然、「一緒に本を書かないか」とおっしゃった。その頃、養老先生は西洋の古い解剖図を集めていて、それを本にできないかと、美術を学んだ自分を共著者に誘ってくださったのだ。こちらはまたとないチャンスだ。お断りする理由もない。一生懸命に研究し、それが自分の最初の本『解剖の時間』(1987年)として、27歳の時に出版された。

それから30年以上が過ぎた。その間、養老先生は『バカの壁』(2003年)が400万部を超える大ベストセラーにもなった。その頃、エレベーターの中で養老先生と二人きりになったことがある。ふと「本が売れて、やはり周りの環境は変わりましたか?」と聞いてみた。先生は「もう年寄りだし、何も変わらないよ」とおっしゃった。それは謙遜と言うふうではなくて、気持ちそのままを口にしたと言う感じだった。これほどの熱狂の中で、冷静でいる養老先生を見て、改めてその凄さを感じたものだった。

『バカの壁』は大好評だったが、一部に批判の声もあった。それは「あの本には当たり前のことしか書いてない。あんな本、誰にでも書ける」というものだ。養老先生の返答は「そうですか?ではあなたも本を書いて400万部売ってみてください」だった。私はこれまで50冊ほど本を書いてはきたが、さして売れない。一生に一度でいいから、そう批判されて、そう言うセリフを言ってみたいが、そう言う機会はない(苦笑)。

それはともかく、その時に養老先生と話したのは、「当たり前というのと、凡庸というのは、ぜんぜん違う」と言うことだった。養老先生は「当たり前というのが、いちばん難しい」とおっしゃっていた。

「ほとんどの人は『我がまま』つまり『個性的である自分のまま』だから、普遍的な思想に到達しない……そこで通用する自分を自分だと信じているから、個性的で独創的になってしまう。世界中どこに行っても通用し、百年経っても通用する、そんなことを考えることができない」(養老孟司『無思想の発見』ちくま新書より引用)

だいたい、解剖学(をはじめとする医学や科学)が探究するのは、誰にでもある共通点である。例えば、日本人とフランス人には違いがある。顔だって違うし、髪や目の色も違う。しかし違うからと言って、例えばフランス人の患者がきたら「自分は日本人の体しか分からない」という医学では通用しない。すべての人に共通する普遍的なもの、つまり「当たり前」を探り当てるのが、解剖学(をはじめとする医学や科学)の一つのあり方なのだ。医学や体に限らない。「当たり前」を見つけるのは難しい。『バカの壁』は、その当たり前の、ど真ん中を指し示した本だった。

ところで、「養老孟司の世界」とは、どのようなものか?養老先生は、たくさんの本を書いてきた。雑誌に書いた短文をまとめたもの、口述を元に編集者やライターさんがまとめたもの、連載をまとめたものなど、いろいろな本の作り方があった。しかし、やはり養老先生の世界が結晶しているのは、初めから終わりまで先生自身が構成し、一気に書き上げたもの、つまり「書き下ろし」の本だ。

もう30年近く前になるが、先生が『形を読む』(1986年)という書き下ろしを仕上げ、それが本になった時、「やはり書き下ろしは良いな」と充実した表情で、出来立ての本を手渡されたことがあった。その『形を読む』は、初期の養老先生の思索を体系だって形にした本だったが、最近の書き下ろしには『遺言。』(2017年)がある。ここには養老先生の集大成ともいえる、いわば「養老孟司の脳」の到達点がある。

その頃、養老先生は、奥さんとその友人たちと連れ立って、イギリスから出航し、ポルトガル沖をめぐるクルーズ船の旅をした。船の中では、奥さんやその友人たちの女性陣から距離をとって、ひとり客室で過ごすことが多かったらしい。そこで、自分のこれまでの人生と思索を振り返り、それを一気にまとめて書き上げたのが『遺言。』の原稿だった。旅から帰った養老先生が「船の中で一冊の本を書いた」と言った。その声の響きに、かつて『形を読む』を書き上げたときの「やっぱり書き下ろしはいいな」というあの声と同じ充実感を感じた。

『遺言。』を読み解くキーワードは「イコール」あるいは「同じ」だろう。これがヒトの本質だと養老先生は考えた。鎌倉の先生のご自宅で、こんな話を聞いた。『遺言。』にも書いてある話だ。先生は、ペンで紙に「白」と書く。そして「これ何色?」と聞く。白だから白でしょう、というと、「黒いインクで書いてあるから、黒じゃないか」。それを「白」と思うのは、言語を理解するヒトだからだ。それを「意識優先」という。しかし目で知覚すれば、それは黒い色だ。これを「感覚所与」という。ヒトは、白という字を白と認識できるが、他の動物にはそれができない。

話は変わるが、ある時、養老先生と美術館でトークをするという企画があった。その打ち合わせで、美術館の人と三人で話していると、先生は何度も「我々は」という。そこで「先生のいう我々とは、何を指しているのですか」と聞いてみた。ここにいる三人あるいは美術館のトークを聞きに来た人なのか。あるいは日本人全体?養老先生は答えた。「ネアンデルタール人の後だ」。ふつう我々といえば、どんなに広くても、今この世界に生きている人類全体だろう。平和や愛を唱える人が言う「我々」もその程度だ。しかし養老先生が「我々」というとき、それは「ネアンデルタール人の後」と思って聞かなければいけない。超・博愛、なのだ(笑)。

ネアンデルタール人は、現代人より脳が大きい。だが、絵を描いたり文字を使うことはなかった。たぶん、その代わり感覚は現代人より遥かに優れていた。しかし「白」という字を「黒」とみて、「白」とは認識できなかった。それを、養老先生は「ネアンデルタール人の後からが我々」と言ったわけだ。

私には、三木成夫先生から学んだ「生命の記憶」、あるいは「内臓にある心」という見方にくわえ、そんな風に養老先生から「ヒトとは何か」を学んだ。世界の見取り図ができた。

最後に一言。若い頃、養老先生がぼそっと口にした言葉だ。「人生の分かれ道で、その先が見える道と、先が見えない道があったら、先が見えない道を選ぶほうがいい」。そのほうが、可能性が広がるというのだ。これは今でも自分の座右の銘だ。

ともあれ、恩師とは有難い存在だ。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

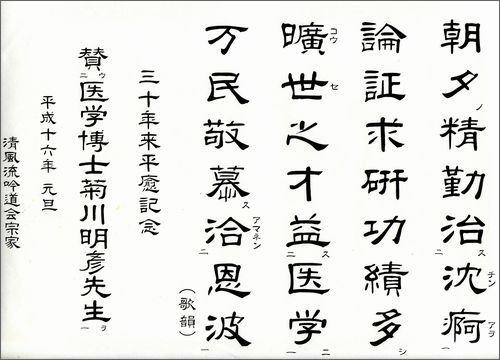

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。