〒861-8003 熊本市北区楠4-3-18

受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

先日診療室の書類を整理していた家内が「こんなものが出てきました。」と渡してくれたのが以下の文章です。書かれたのは当院に患者さんとして来られていた京都大学名誉教授で京大阿蘇火山研究所に勤務されていた久保寺章先生です。院長と家内が先生に地震の事を色々伺っていた時に、ご自分の書かれた文章のコピーをいただいたものです。先生は2004年に77歳で亡くなられましたが、平成7(1995)年の阪神淡路大震災の折には、専門家として、現地に派遣され、ローカルのテレビにかなり出られていました。特に読んでもらいたいのは第5章「次に発生が確実な今世紀の巨大地震はM8.4程度と予想され、太平洋ベルト地帯では大被害が予想される。災害復旧には急いでも数年はかかる。この災害は我が国の国運を左右すると考えられる。被害の及ばない日本海側に早く新幹線を作って各都市を結び「日本海ベルト地帯」を速やかに造って置いて国難に備えるべきである。」という部分です。久保寺先生が残してくれた日本にとって宝物みたいな言葉だと思います。一人でも多くの人に読んでもらって復興のグランドデザインに役立ててもらいたいと思います。この時期にこの文章が出てきたことに驚きました。

震災予防2002年9月号

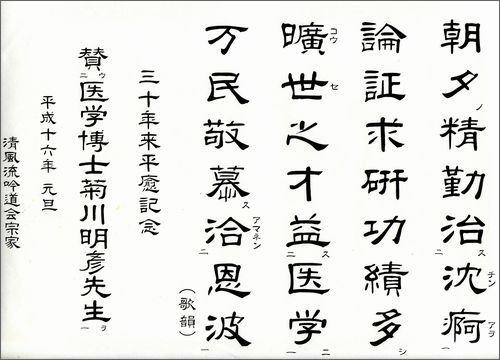

私の研究人生「多くの研究協力者と共に」 京都大学名誉教授 久保寺 章

1.地球物理学教室時代

1948年春、京都大学理学部地球物理学教室を卒業し、大学院特別研究生として佐々憲三先生の応用地球物理学講座に所属したのが、私の研究人生の始まりであった。まもなく、6月28日夕方福井地震が発生した。震央から127km離れている京都でも相当の揺れを感じた(震度Ⅳ)。地震発生から2日後先生に呼ばれ「汽車が鯖江まで開通したから震災地を見て来い」と言われ、福井市と越前平野を廻って帰った。泊まった処は、鯖江の連隊跡の建物だった。ここにはすでに京大の土木や建築学の大先生や研究生の方々が多数来ておられた。電車とトラックに便乗して移動した。本格的に調査を手伝ったのは秋口からであり、被災地の各地で表層地盤の地下構造を人工地震探査法で調査し、雪が降る頃迄続けられた。

2.地震探鉱実験グループの発足

その後も各都市の地盤調査や地滑り地の調査の地震探査に協力した。これ等の事から、多くのピックアップを並べて地震波の伝播を調べる野外実験を佐々先生に申し上げた。当時、地震調査所に居られた飯田汲事先生や石油資源開発K.Kの林一先輩と相談され、1953年、各大学から若手研究者が集まって、地震探鉱実験グループ(通称小ハッパ)が発足した。科学研究費補助金と石油資源開発K.Kの絶大な援助により、主に新潟・山形・秋田の石油調査地などで毎年一回の割合で共同実験が実施され、各人が研究テーマを持って参加した。研究代表者は1953〜1961佐々憲三、1961〜1970飯田汲事、1970〜1976田治米鏡二の各先生であり、23回の共同実験を行い、グループ会報72号を出して1976年にその活動を閉じた。成果の纏めは「地震波の生成伝播に関する実験」と題する小冊子を発刊して終わった。この共同実験から、多くの理学博士が生まれたことは特筆に値する。

私が最初に出した学術論文は「地殻のレオロジー的特性」であり、当時J.P.E.の編集者であった坪井忠二先生(東大)の所に持って行ったところ、「レオロジー」とは、とその意味を聞かれるほど目新しい言葉であった。坪井先生は英文を徹底的に修正して下さり、1952年にJ.P.E.vol.1 no.1に掲載して下さった。室内実験としては超音波を使った岩石の弾性波速度の測定であり、水晶の発振子(150KC)を用い、錨のマークがついている旧海軍の古い真空管を集めて計器を造った。P波はX-cut、S波はY-cutの水晶発振子を用いた。S波にY-cutを用いたのは世界で初めてだった。この実験結果もJ.P.E.vol.2.no.1.1954に載せてもらった。

3.理学部阿武山地震観測所時代

1957年から始まった国際地球観測年(I.G.Y.)の遠地地震の観測を行うため、理学部阿武山地震観測所に助教授として移ることになった。当時の教授は南極越冬隊長の西堀榮三郎先生であったが、一度もお話する機会はなかった。

観測所では岡野健之助氏(高知大名誉教授)等と地震計の設置・保守や毎日の観測記録の読み取りと報告に多くの時間を費やした。しかし、副産物も見つかった。それは、周期が大体9分から1分程度の長周期の波動がP波到達後、約3時間たって記録されていたことだった。これは、微気圧波の到達時間と一致しており、米国の中部太平洋上での核爆発実験によるものであった。この振動は地動ではなく、気圧変動が地震計の振子に与える浮力の変化であった。

このことは、M.Ewing等により発表されていた。しかし計算式が彼等のものと一致しないのでしばらく発表しなかったが、彼らの計算結果が誤りであることが判ったので大分遅れて発表した。M.Ewing程の大家でも誤った計算式を発表していたことは興味があった。

4.阿蘇の理学部火山研究施設時代

岩石実験では高圧装置が必要であり、阿武山観測所で建設が始まった。完成が近づいた1958年6月24日夜、阿蘇中岳が爆発しロープウェー工事中の作業員に死傷者が出た。このとき、大学院生であった加茂幸介氏(京大名誉教授)が観測していた高倍率地震計に前兆微動が現れたこともあって、1959年から阿蘇の火山研究施設にも、噴火予知の目的のために定員が認められた。

この年から阿蘇に移ることになり、噴火予知の研究に専念することになった。岩石の高圧実験は、松島昭吾氏、島田充彦氏(共に京大名誉教授)等によって引継がれた。

阿蘇に移った当座は観測室の設置や計測器の整備等で時が過ぎたが、佐々先生が研究された阿蘇火山で発生する各種の火山性微動を近代的な手法で解析するなどの他に、火山活動が休んでいる期間には、阿蘇カルデラを中心にした種々の仕事を試み、共同研究の幾つかが発足した。

1964年から、水準点、3等・4等三角点、電力会社や道路工事関係で設置された水準点等で重力測定を実施し、阿蘇カルデラから順次測定点を周辺に増やして行った。1965〜66年には日米科学協力の「日本の火山カルデラの航空磁気重力測量」の一部として、東京大学地震研究所と協力して実施した。遂に測定範囲は国土地理院発行の地勢図(1/20万)「大分」の大部分と「熊本」の東半分まで広がった。「熊本」の西半分はすでに地質調査所が石炭調査の目的で実施ずみであったので、これと結合した結果、九州中央部の重力異常分布が判明し、中央構造線の延長上、別府湾から島原半島にかけて、相対的に低重力異常地帯が見出された。後に、松本征夫氏(山口大名誉教授)により「別府ー島原地溝帯」と命名された。

河野芳輝教授(金沢大)はこの手法を全国に広げ、日本列島の地下構造を解明する大事業を達成された。

佐々先生の若い頃の論文には、阿蘇カルデラの火口原でも微動が出ていることが書いてあった。そこで、1969年頃から火口原に地震計を持ち込んで微動を観察してみると、1sec~3sec程度の何時迄も続く微動が見つかった。この微動は観測地点ごとに周期が一定していた。種々調べた結果、火山性のものではなく、脈動が振動源となってカルデラ内の厚い軟弱な湖底堆積層の厚さに比例した特定の周期で発生する微動であることが判った。同種の微動は越後平野等の軟弱な厚い堆積層のある場所でも発生していることが判り、「何時でも何処でも発生している常時微動」であって、この周期を測ることが堆積層の厚さを推定する簡便な手法であることがわかった。振動源は脈動に限らず遠地地震(M7級以上)や爆発振動であっても良い。(J.P.E.vol.8 no.1 1970等)

間もなく、この問題に興味を示す各大学の研究者(主として地震工学専攻)が集まって「やや長周期微動の研究グループ」が結成され、1973年から1985年頃まで、八戸市・濃尾平野・石狩平野などで「やや長周期微動観測と地震工学への適用」というテーマで基礎的・応用的な共同観測や研究がなされた。現在では地盤工学方面で大いに利用されるようになってきた。研究の進展には、太田裕氏・岡田広氏(共に北大名誉教授)等が指導的役割を果たされた。

1973年6月に測地学審議会から「火山噴火予知計画」の推進が建議され、的確なより定量的な噴火予知を行うためには、現在の大学や気象庁の持っている研究・観測体勢では不充分であり、今後いっそう拡充整備をはかる必要があると述べている。この時以降、測地学審議会臨時委員として、また同時に出来た気象庁の火山噴火予知連絡会委員として、会合に出席するため上京することが多くなり、月平均3回程度の割合となった。

阿蘇の火山研究施設でも計測器の近代化が急ピッチで進められた。火山噴火予知計画の最初の仕事は小笠原諸島の西約130kmにある西之島付近での海底噴火の調査であった。1973年12月21日には海上に出来た海底火山は海上保安庁により「西之島新島」と命名された。海底火山に詳しい小坂丈予氏(元東京工大教授や田中康裕氏(元気象庁)と相談し、赤外線走査計を用いて西之島新島およびその周辺海域の温度をエアボーン方式で測定し、同島の火山活動の現況把握や将来の活動予測の資料を得ようとした。測定は西之島新島と命名された日から約3週間後の1974年1月13日に実施し、幸い良好な結果が得られ、将来海底噴火がはじまる海域に高温域が見出される等の成果があった。空中からの赤外線映像調査は、その後の火山活動毎に実施される様になり、この調査が先駆けとなった。

1975年1月20日頃から阿蘇カルデラ北外輪山付近で群発地震が始まり23日夜中にはM6.1の主震が発生し、一ヶ月以上続いた。北外輪の群発地震は1928〜29年頃にもあり、また、この地震群の震源の移動等から、通常の群発地震と見ていたが、現地の測候所からは火山性地震と発表され阿蘇火山噴火の前兆と騒がれたが、火山活動とは全く関係なかった。

群発地震は古くから火山性か否かの議論があり、ぜひ特性を解明しておく必要があったので、以前から原発地震に詳しい茂木清夫氏(東大名誉教授)尾池和夫教授(京大)と相談し、全国の微小地震の研究者に集まっていただき、1978年に「群発地震研究グループ」を結成し、自然災害科学研究費などの補助金を受けた。 研究は過去の資料収集からはじめ、続いて群発地震の地域特性や成因などを調査し、年一回の割合で現地調査や研究討論集会などを開く等、現在まで共同研究が続いている。群発地震の我が国におけるデータベースは三浪俊夫教授(福岡教育大)の所で纏められ、最近刊行された。

1983年には熊本市から地震対策基礎調査の仕事が持ち込まれた。そこで、この方面に経験が深い当時九州産業大学の学長をしておられた表俊一郎先生に代表者になっていただくことにした。委員は、熊本大学などの地質・工学の研究者で構成された。

熊本市では1889年にM6.3の直下地震が発生し、我が国の地質学・地震学の開祖である小藤文次郎・関谷清景先生が現地調査をされ、詳しい資料が残されていた。これが大変参考となった。

人口密集地の都市直下に震源を持つ地震が発生した場合、たとえM6級の地震であっても相当な被害が予想される。M6級の地震は、現在わが国で地震予知の対象としているM8級の地震と比べると約100倍の発生頻度があると地震統計は示している。したがって、都市直下に発生する確率も高い。今回地元の研究者が集まった機会に、100年以上前に発生した都市直下地震を近代的な地震学・地震工学の立場から再評価する共同研究を開始した。代表者は久保寺章・表俊一郎・秋吉卓(熊本大教授)が順次担当し、続けて6年間自然災害特別研究費の補助を受けて実施した。成果としては、熊本市の直下を走る立田山断層の一部が活動したことが判り、これに伴う種々なる災害の発生を示す様相が解明された。

本稿は、共同研究を主体にして記述したものである。

5.来るべき南海トラフを震源とする巨大地震に備えて、日本海ベルト地帯を構築して置く必要がある

南海トラフを震源とする巨大地震(東南海地震・南海地震)は今世紀の中頃には必ず発生する。これに東海地震も連動する可能性も考えられる。この巨大地震を歴史的に遡ってみると、昭和の地震(1944年12月7日M7.9東南海地震・1946年12月21日M8.0南海地震)、1854年安政地震M8.4、1707年宝永地震M8.4、等などであり、大体100〜150年の繰返しで発生している。昭和の地震は安政や宝永の地震と比較すると小型でエネルギーとしては1/10程度である。私の青年時代に両地震を体験している。終戦後にすぐ起きた南海地震では太平洋側の主要都市は空襲で消失していて、倒れる家もなかった。終戦前に発生した東南海地震では、工業地帯に大災害が発生し、生産が停止し、敗戦を早めた。

次に発生が確実な今世紀の巨大地震はM8.4程度と予想され、太平洋ベルト地帯では大被害が予想される。災害復旧には急いでも数年はかかる。この災害は我が国の国運を左右すると考えられる。被害の及ばない日本海側に早く新幹線を作って各都市を結び「日本海ベルト地帯」を速やかに造って置いて国難に備えるべきである。

南海トラフで発生する巨大地震では津波の被害は勿論であるが、東海道・山陽新幹線に乗って眺める景観は山地を除けば中高層ビルが地盤の良否に関係なく林立している。巨大地震では長周期の波動が発生するので、1985年のメキシコ地震M8.1のメキシコ市(震源から約300km離れている)の例に見られるように、軟弱地盤で高層建築物の被害が発生する。

以前には考えられなかった被害が、内陸部の都市での軟弱地盤上の高層ビルでも予想される。

これは私の最近の考えである。

お問合せ・ご相談はこちら

| 受付時間 | 月・金 9:00~13:00/15:00~19:00 火・水・土 9:00~12:30/14:00~18:00 |

|---|

| 定休日 | 木曜、日曜・祝祭日 |

|---|

ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お気軽に

お問合せください

当院は予約制になっております。必ず電話または他の方法で診療時間の確認、予約の上でお出かけ下さい。

お電話でのお問合せ・ご予約

<診療日・診療時間>

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

※木曜、日曜・祝祭日は除く

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

お口の健康講座

当院の特徴

当院の治療内容

料金表と医療費控除

院長のちょっとイイ話

院長のちょっとイイ話2

院長のちょっとイイ話3

院長のちょっとイイ話4

院長のちょっとイイ話5

当院について

菊川歯科

住所

〒861-8003

熊本市北区楠4-3-18

診療日・診療時間

月・金

9:00~13:00/15:00~19:00

火・水・土

9:00~12:30/14:00~18:00

祭日のある週は祭日優先、木曜日も診療します。

木曜日の診療時間は祭日のある曜日に合わせています。

金曜日の12:00~13:00は往診に出かけている場合が多いです。

定休日

木曜、日曜・祝祭日

来院地域

患者さんは、熊本市内だけでなく、菊池市、菊陽町、大津町、阿蘇郡、益城町、植木町、光の森、武蔵ヶ丘、兎谷、岩倉、新地、楡木、龍田からもいらしています。